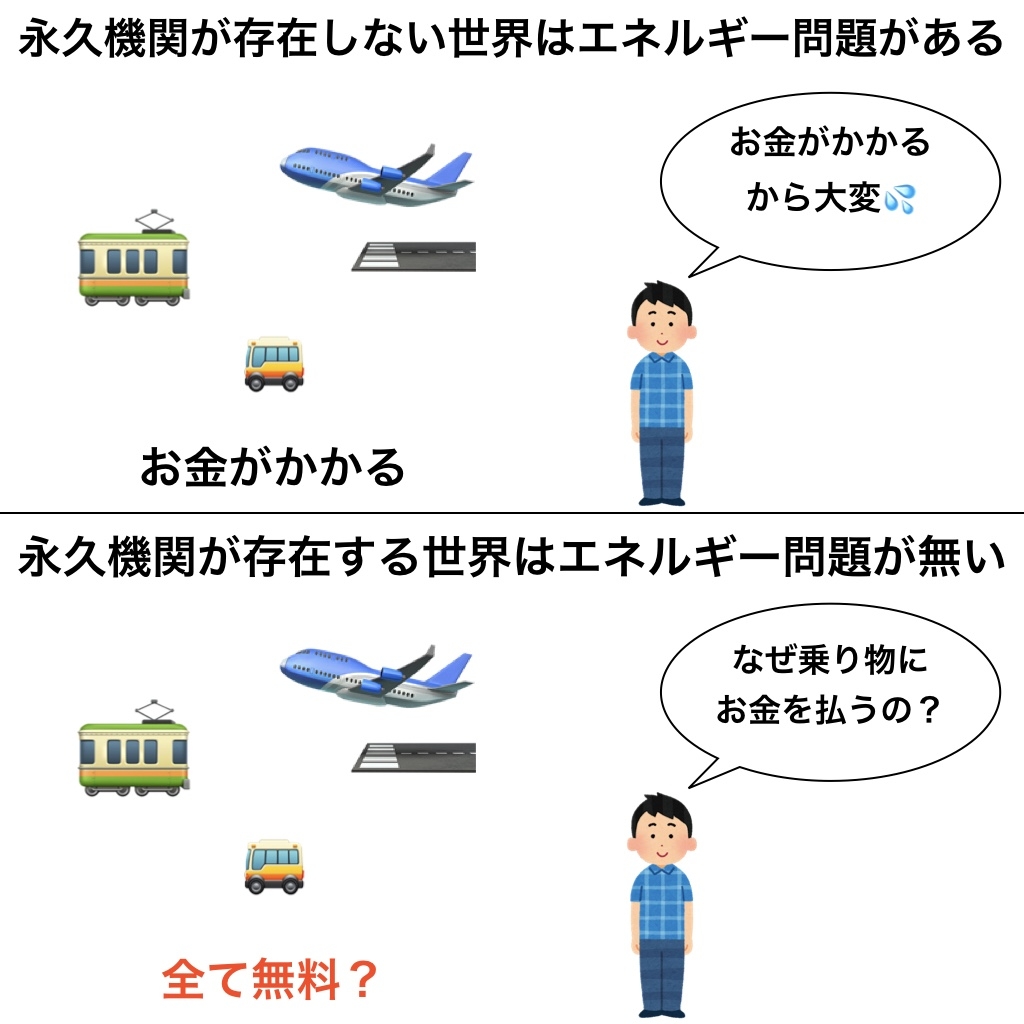

もし「永久機関」が存在する世界だったら?

電車もバスも飛行機も「無料」で当たり前の世界になっていたかもしれません。

永遠のエネルギーがあれば、石油や電気の枯渇によるエネルギー問題もなくなるはず。

しかし、永久機関は「実現不可能」と言う結果に終わってしまいました。

なぜ、永久機関はできなかったのか?

それは、先人の研究者が作った「作品」を知ることで明らかになります。

パラバース博士

パラバース博士今回は「失敗した永久機関 7つ」を紹介しながら、永久機関ができない理由についても詳しく解説します。

そもそも「永久機関」とは?

永久機関とはなんでしょうか?

結論、外部からのエネルギー供給なしで 動き続ける機関or装置を永久機関と呼びます。

動くだけでは意味がない

注意すべき点は「動いているだけ」では意味がない事です。

例として「アクセルを踏めば永遠に動くバス」があるとします。

もしアクセルを踏めば永遠に動くバスに、人が乗っても動き続けることができたら、それは「永久機関」と言って問題ありません。

しかし、アクセルを踏めば永遠に動くバスに、人が乗って止まってしまったら、永久機関と呼べなくなるのです。

ようは「人間に生産性を与える存在」にならないと、永久機関にならないと思って下さい。

ただ車輪が回っているだけではダメなんですね?

この項目では、分かりやすさを重視するために「物理学における仕事=生産性」に置き換えて解説しています。

専門家の方が読むと、かなり語弊のある内容になっていますがご了承下さい。

「そんな感じなんだ?」程度で覚えてほしいです。

2種類の永久機関

永久機関には2種類あります。

- 第一種永久機関

- 第二種永久機関

第一種永久機関は0からエネルギーを生み出し続ける機関。

第二種永久機関は「エネルギーを使用&エネルギーを再利用」のループでエネルギーを生み出し続ける機関です。

一番面白いのは「第一種永久機関」なので、本記事は第一種永久機関を中心に解説します。

(第二種永久機関は後半に解説)

失敗した第一種永久機関7選

大昔から多くの科学者たちが、永久機関の研究を行ってきました。

その中でも、特に有名な7つの第一種永久機関(失敗)をご紹介します。

「歯車」を使った永久機関

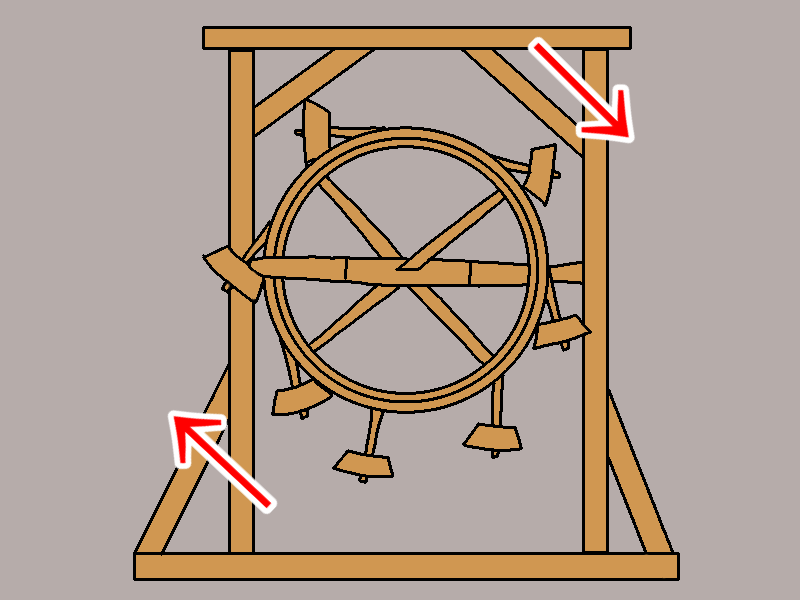

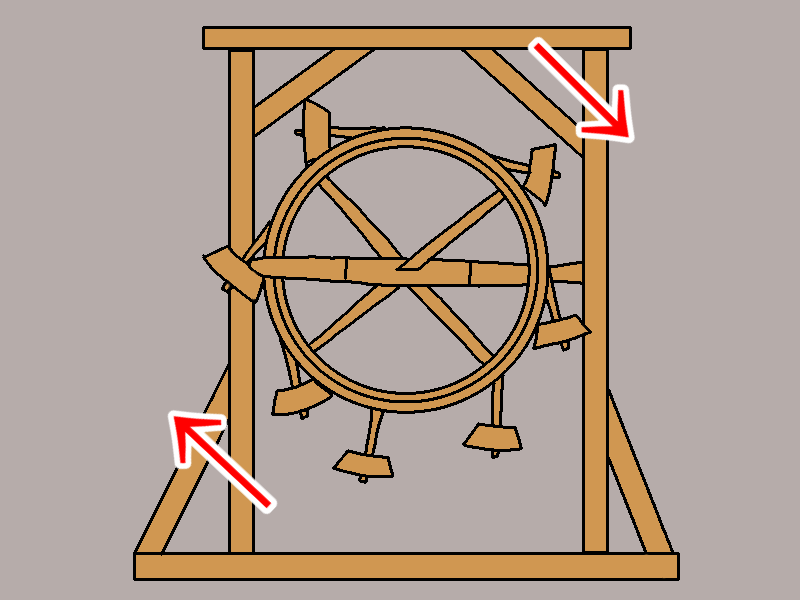

記録上最古の永久機関は、13世紀フランスの建築家ヴィラール・ド・オヌクールが作った「永久運動の車輪」です。

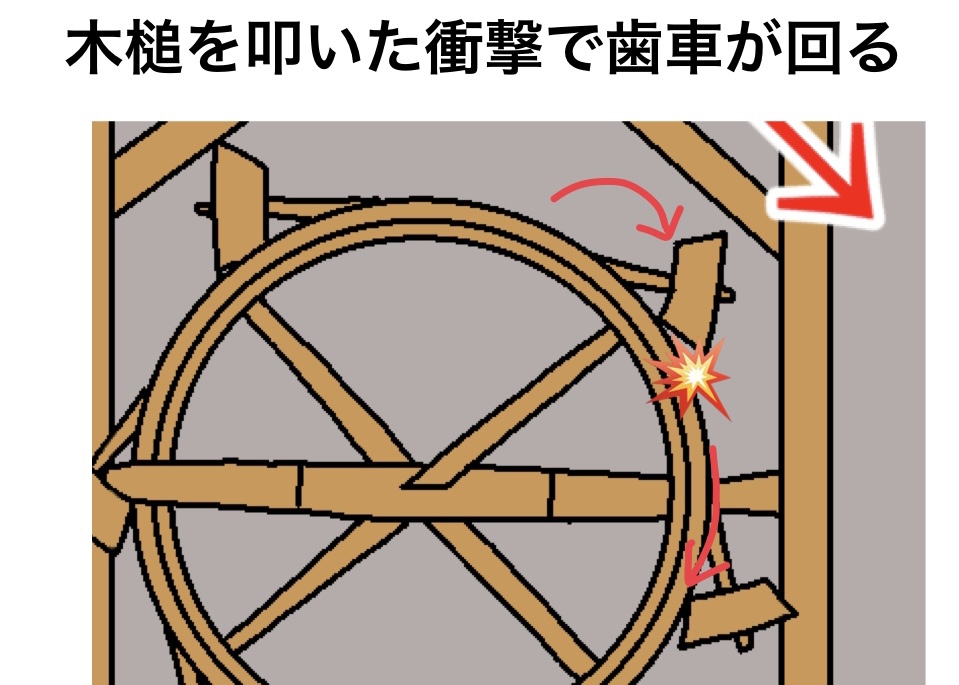

構造としては時計回りに回転させると、左側に傾いていた木槌が右側に傾き、傾いた際の重さと叩く威力で時計周りに回転し続ける構造になっています。

結果は失敗

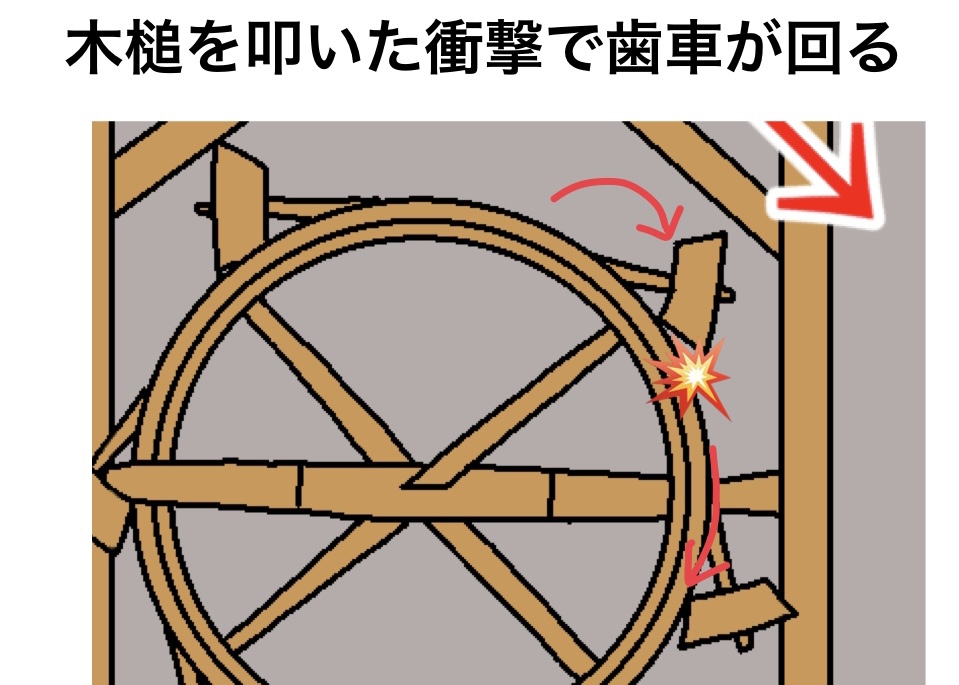

木槌が叩く瞬間こそ歯車は動きますが、すぐ止まってしまいました。

なぜ、止まってしまうのですか?

左側が重いので回らない

止まった理由は「左右の重心」

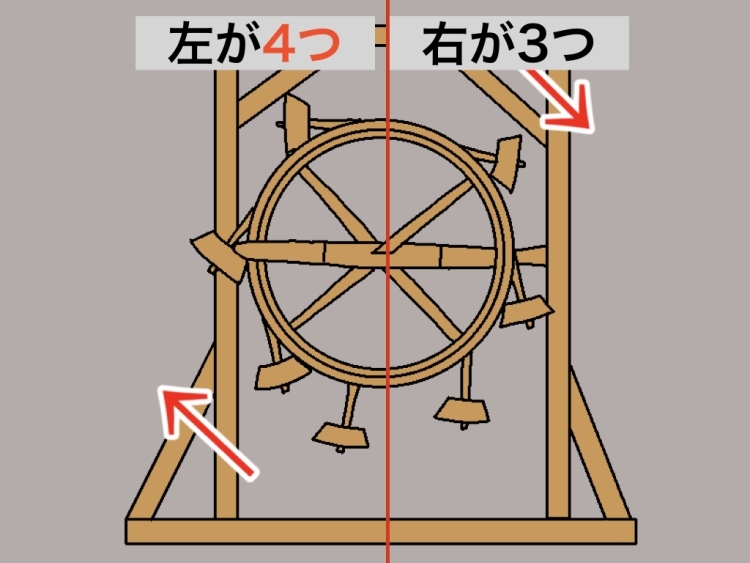

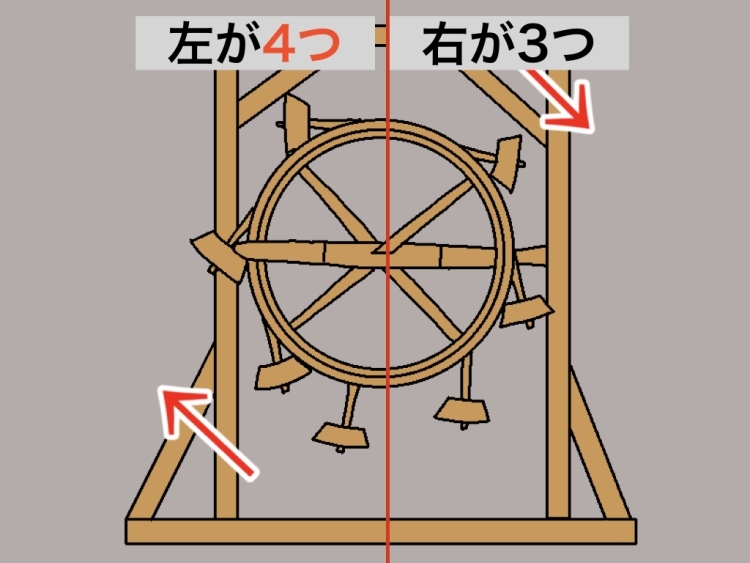

歯車の真ん中に線を引くとわかりますが「右側の木槌が3つ」で「左側の木槌が4つ」であることが分かります。

時計回り(右側)に回転させたいのに、左側の木槌が4つだと重力に負けてしまい、歯車が回転し続ける事はありません。

そのため、歯車は左右の重心が釣り合った状態で止まってしまうのです。

左右が同じ重さであれば、歯車が回り続ける事はあり得ません。

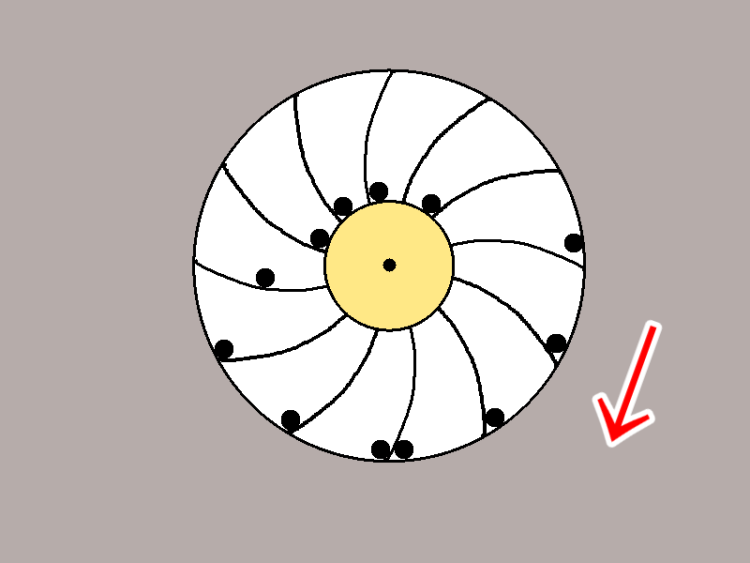

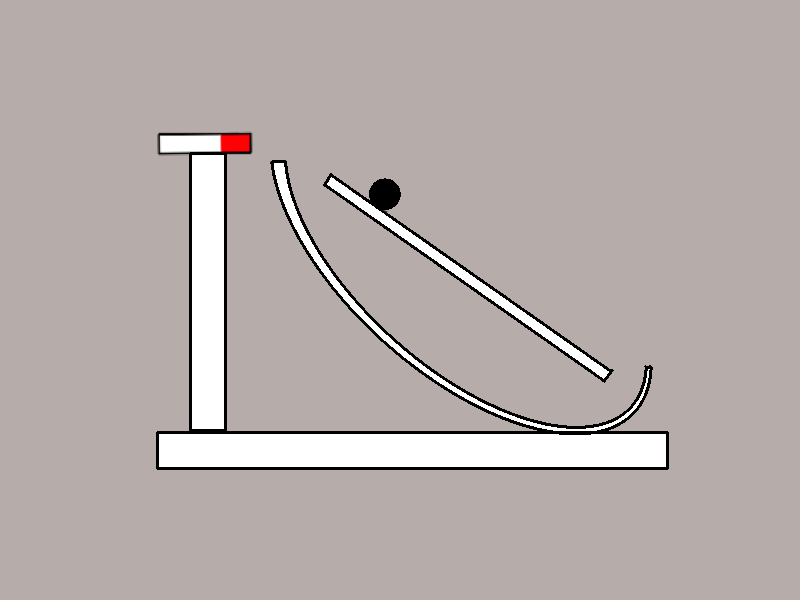

「車輪」を使った永久機関

車輪を使った永久機関もあります。

有名な物が「自己回転輪」

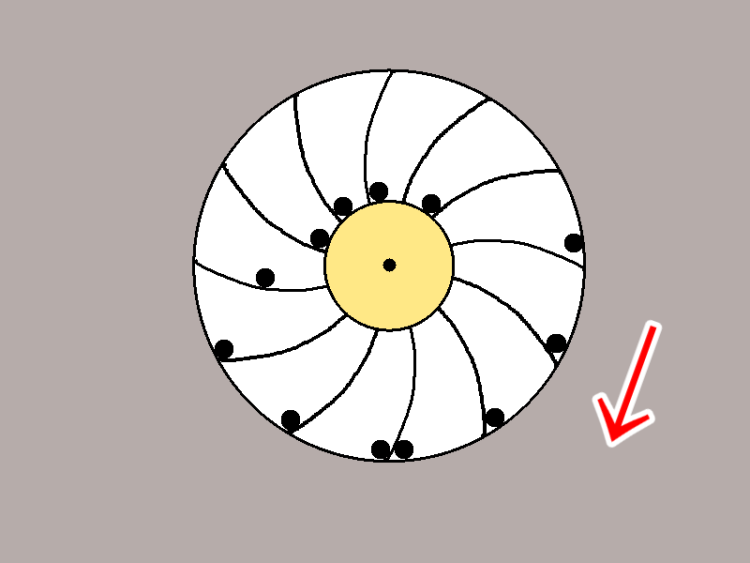

車輪の中に鉄球を入れて、鉄球の仕切りが右側になると中心から離れて、左側になると中心に近くなる仕組みです。

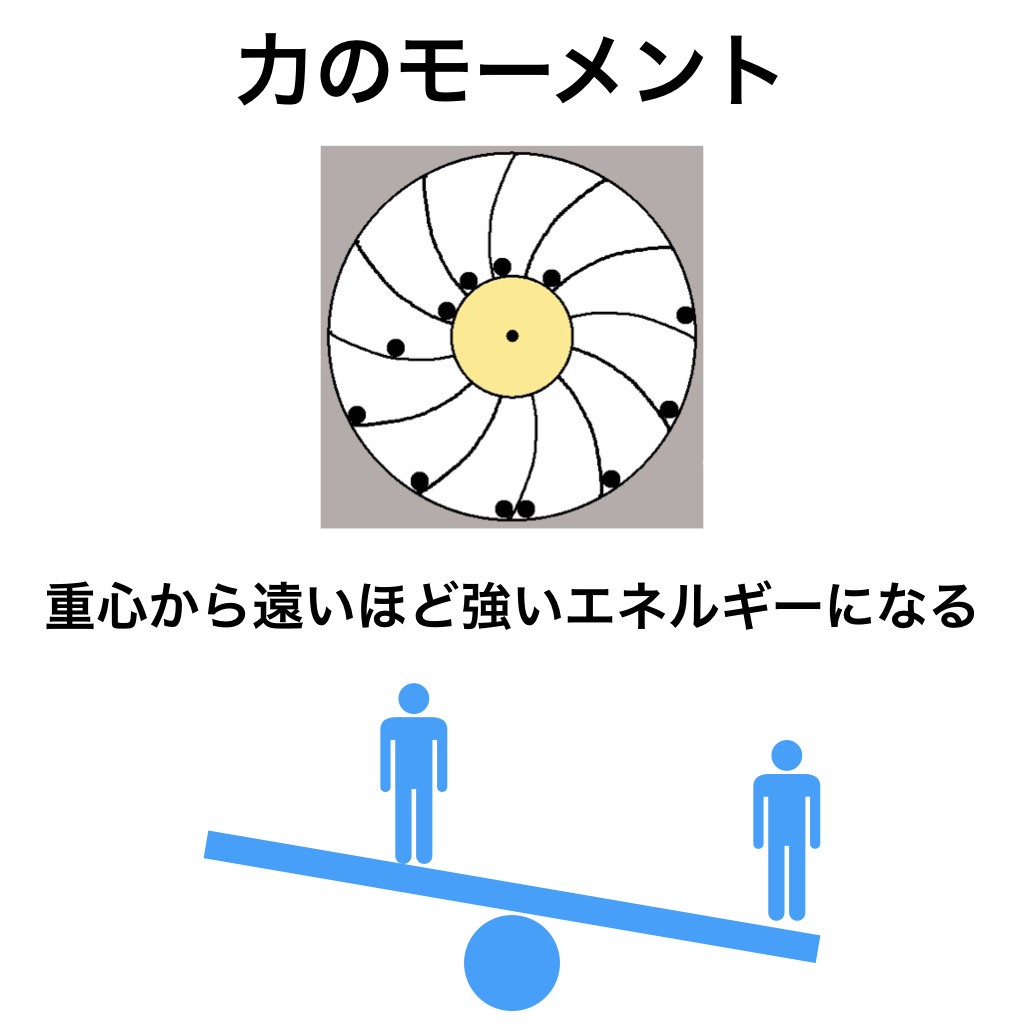

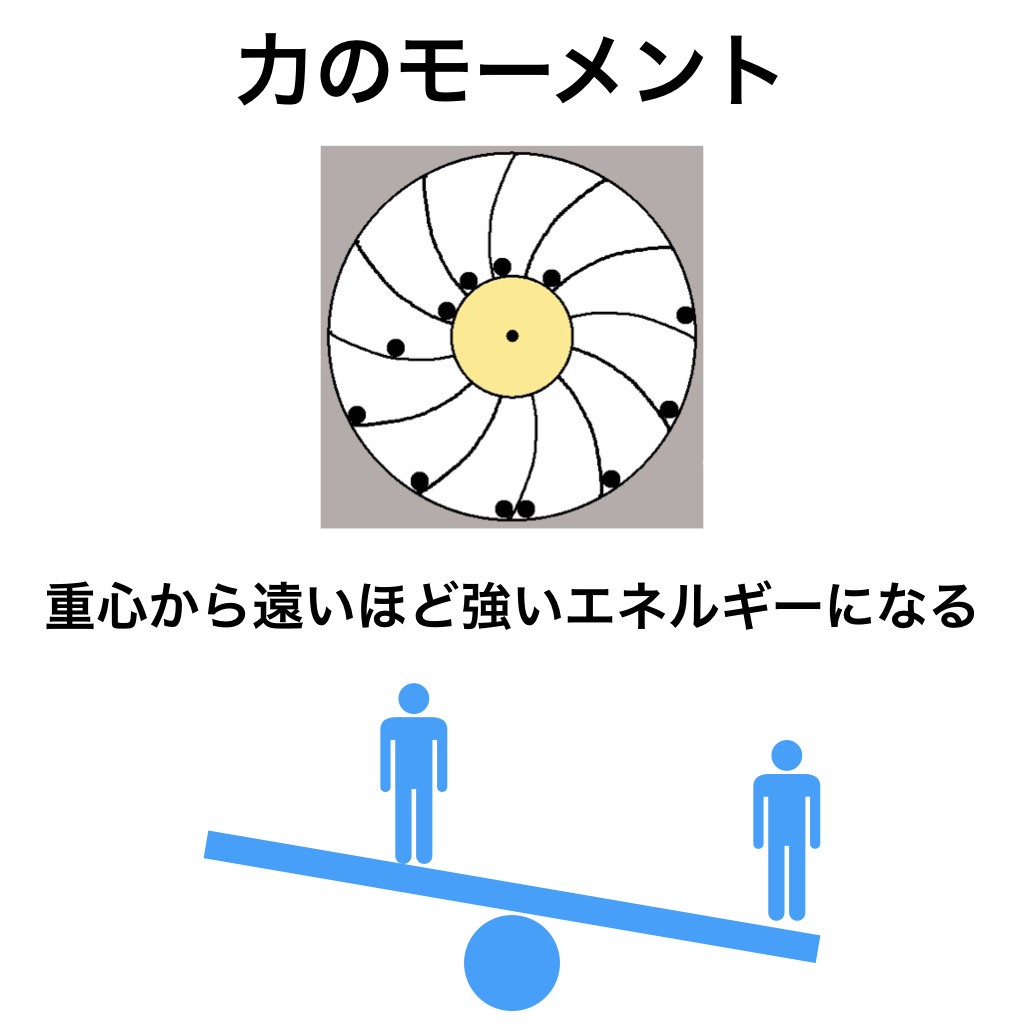

「力のモーメント」で永久機関を目指す

シーソーと同じ原理で、中心から遠くになるほど大きなエネルギーを得る事を「力のモーメント」と呼びます。

車輪を右回転させるために、右側の鉄球だけ中心から離れた位置にする仕組みにします。

この力のモーメントによって、車輪が右回転し続けるはずでした。

しかし、結果は失敗

車輪を回してもすぐに止まってしまいました。

どうしてですか?

先ほどと同様に、車輪の中心に線を引くと鉄球の数が左右で異なる事が分かります。

「右側の鉄球が5つ」「左側の鉄球が7つ」の状態では左右で重さが釣り合ってしまい、右回転し続ける事はないのです。

片側が重すぎると、力のモーメントが意味をなさなくなってしまうんですね。

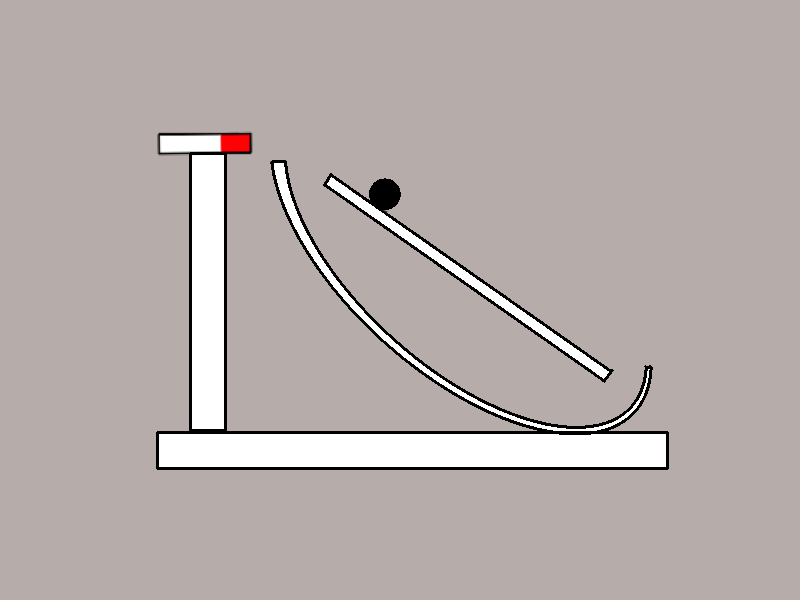

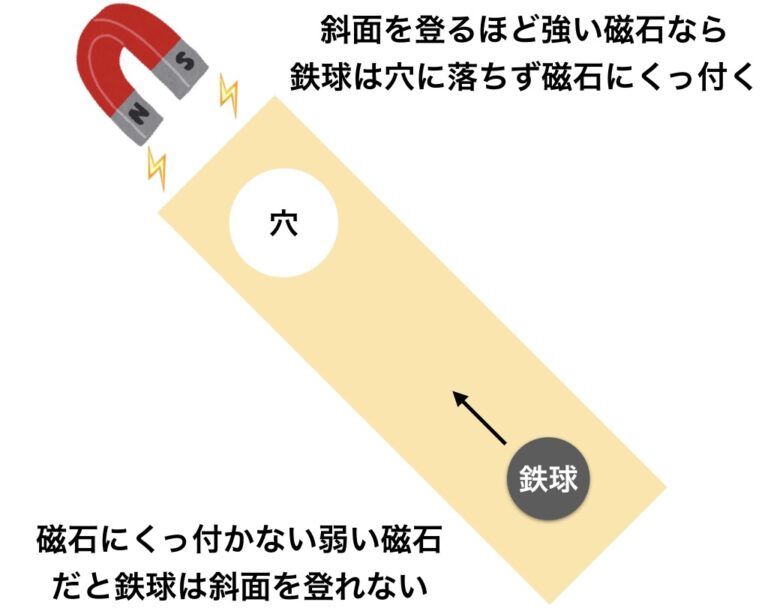

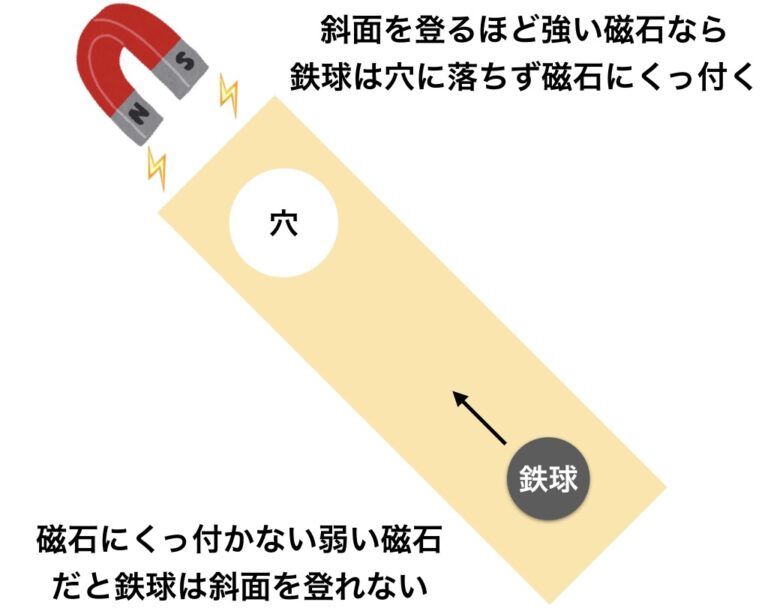

「磁石」を使った永久機関

磁力を使って永久機関を開発しようとした試みもありました。

こちらは「磁力」を駆使しした機関です

この機関の構造は

- 鉄球を板の下に置いて磁石に引き寄せる

- 磁力で斜面を登った鉄球は穴に落ちる

- 斜面を下り元の位置に戻りる

- 再び、鉄球は磁石に引き寄せられて斜面を登り…

↑このループで永久機関を完成させようとしました。

しかし、結果は失敗

鉄球が斜面を登るほど強い磁石を使用したら、鉄球は穴に落ちず磁石にくっ付いてしまう。

鉄球が磁石にくっ付かない弱い磁石にすると、そもそも斜面を上る事ができない。

結果、磁石を使った永久機関は失敗してしまったのです。

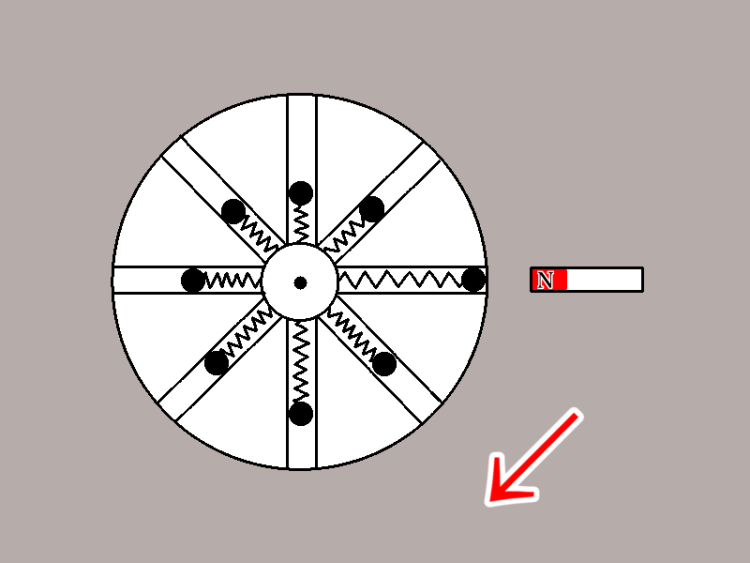

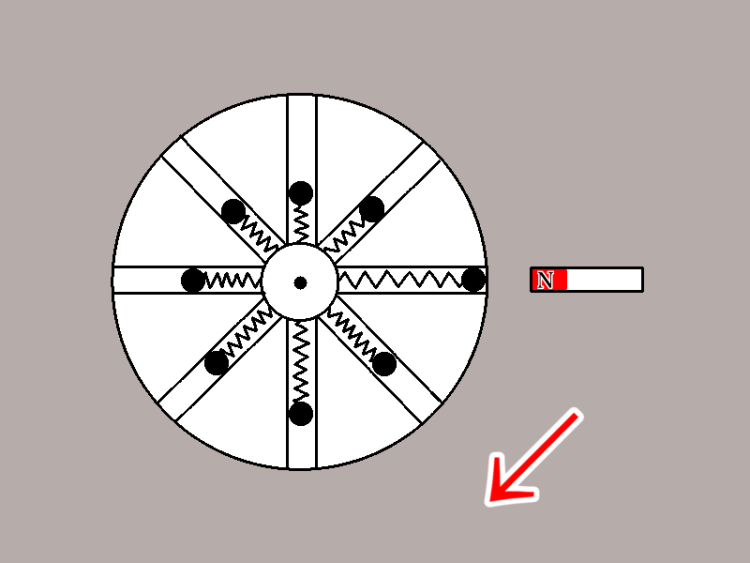

「磁石&車輪」を使った永久機関

先ほど紹介した永久回転輪に「磁力」を+させた永久機関も考えられました。

構造は、右側に磁石を置き、鉄球が右側に来ると磁石で引き寄せられて中心から離れる。

すると「左側の鉄球は中心から近い」「右側の鉄球は中心から遠い」ことで力のモーメントが働き、車輪が右回転する仕組みになっています。

しかし、結果は失敗

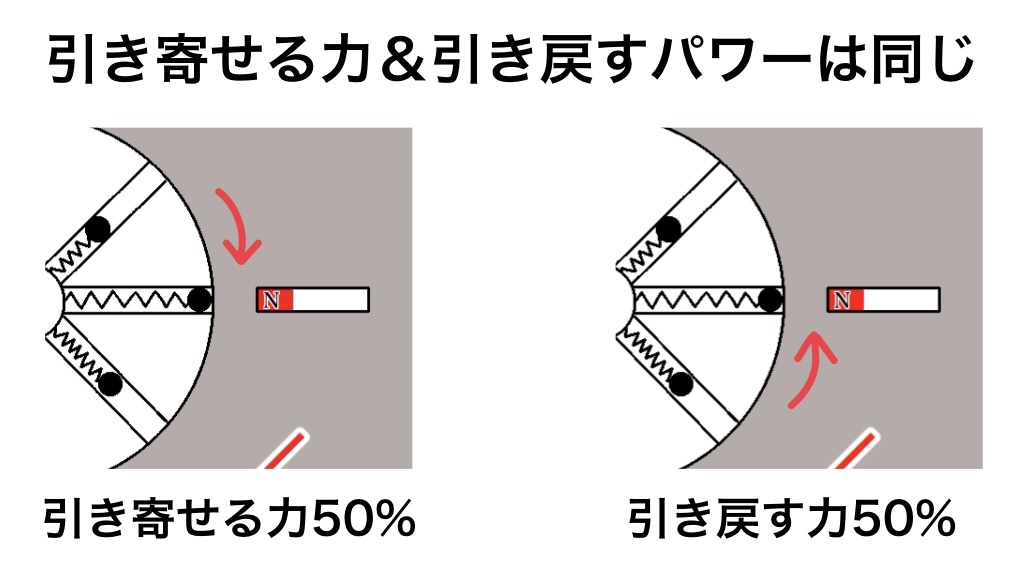

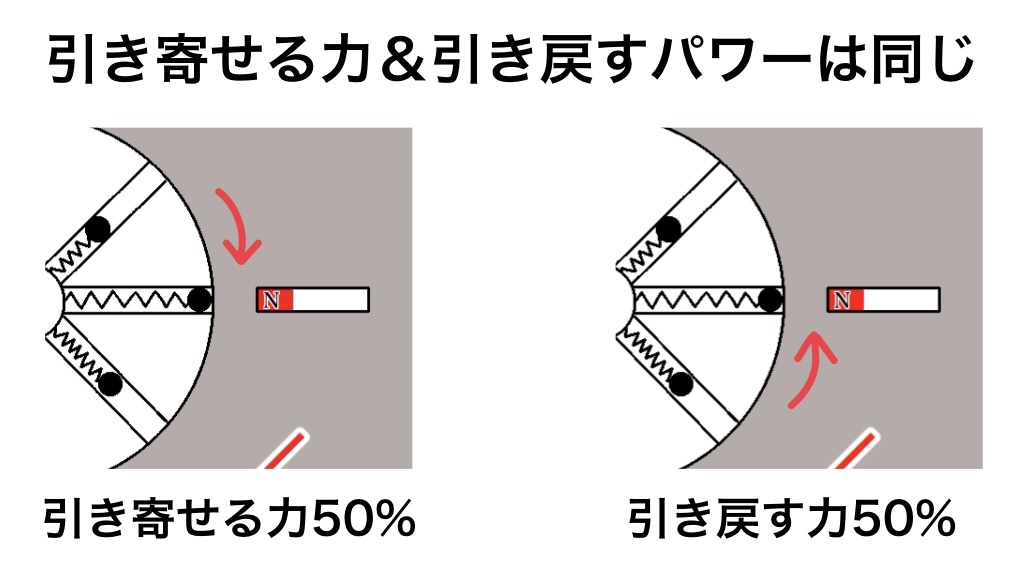

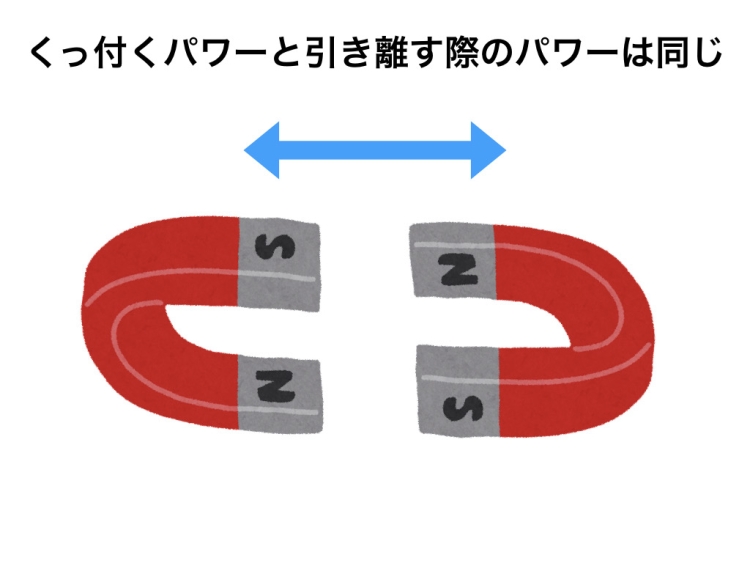

失敗した原因は、磁石が鉄球を引き寄せる力と引き戻す力が同じだからです。

磁石から鉄球が離れても、鉄球が磁力によって引き寄せられてしまい、回転する力が打ち消されてしまうのです。

磁力を強くしてもダメなんですか?

問題なのは、磁力の強さではないのです。

磁力の運動エネルギーはプラスマイナス0

磁石を「引き寄せる」際のパワーは 10 だとします。

引き寄せる際「10 」のパワーは働いていますが、引き離す際も「10」の力を必要とします。

つまり、磁力は引き寄せるパワーと引き離すパワーが均等なので、磁力で永久機関を作り出すことは不可能だったのです。

確かに、プラス&マイナス差引き0だと永久機関になりませんよね。

「水」を使った永久機関

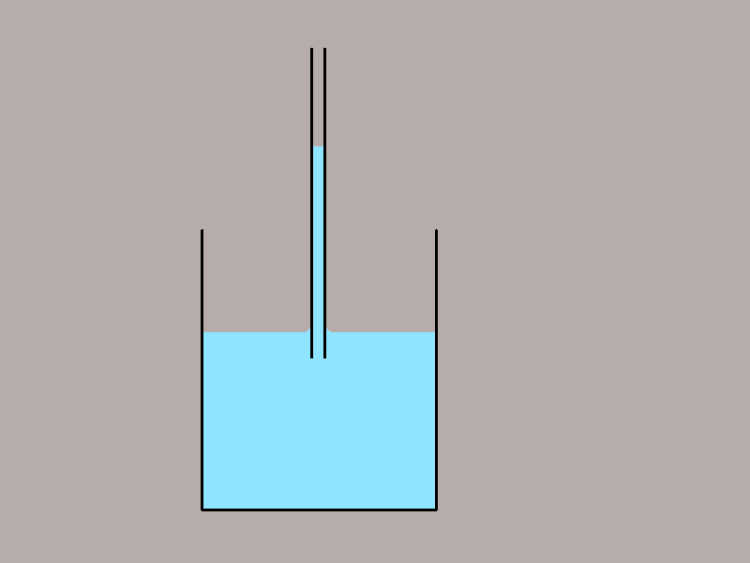

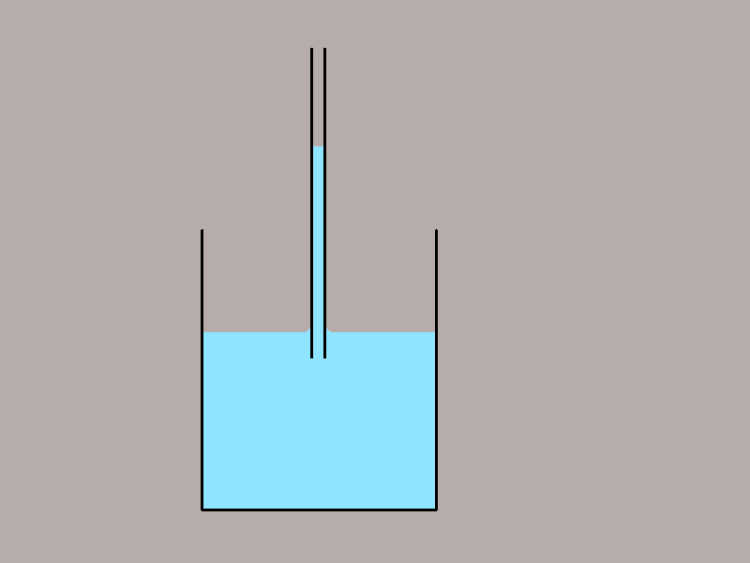

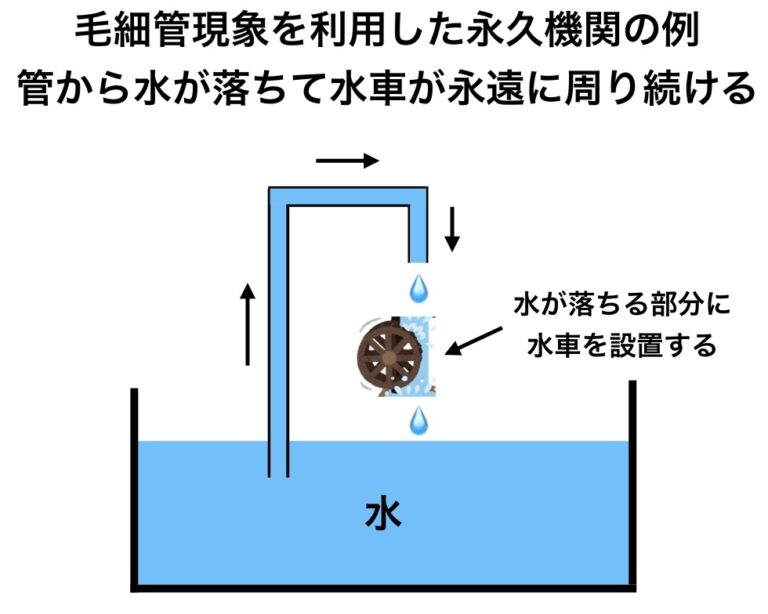

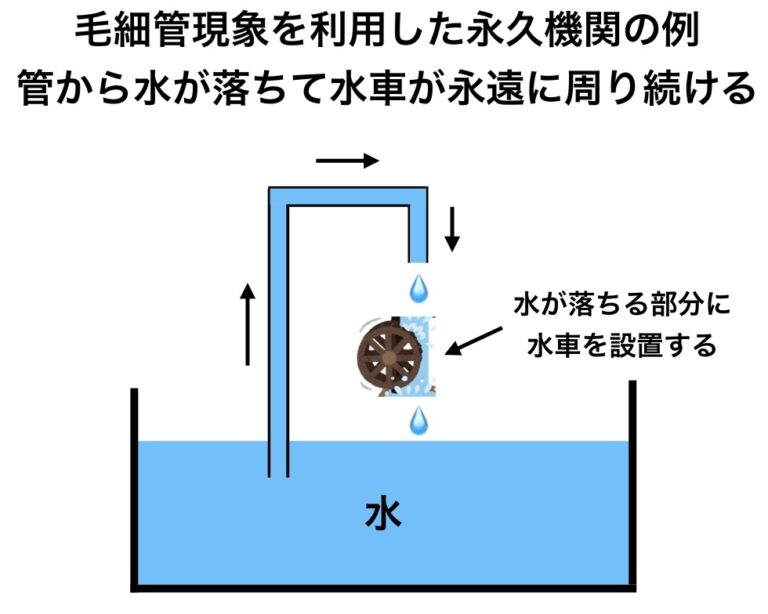

「毛細管現象」を利用した永久機関の実現も試みられています。

毛細管現象とは、ストローの様な細い管にエネルギーを加えることなく、液体が管の中を移動する現象のことです。

日常で見かける「毛細管現象」の例

- コップの中に入れたストローが、内部のジュースの方が高くに位置している。

- タオルを水に入れると吸い込んで、タオルの水分を含んだ部分が上に上がっていく。

- 水を入れたコップの中に、布巾の端を入れて放置すると布巾全体が濡れる。

↑よく考えると、不思議な現象ですよね?

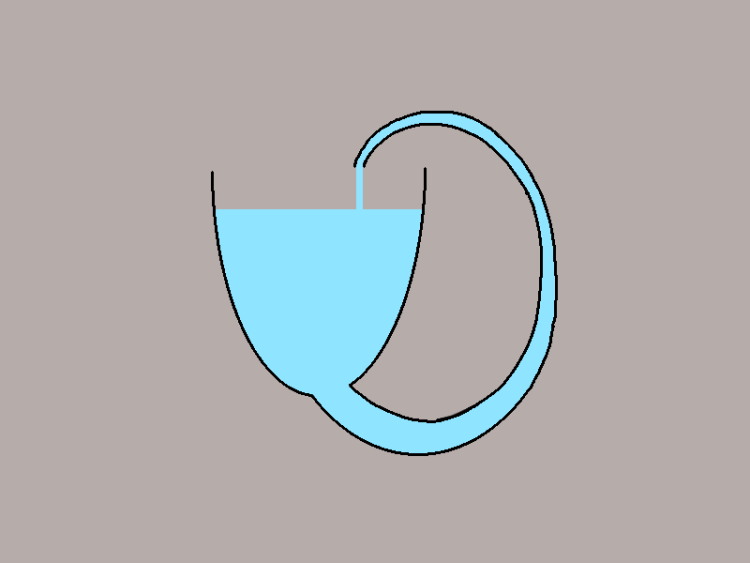

毛細管現象を使って実現が試みられた永久機関で有名な「ボイルの永久機関」を見てみましょう。

ボイルの永久機関とは?

- コップの底に穴があり、管がコップの上まで繋がっている

- 重力の影響で底にある水が管の中に入り、毛細管現象によって管の中を進み、コップの中に落ちる

- 重力の影響でコップの底に行く

↑以上のループが成り立てば永久機関になります。

そして、水が落ちる部分に水車を設置すればエネルギーを生み出す事ができると考えられたのです。

水が無くならない限り、水車は永遠に回り続けるはずでしたが

結果は失敗

失敗した原因は、毛細管現象の性質にあります。

毛細管現象は、管があってその管に水が引っ張られるからこそ成り立つ現象です。

つまり、管の先まで水は上昇しますが、管の無い外側に水が落ちる事はあり得ないのです。

結果、毛細管現象を使った永久機関も実現しませんでした。

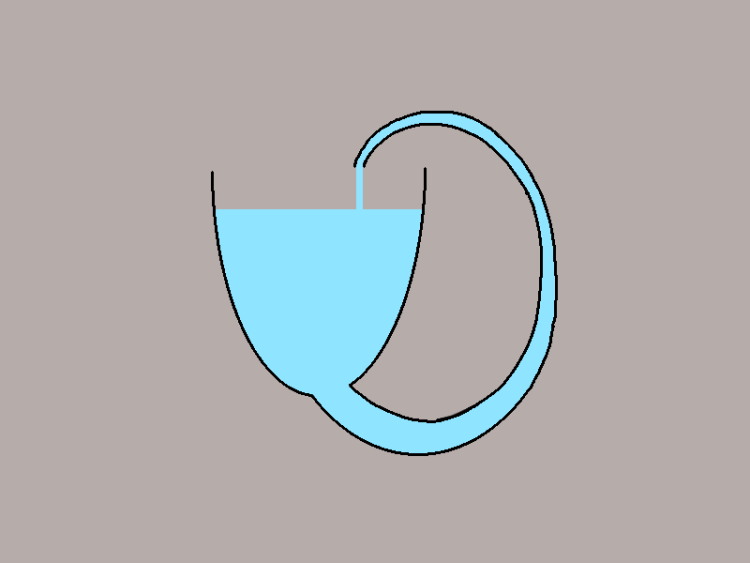

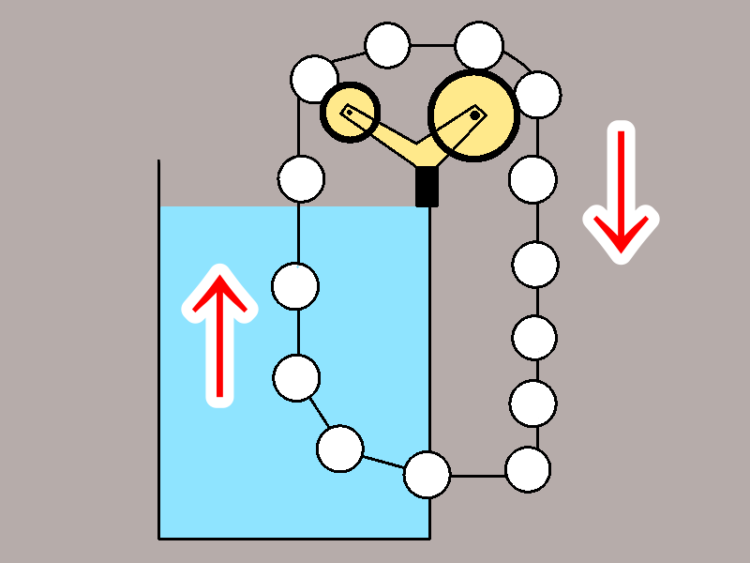

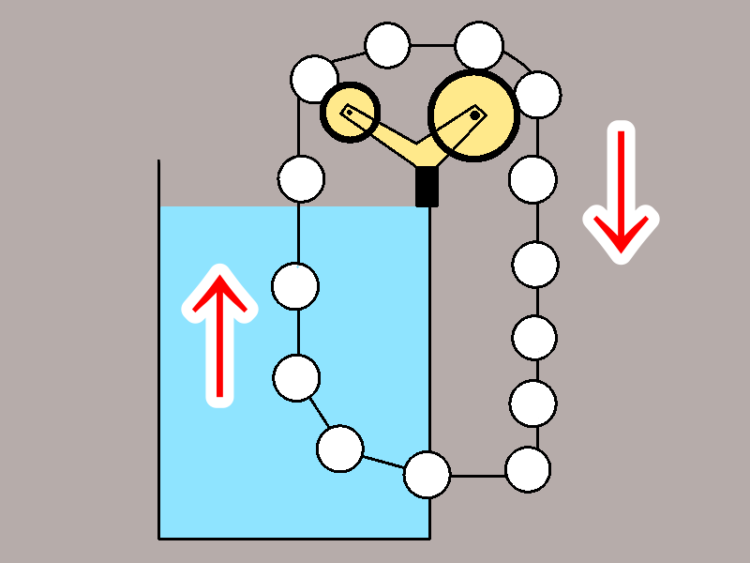

「浮力」を使った永久機関

水と共に「浮力」を使って永久機関を作ろうとした試みもあります。

まず、浮力の強い球を輪にします。

そして、水槽を片側に作ります。

水槽の底から球が入り、水の浮力で球が浮き上がって回り続ける仕組みです。

結果は失敗

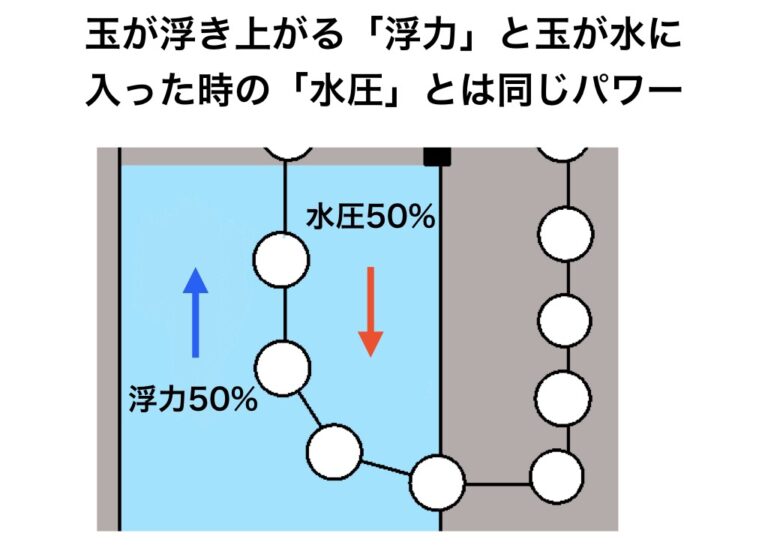

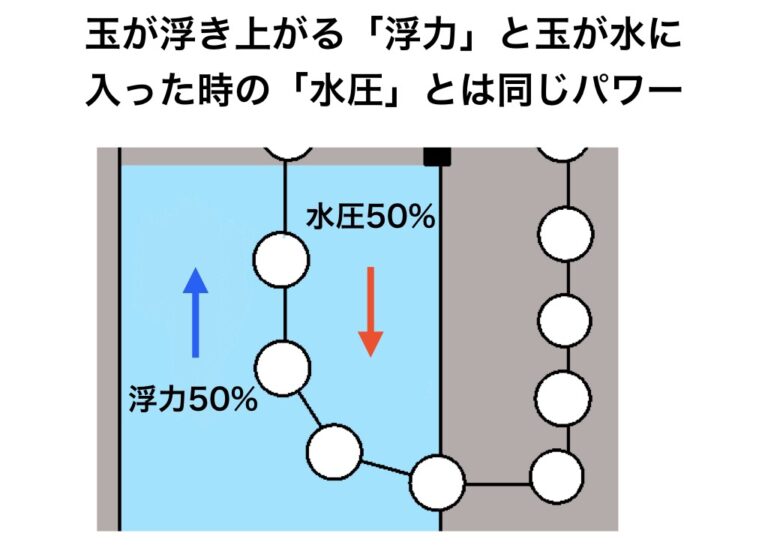

失敗した原因は、水槽の中に入る際の水圧でした。

球が水槽の中に入る際の水圧は回転とは逆の下方向に発生します。

回転とは逆に発生する水圧のパワーは、水槽の中で発生する浮力と同じパワーなので、水圧と浮力でパワーが相殺されてしまうのです。

そうなると、玉が回転し続ける事はないので永久機関にはなりません。

やはり、プラス&マイナス0なんですね。

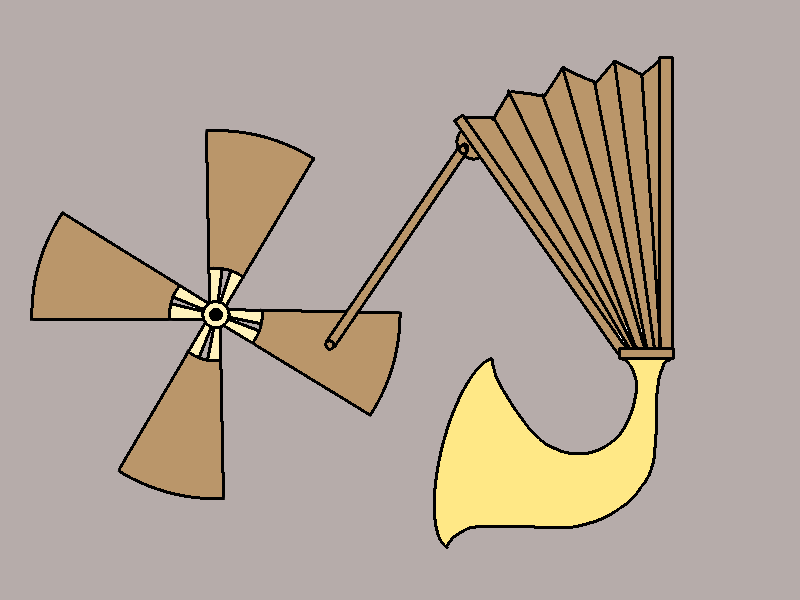

「風」を使った永久機関

ふいご ( 風を作り出す装置 ) を風車の前に設置し風車が回る。

風車が回ると風が発生し、ふいごを動かす。

ふいごが動くと風が発生し、風車が動く。

結果は失敗

これは、ふいごで発生する風のパワー全てが歯車を回す訳ではないためです。

第一種永久機関ができない理由

色々作ったけれど、どれも失敗してしまったんですね💦

そもそも、永久機関は科学的にもできないことが証明されているので、成功するはずがないのです。

特に 19世紀になると「熱力学第一法則」が提唱され、永久機関を作ることは不可能と考えられるようになりました。

熱力学第一法則は「エネルギー保存の法則」ともいわれ、孤立系(単独の機関)のエネルギーの総量は変化しない、という物理学における法則です。

この、熱力学第一法則によって「何もない所から動力は生まれない」ことが科学的に証明されてしまったのです。

熱力学第一法則って、永久機関の研究をしてきた科学者に対する「4の宣告」じゃないですか?

あえて数字を使ってます。

しかし、一部の科学者たちは諦めませんでした。

第二種永久機関で挽回できるか?

「第二種永久機関」は、熱力学第一法則を破らない新たな永久機関です。

「熱力学第一法則」によって、エネルギーを外部に取り出すとその分のエネルギーを供給する必要があることが分かりました。

そこで、取り出したエネルギーを再利用して、再度エネルギーを作り出す方法を使って永久機関を作り出そうとしたのです。

これが、第二種永久機関です。

「第二種永久機関」の仕組み

- まず、普通にエネルギーを使う

- 動力で熱エネルギーが排出される

- 排出された熱エネルギーを取り込む

- 熱エネルギーを再度動力に変換

- さらに、動力で発生した熱エネルギーが排出

結果、永久機関になる

↑ちょっと難しいです💦

では、第二種永久機関の例をご紹介します。

水温 20 ℃の海に船が浮かんでいます。

船は海の熱エネルギーを取り込んで動力に変換して前進し、海から熱を回収した分、海の温度は 19℃ に下がります。

船が進んだことで海と船の摩擦が生じ、摩擦熱により海が温められて水温が 20 ℃に戻ります。

(船の動力エネルギーを海に返還している)

すると、海のエネルギーである1℃ を消費しても、船と海の摩擦で1℃ が還元され船は動くという訳です。

しかし、永久機関として成立しませんでした。

失敗した理由は「熱力学第二法則」で否定されたからです。

熱力学の第二法則とは「熱は温度の高いほうから低いほうに流れる」という法則です。

先ほどの船の例で考えると、熱をもらう海水の温度より船の本体が冷たい必要があります。

その場合、エネルギーをもらうことは出来ても発生した熱を海に返すことができないのです。

うーん、やっぱり難しい…

「第二種永久機関」は難しすぎるので、あまり覚える必要はないかもしれませんね。

もし、永久機関が実在する世界だったら?

もし、永久機関が実在したらどんな世界になっていたのか?個人的な解釈で予想してみました。

永久機関が実在する世界とは?

- 永久機関発電所で無限に電気が作れる

- 電車、バス、飛行機などが無料(または格安)で利用できる

- 天然資源を巡る争いが無くなり、平和な世界になっている

↑と言いたい所ですが

永久機関が存在する世界でもエネルギー問題は解消されない可能性があるのです。

なぜでしょうか?

それは、永久機関が実在する世界は「物理学の常識」も変わってしまうからです。

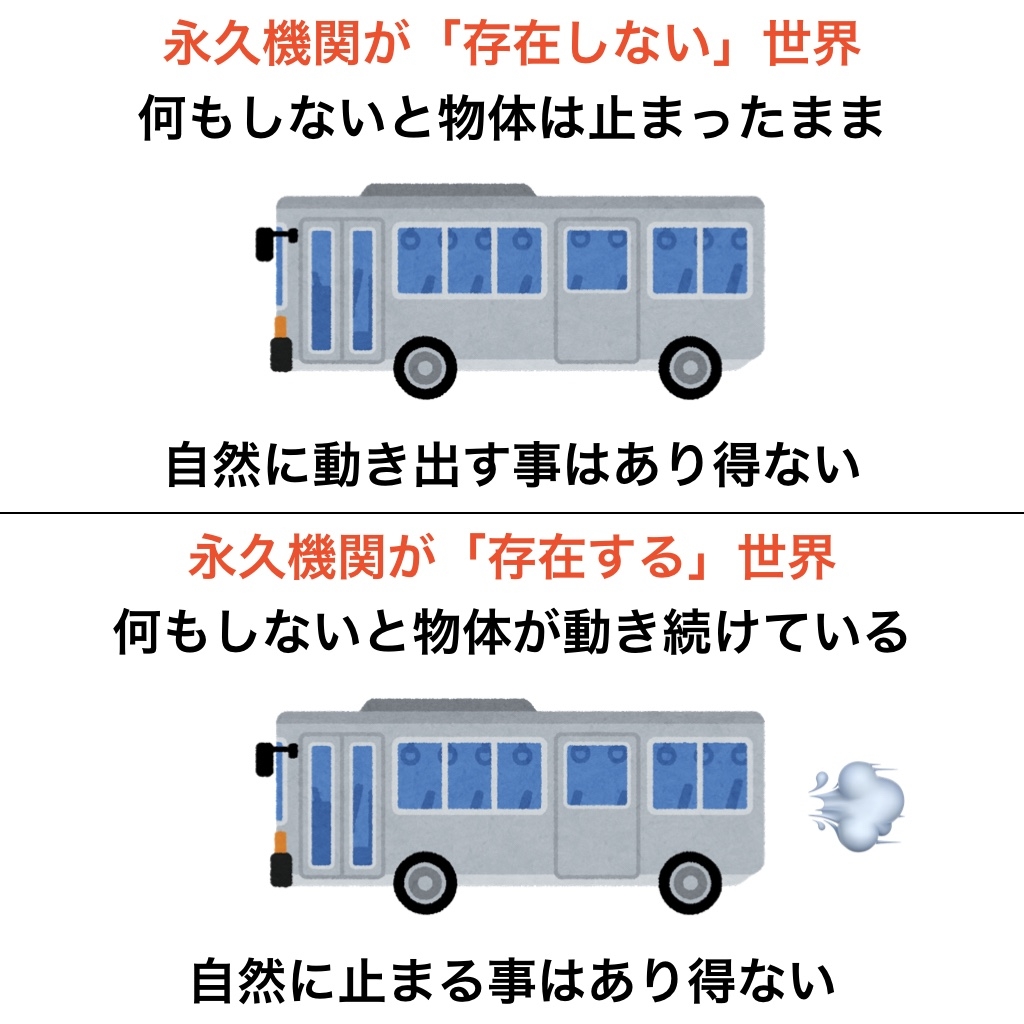

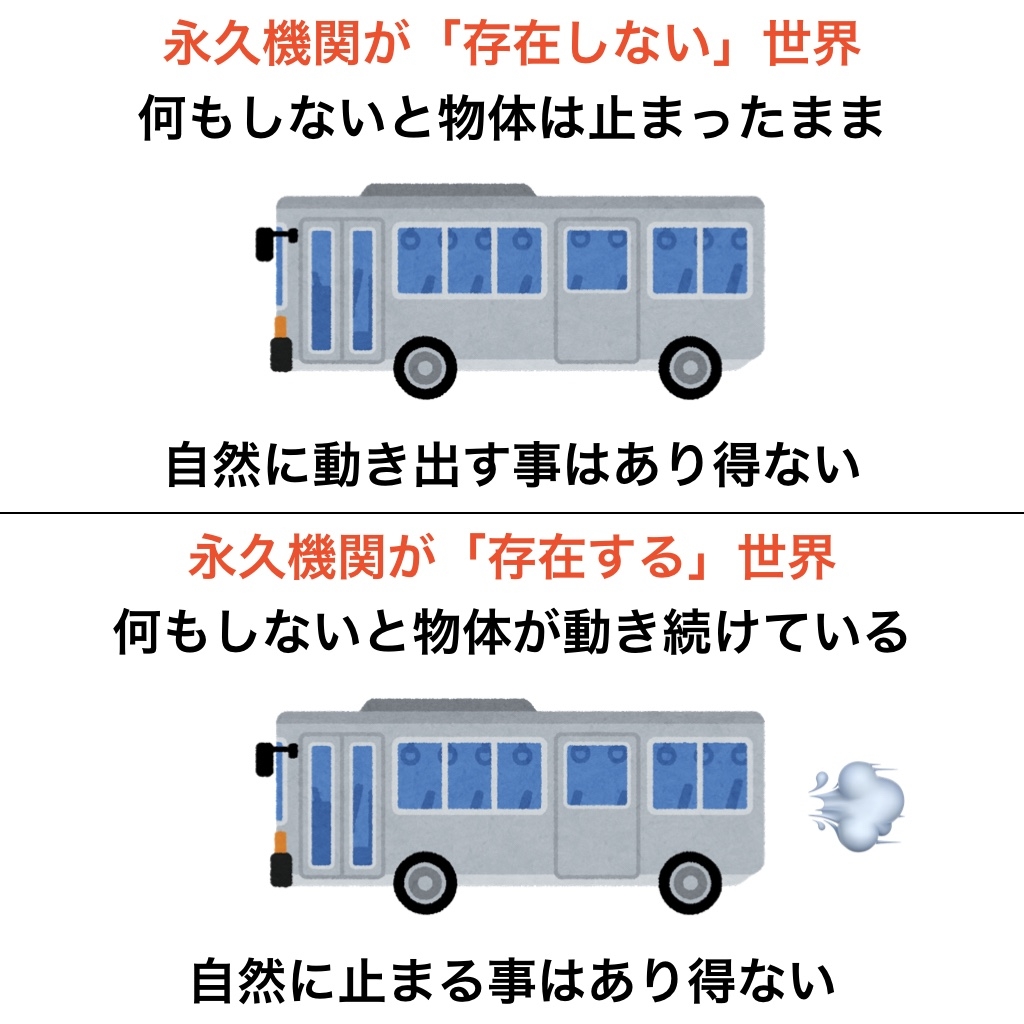

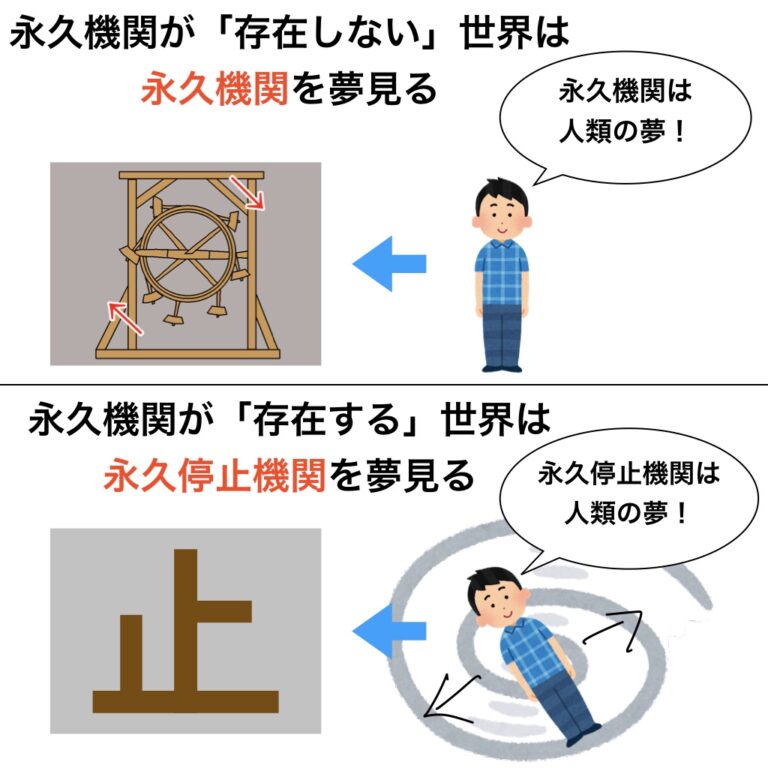

「動く」と「止まる」が逆になる

永久機関が存在する世界だったら?

私たちが生きる永久機関が存在しない世界は、物を永久に動かし続ける事が不可能です。

しかし、永久機関が実在する世界は、物体が常に動き続けていて、自然に止まる事はあり得ないとします。

永久機関がある世界の常識

- 全ての物体は永久に動き続けている

- 外から力を加える事なく、静止し続けるのは不可能

- 一度動き出すと自然に止まる事はない

↑永久機関がある事で、奇妙な世界になっちゃいましたね💦

この奇妙な世界は、動く機関よりも「止める機関」の方が重要になります。

「止まる」大切さ

電車やバスは、動きやスピードだけでなく「止まる」事もとても重要になります。

なぜなら、電車やバスは止まらないと乗り降りができませんし、状況に応じてスピードを落とさないと事故を起こしてしまうからです。

「生産性を出す=動かす&止めるの繰り返し」だと思って下さい。

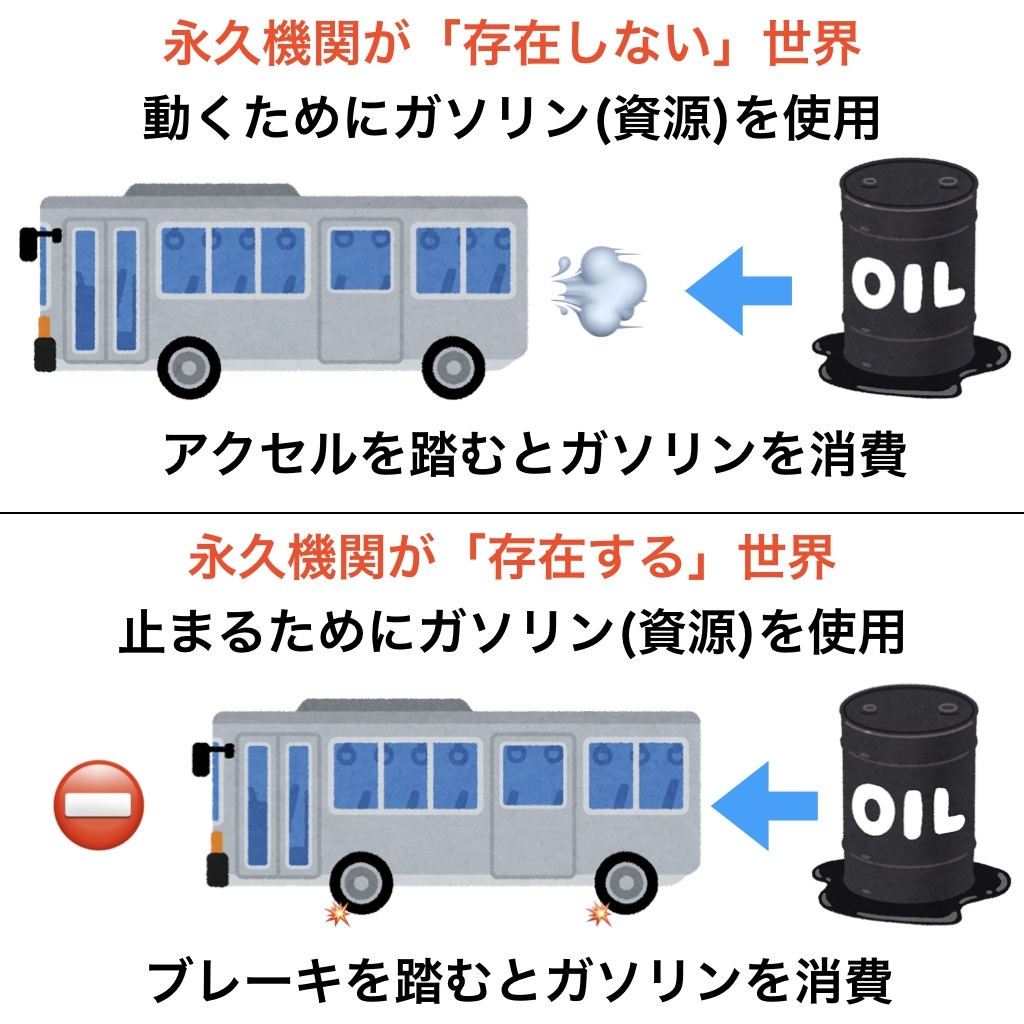

動く物体を「止める」ために資源を使う

永久機関がある世界は「止まる」のが難しい

一度動かした物体は、外部から力が加わらない限り永遠に動き続けてしまう。

ブレーキを踏めばスピードが落ちて止まりますが、ブレーキを離すとまた永遠に動き出してしまう。

これが、永久機関の存在する世界の物理方式。

物を動かさずにずっと止めておくにはどうしたら良いか?

ここで出番になるのが、石炭や石油と言った資源エネルギーです。

あれ、永久機関がある世界でも必要なんですか?

止めておくために「石炭」や「石油」を使用

現実世界では、止まっている物体を動かすために石炭や石油を使っていますが、

永久機関が存在する世界では、動く物を止めるために石炭や石油を使っているのです。

動きを止めるために石炭や石油を使ってしまうと、エネルギー問題は解消されませんよね?

そうなんです。つまり、永久機関があってもエネルギーを巡る争いは終わらない可能性があるのです。

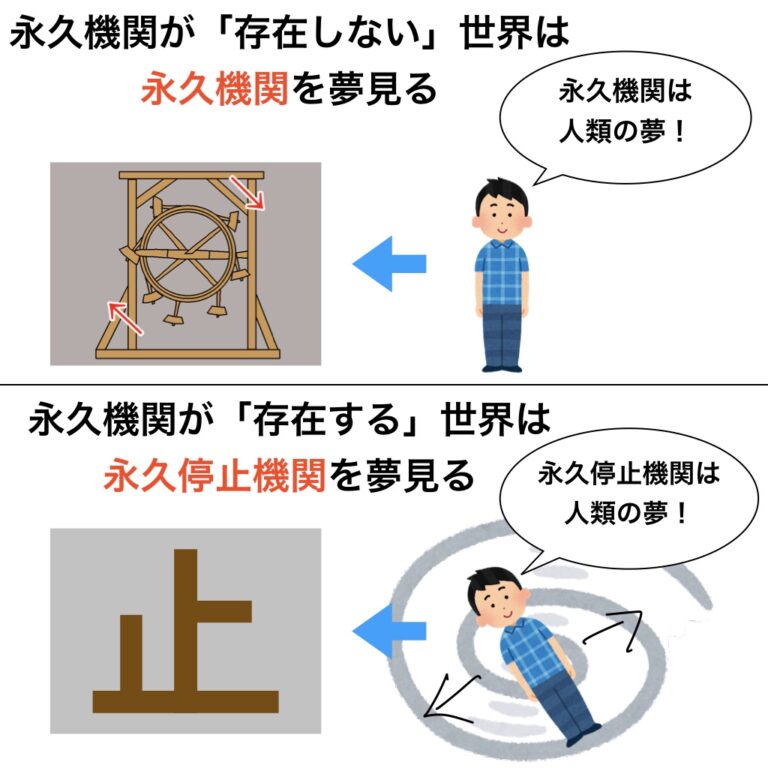

夢の「永久停止期間」とは?

永久機関が存在する世界では「永久停止機関」の発明に注力した科学者がいるorいたかもしれません。

永久停止機関とは?

お察しの通り、永久機関の逆バージョン。

外からのエネルギーに頼らず、動いている物を常に停止できる機関&装置です。

永久機関が存在する世界では、まさに夢物語。

もちろん、私たちの世界に永久停止機関は必要ありません。

この項目に関して

「動き止めるのに資源を使う」「永久停止機関」などは、執筆者が勝手に考えた理論です。

どこかに書かれていた情報を元に書いている訳ではありません。

「こんな考え方もあるんだ?」的な感じで読んでほしいです。

まとめ

永久機関ができない理由は「+(プラス)の後には必ず-(マイナス)が来る」と言うことだと思います。

「磁力」「浮力」「動力」など、一見するとプラスに見える現象も、マイナスの力も必ず加わっているので、無限の理論は成り立たないのです。

永久機関は実現不可能でしたが、研究が全て無駄だった訳ではありません。

なぜなら、永久機関の研究は「熱力学」を含めた物理学を大いに発展させた功績があるからです。

永久機関の研究が無ければ、人類の発展は今より遅れていた可能性もあるほど。

永久機関が実現不可能でも、先人の苦労は現代社会の発展に貢献している事実があるのです。

失敗は成功の基ってことですね!

コメント