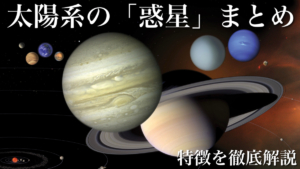

太陽から最も近い位置に存在する「水星」

名前は知っているけど、水星の詳細を知る方は少ないはず。

実は、水星は雑学の宝庫なのです。

では、水星に秘められた雑学とはなにか?

小さいけど話題に尽きない惑星

パラバース博士

パラバース博士今回は、水星の特徴を徹底解説します。

水星ってどんな惑星?

| 直径 | 4,879 km |

| 表面温度 | 昼 430℃ 夜 −160℃ |

| 重力 | 地球の0.38倍 |

| 質量 | 地球の0.055倍 |

| 公転周期 | 約87.9日 |

| 自転周期 | 約58.6日 |

水星は太陽の一番内側に存在する惑星で、硬い表面を持つ地球型惑星の1つです。

太陽から水星までの距離は約5790万km

太陽から地球までの距離は1億4960万km なので、水星は太陽からとても近い位置に存在することが分かります。

地球から近いけど観測が難しい?

少なくとも紀元前から水星の存在は知られていましたが、地球から水星は日没直後&日の出前のわずかな時間しか観測できません。

観測の難しさから水星は謎の多い惑星でしたが、1974年に探査機マリナー10号によって、様々な事実が明らかになります。

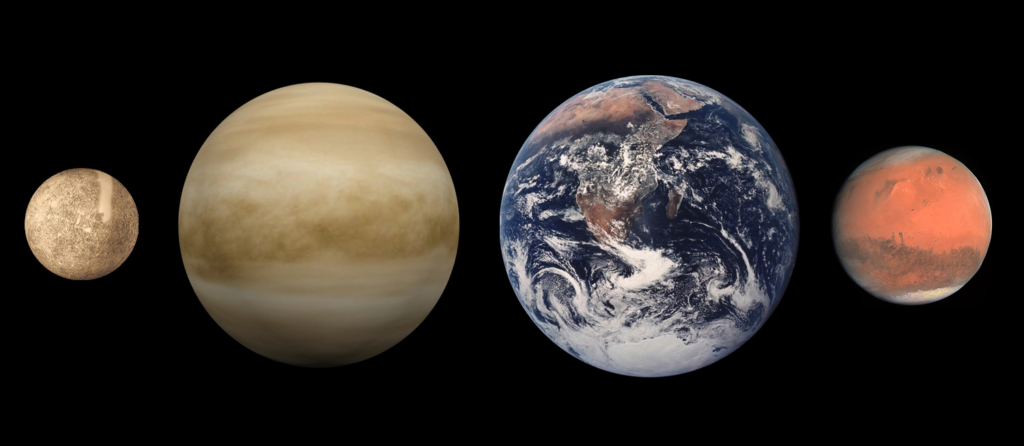

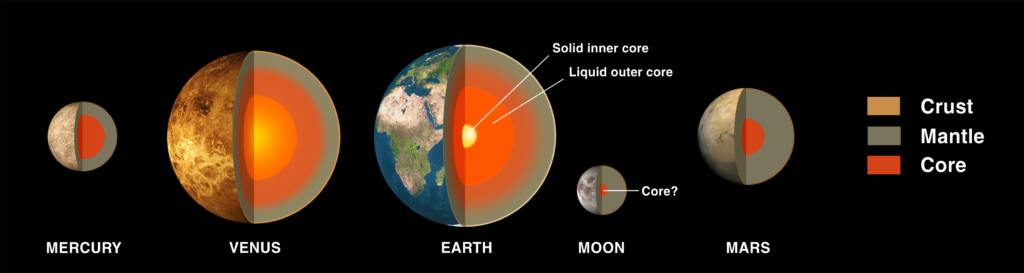

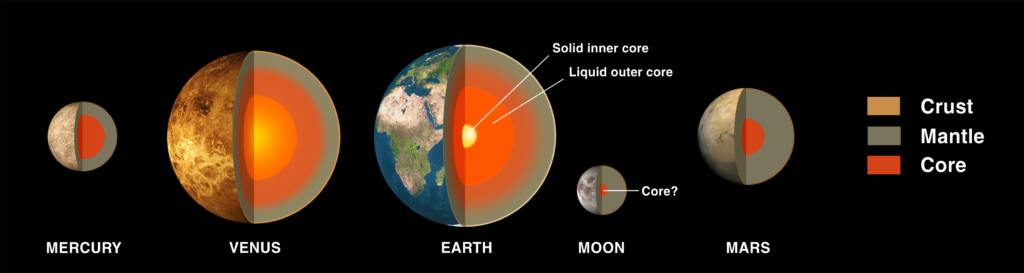

大きさ&質量

水星は、太陽系の中で直径&質量が最小の惑星です。

水星の直径

水星の直径は約4,879kmで、太陽系の惑星の中では最小です。

地球の直径は約1万4,960万km

その小ささから、太陽系には水星より大きな衛生が2つ存在します。

水星より大きな衛星(太陽系)

- 土星の衛生「タイタン」直径5,149km

- 木星の衛生「ガニメデ」直径5,268km

水星の質量

水星の質量は地球の00,55倍と、地球の100分の1以下の質量しかありません。

直径&質量の小さいので、重力も地球の0,38倍とかなり弱めです。

水星で体重を測ると、半分以下になっちゃうのね。

大気や成分

水星の大気は、地球の1兆分の1の薄さしかありません。

水星に大気がほとんど存在しない理由は、重力が小さいので大気を留めておくのが難しいからです。

また、位置的に太陽風の影響を受けやすく、大気が宇宙空間に放出されやすいことも大気が薄い原因の1つです。

わずかに存在する大気成分は以下の通り

水星の主要な大気

- 酸素(42%)

- ナトリウム(29%)

- 水素(22%)

- ヘリウム(6%)

ちなみに、水星に存在するほとんどの大気は太陽由来だと考えられています。

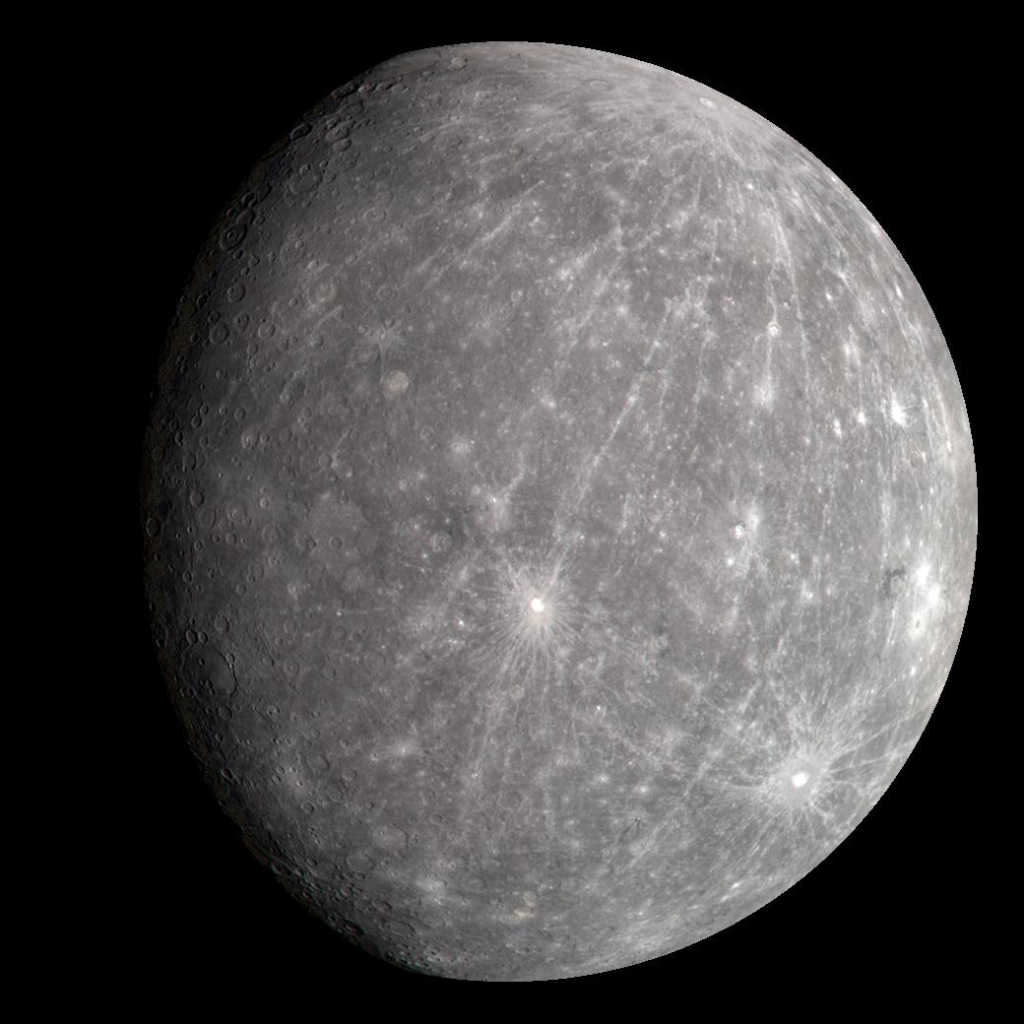

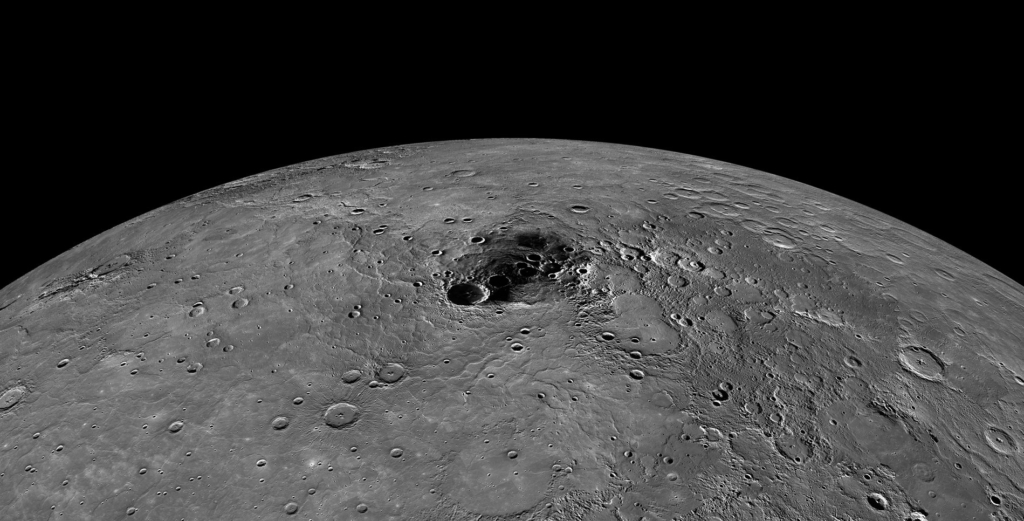

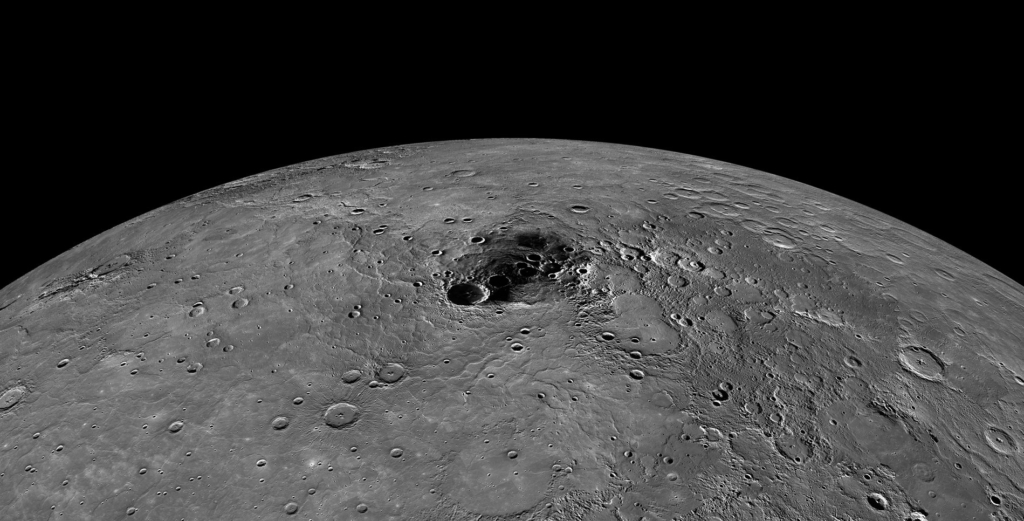

表面の様子

水星の地表は無数のクレーターで覆われていて、月の地表と似ています。

観測できるクレーターの多くは、惑星が誕生した当初に形成されたと思われます。

カロリス盆地は特に巨大なクレーターで、直径は約1550kmもあります。

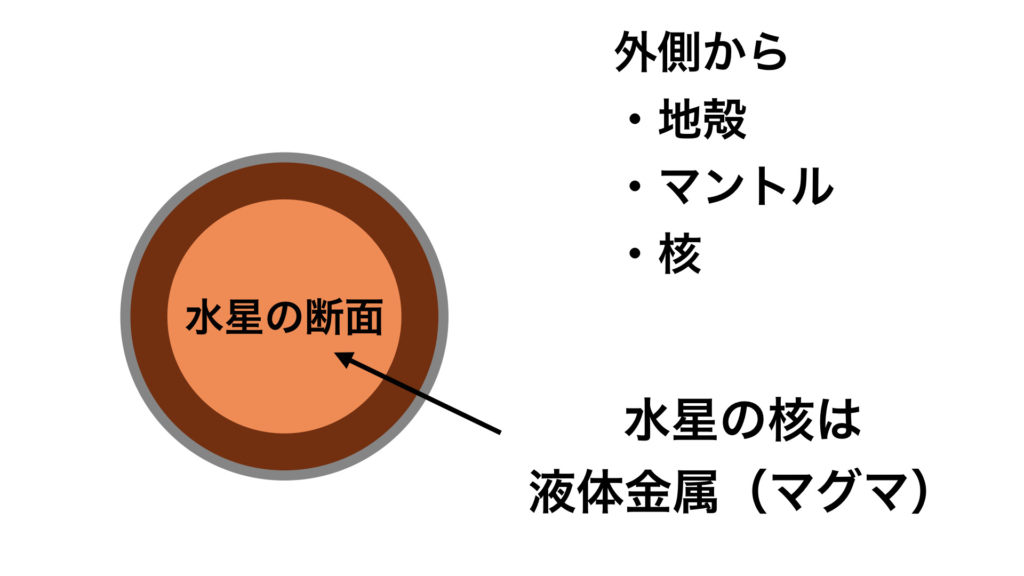

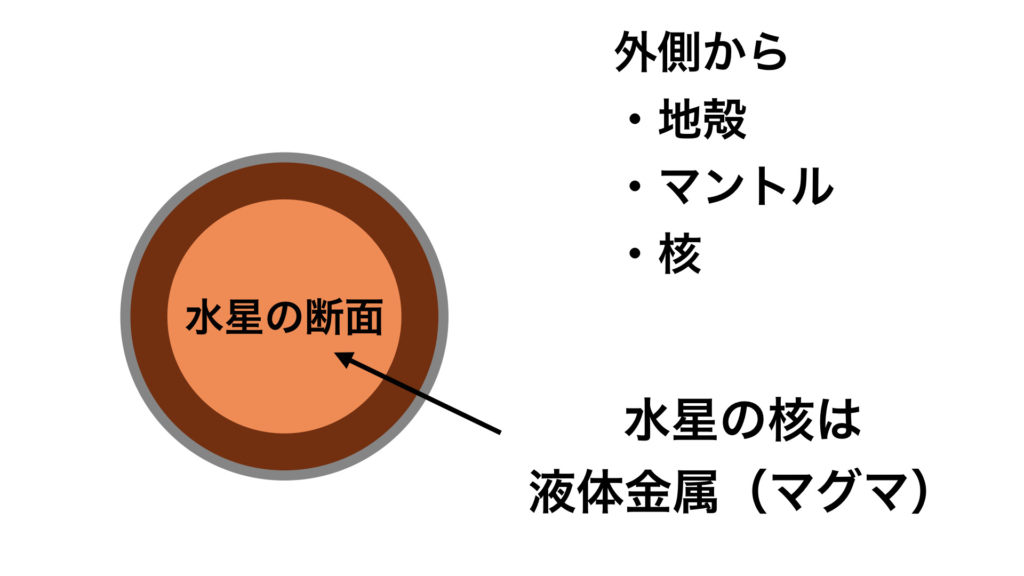

水星の内部構造

水星の構成物質

- 金属が70%

- 岩石が30%

水星の大部分は金属で構成されているので「鉄の惑星」とも呼ばれます。

そして、水星の大きな特徴の1つが「巨大な核」の存在です。

水星の直径が4879万kmに対して核の直径は3600km

水星の核の比率は7割に及びます。

なぜ、水星の核が巨大なのかはっきりしたことは分かっていませんが、

大昔に他の天体が衝突したことによって核同士が合体し、巨大な核が形成された説が有力です。

水星の特徴まとめ

ここでは、特記すべき水星の特徴をご紹介します。

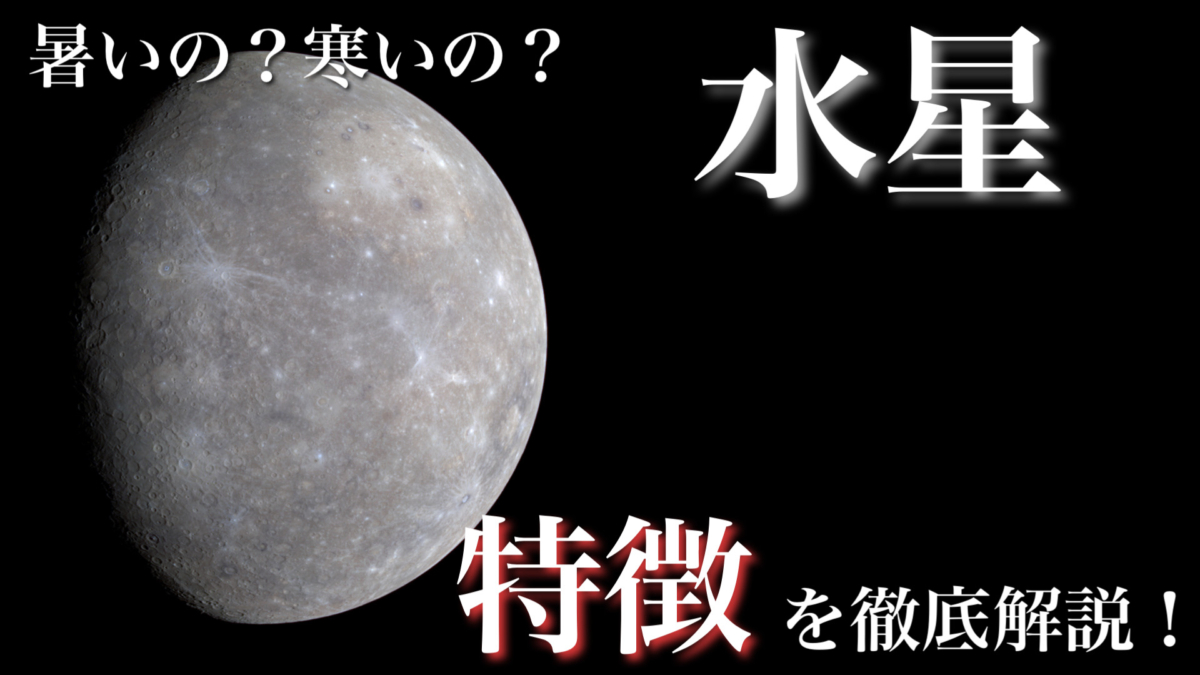

暑すぎる&寒すぎる

水星は太陽から最も近い惑星なので、直射日光の強さは地球の約7倍と言われています。

当然、ここまで強い太陽光が強いと表面温度も高くなり、昼間は平均430度の灼熱の世界です。

しかし、水星には大気がほとんど存在しないので、大気による温室効果が皆無に近く、夜になると−160度まで冷え込みます。

水星の表面温度

- 昼間は430度

- 夜は−160度

↑昼と夜の寒暖差は±600度近いことに

結果、水星は太陽系で一番寒暖差の激しい天体と言われます。

昼も地獄、夜も地獄なんですね…

水星の1日は1年より長い

「1日が1年より長くなる」とは?

水星の1年は地球時間で88日なのに対して、水星の1日は地球時間で176日になります。

つまり、水星では今日の朝〜次の日の朝を迎えるまでに1年以上経ってしまうのです。

1日が1年より長いなんて、地球に住んでいる私たちからするとおかしな話ですね。

しかし、水星の自転周期は176日ではありません。

水星の自転周期と公転周期

- 自転周期・約58日

- 公転周期・約88日

↑え?自転周期の方が短いのには、1日が1年より長いってどう言うこと?

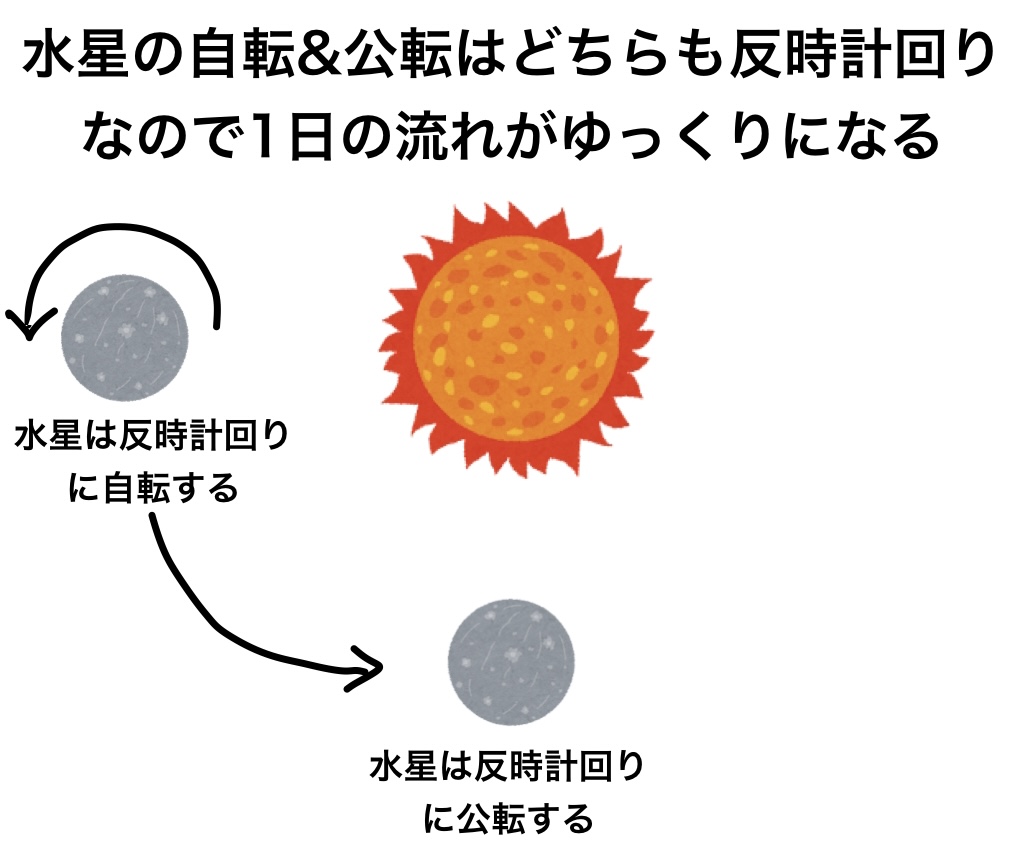

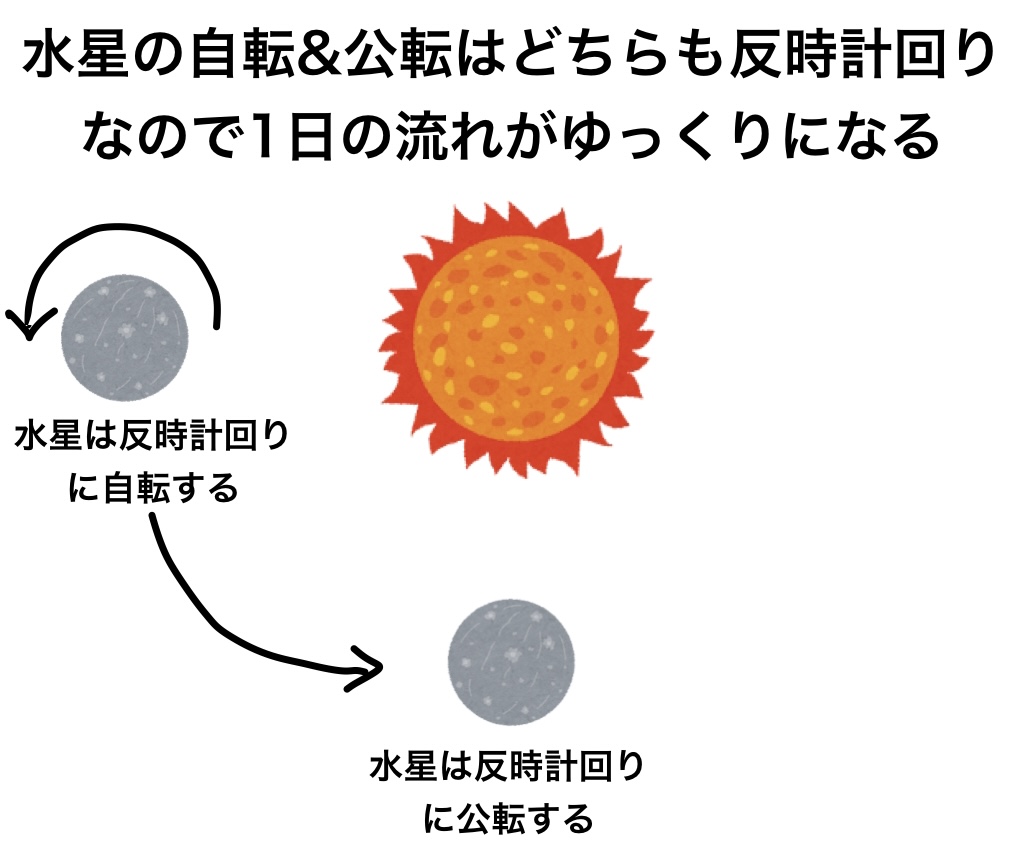

この辺りは複雑なので、図を使って説明させて頂きます。

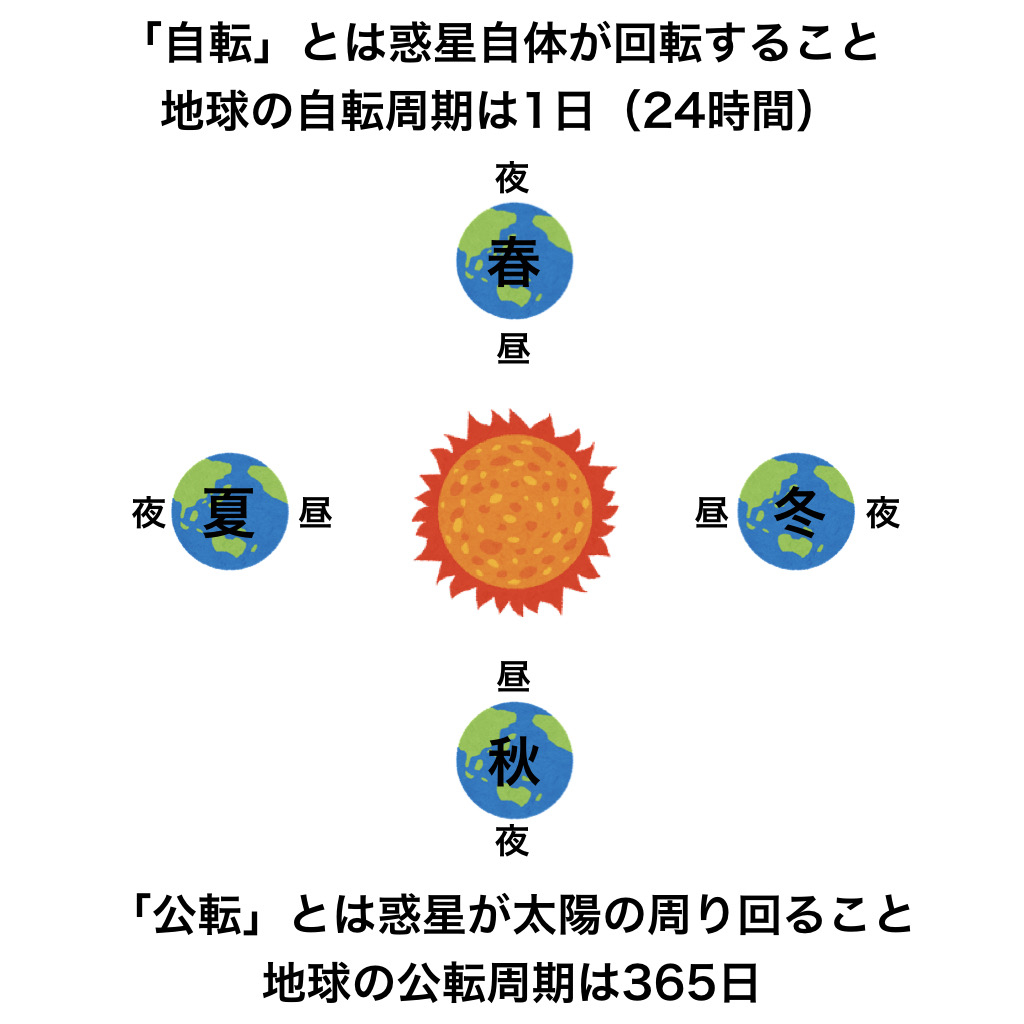

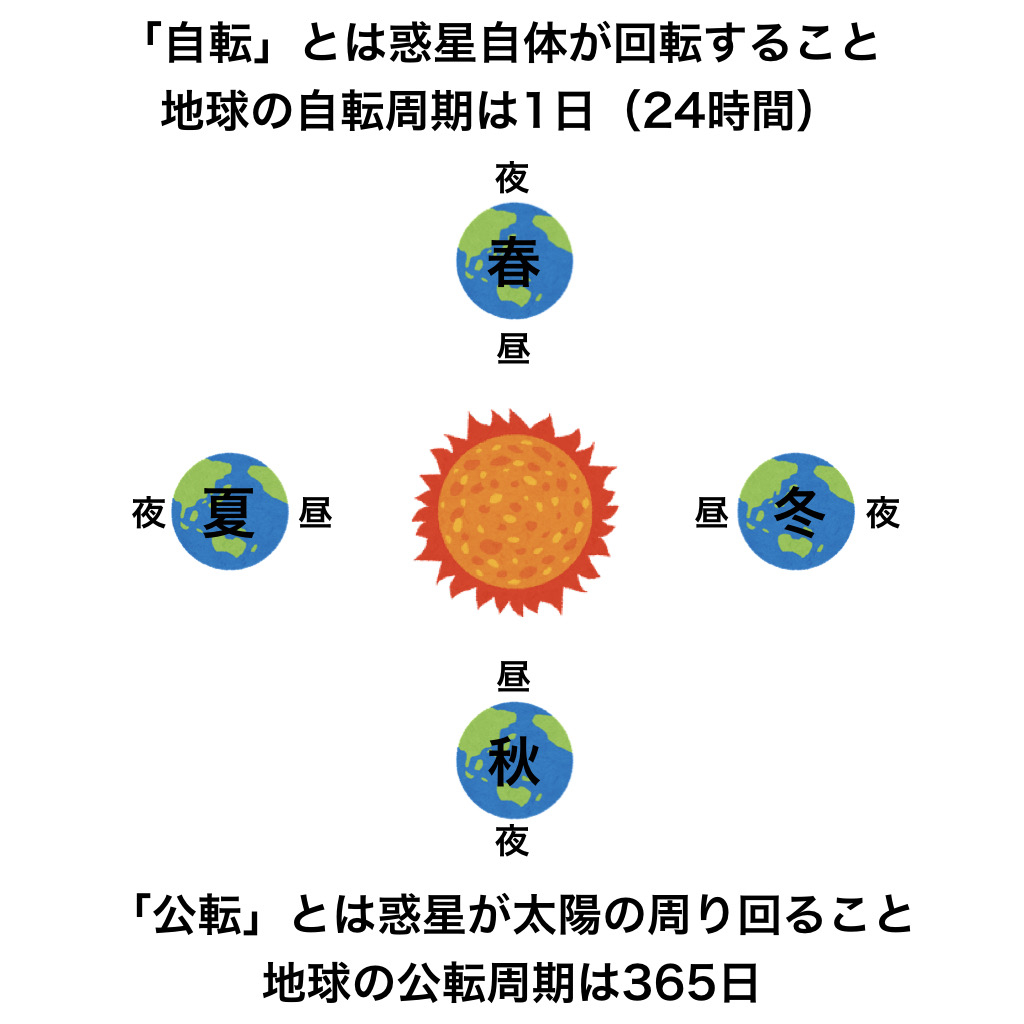

まず、自転周期と公転周期について説明すると

- 「自転」とは天体自体が回っていること

- 「公転」とは天体が天体の周りを回っていること

地球は自転しているから「昼」と「夜」が存在する。

地球は公転しているから「春夏秋冬」が存在する。

ここまでは理解できると思います。

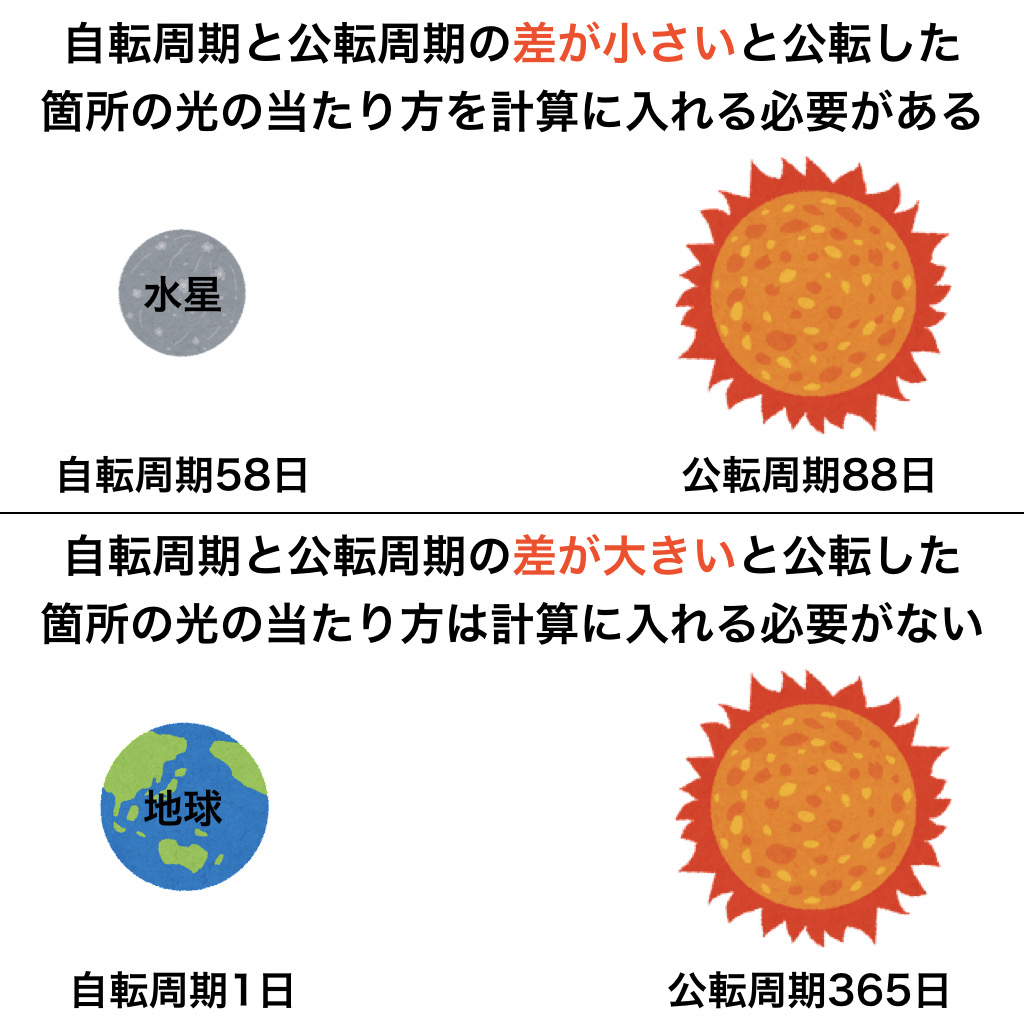

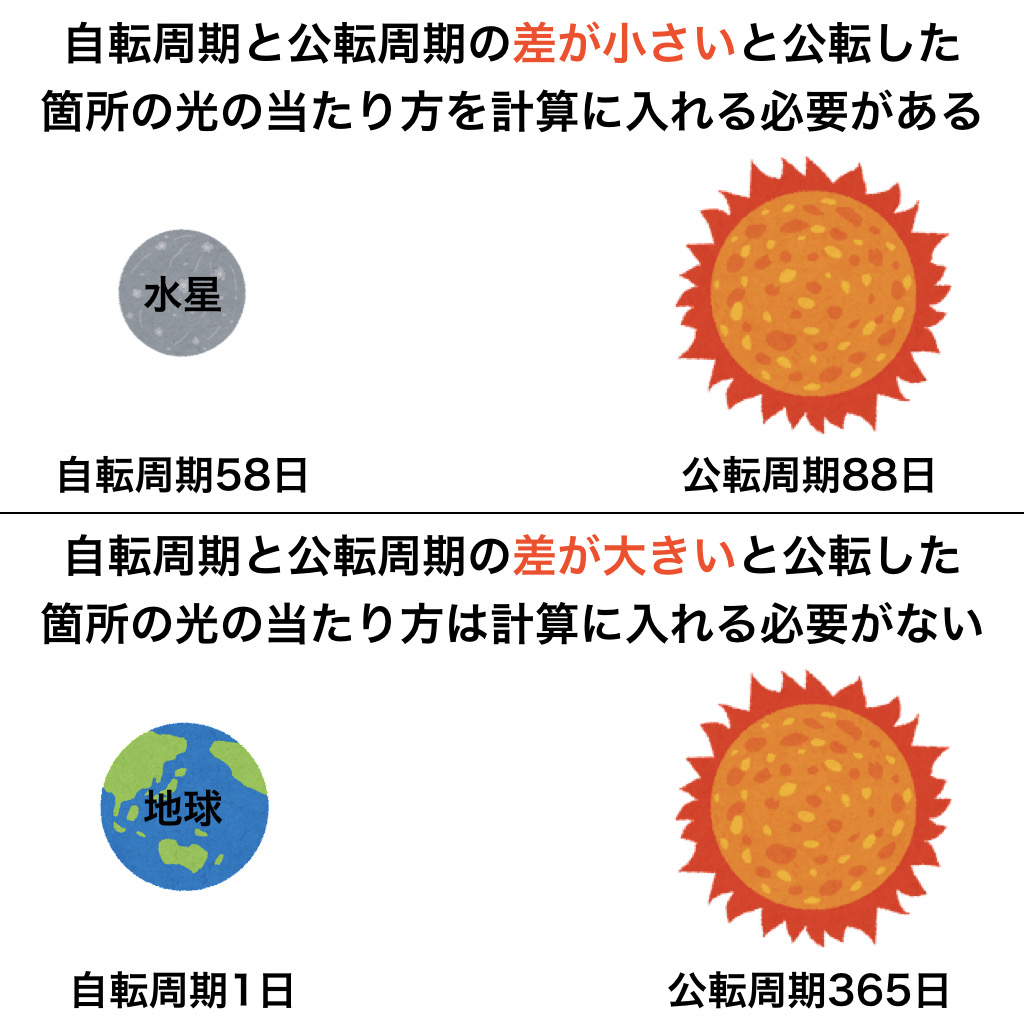

水星の自転周期と公転周期は差が小さい

地球の自転周期と公転周期の差は「365日−1日=364日」です。

対する水星は「88日−57日=31日」と、地球に比べて自転周期と公転周期の差が小さいことが分かります。

自転周期と公転周期の差が小さいと「自転周期=1日」ではなくなってしまうのです。

そして、水星の自転&公転はどちらも反時計回りである点もポイントです。

水星は太陽の周りを回っていると同時に、水星自体も回転している

あ、なるほど!反時計回りに公転していても、反時計回りに自転してるから、中々日が沈まなくなるってことね?

その通り!結果、水星の1日は自転周期より長くなり、日の出から翌日の日の出まで176日もかかってしまうのです。

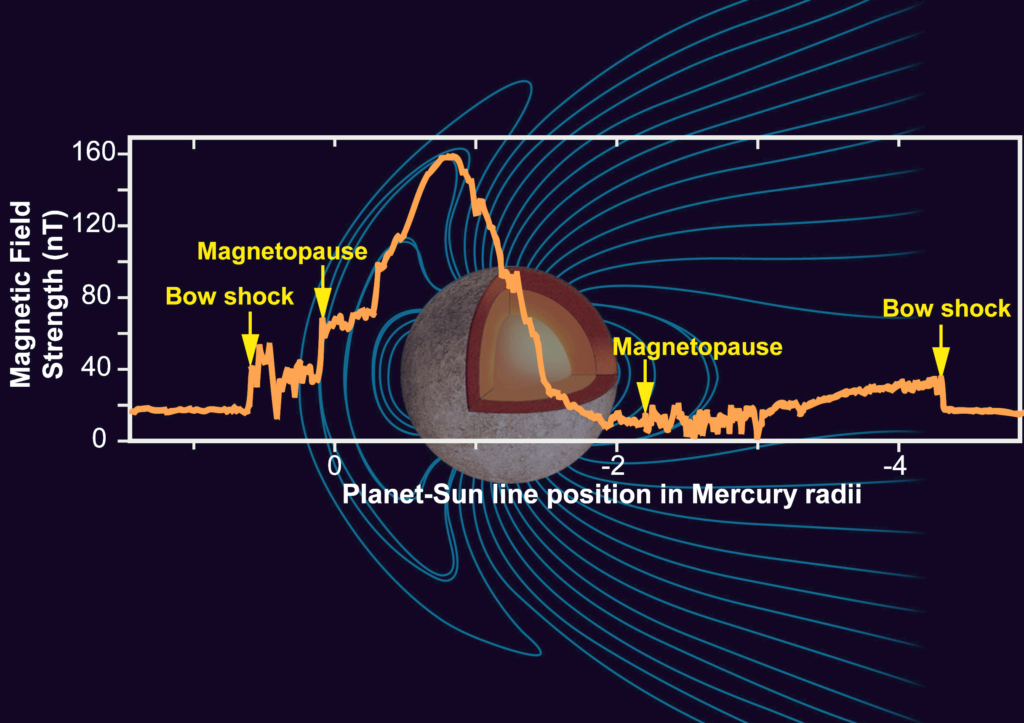

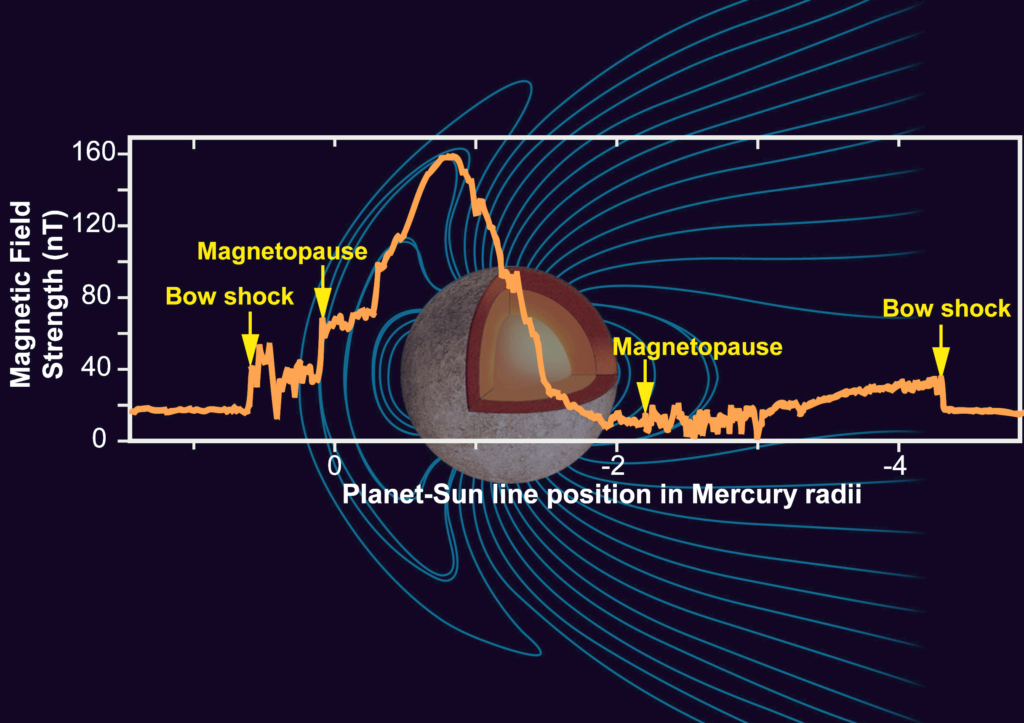

磁場が存在する

天体の磁場は、ある程度の大きさと質量がないと発生しないので、直径&質量の小さな水星には磁場が存在しないと思われていました。

しかし、マリナー10号が探査を行うと、水星には地球の約1,1%相当の安定した磁場を持つことが確認されたのです。

例えるなら、水星の北極がS極、南極がN極といった感じです。

水星自体が巨大な磁石になっているイメージかしら?

磁場が発生するメカニズム

天体の核がマグマで構成されていると、マグマの対流によって磁場が発生(ダイナモ効果)すると言われています。

水星内部も溶けたマグマが対流しているので、強い磁場を生み出していると思われます。

天体の磁場は太陽風から生物を守るバリアの役割を果たしてくれます。

大量の「水」が存在する?

実は、水星には氷の水が存在する可能性があるのです。

昼はすごく暑いのに水があるなんて不思議?

水星の「水」の秘密

水星の極部分には、クレーターで形成された太陽光が当たらない永久影があり、永久影に大量の水が存在するのではないか?と言われています。

予想される水の量は1,000億〜1兆トンと見積もられています。

これほど大量の水が存在すれば、今後の探査で活用できる可能性があります。

水星に生命はいる?

結論、水星に生命は存在しない可能性が高いです。

とても生命が住める環境に思えませんよね。

生命が存在しない決定的な根拠はありません。

しかし、水星の環境だと生命存在の可能性は0に近いのです。

水星の探査が難しい理由とは?

水星は太陽から距離が近いので太陽の引力を受けやすく、探査機を送るのが難しいのです。

さらに、大気がほぼ存在しないので「空気ブレーキ」を使用できない点も、水星探査を難しくしている原因の1つです。

結果、水星は地球から比較的距離が近い惑星なのに、探査が進んでいない未知の惑星なのです。

水星探査機「べピ・コロンボ」

水星探査の歴史

- マリナー10号(1973年に打ち上げ)

- メッセンジャー(2004年に打ち上げ)

そして、2018年打ち上げられた、探査機「ベビ・コロンボ」が水星を探査中です。

べピ・コロンボの探査計画

- 水星の起源とは?

- 核は液体か?個体か?

- 地質活動はしているか?

- 強い磁場が存在する理由とは?

- 水星の密度が高い理由とは?

↑もっとありますが、いったんここまで

べピ・コロンボは、今まさに水星を探査している最中で、近い内に水星の謎が解明されるかも知れません。

なるほど!べピ・コロンボの探査結果、楽しみにしています!

コメント