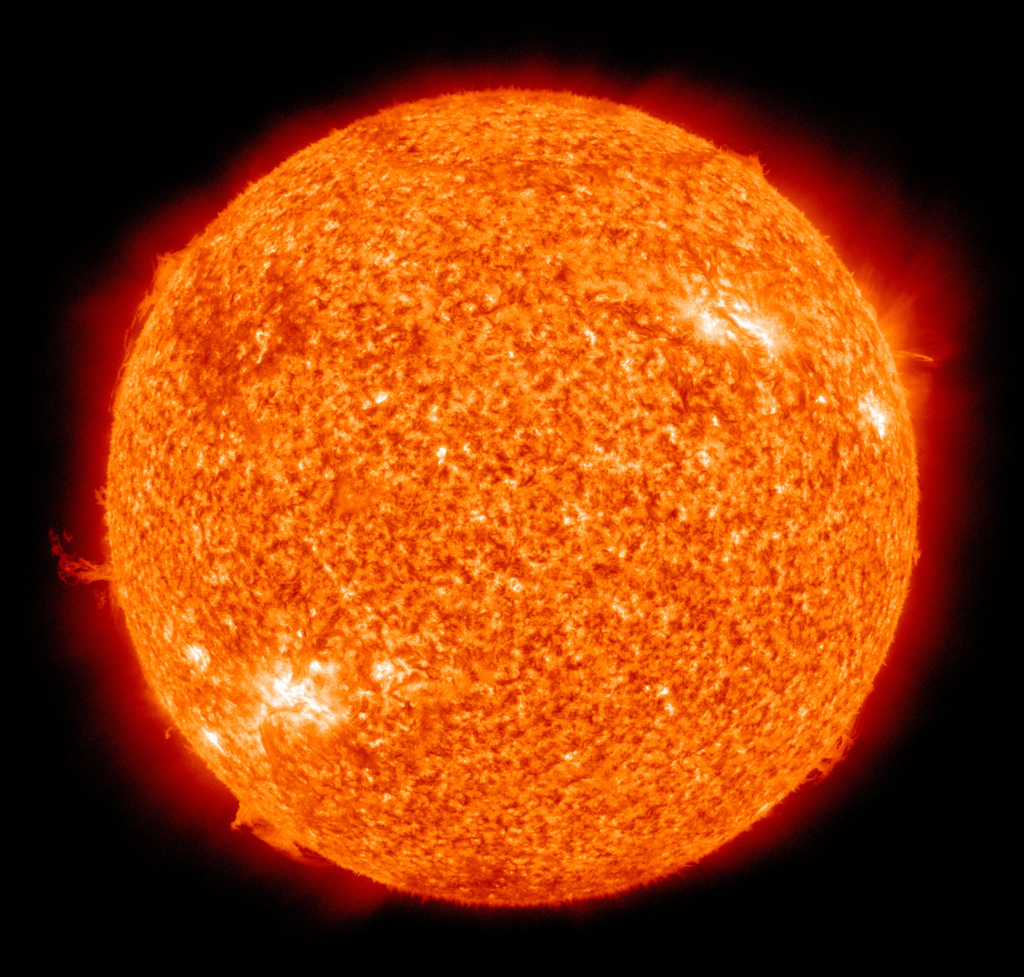

今回ご紹介する天体は「太陽」です。

地球に光と熱を分け与える「太陽」は人類にとって最も身近な天体の1つですが、詳しく知らない人もいるはず。

「太陽」はどんな恒星なのか?

どんな特徴があるのか?

パラバース博士

パラバース博士今回は、生命の母である太陽の特徴を詳しく解説します。

太陽ってどんな恒星?

| 英語名 | Sun(サン) |

| 見かけの明るさ | −26.74等級 |

| 地球からの距離 | 約1億4960万 km |

| 直径 | 約1,392,700 km |

| 質量 | 1.98892 × 1030 (地球の約33万2.900倍) |

| 密度 | 1.41 g/cm³ |

| 重力 | 274 m/s² |

| 脱出速度 | 秒速約618 km |

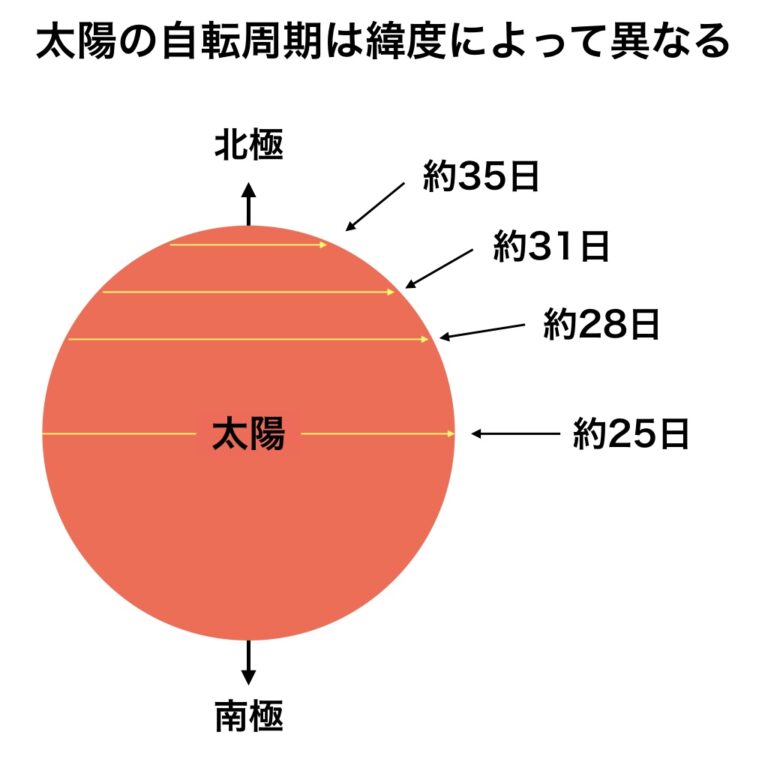

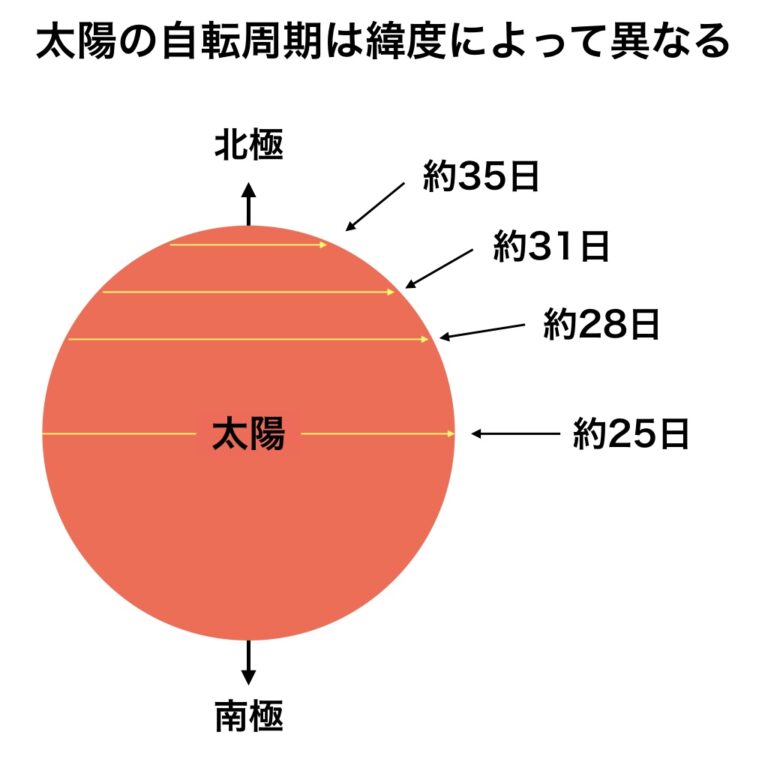

| 自転周期 | 25〜35日 |

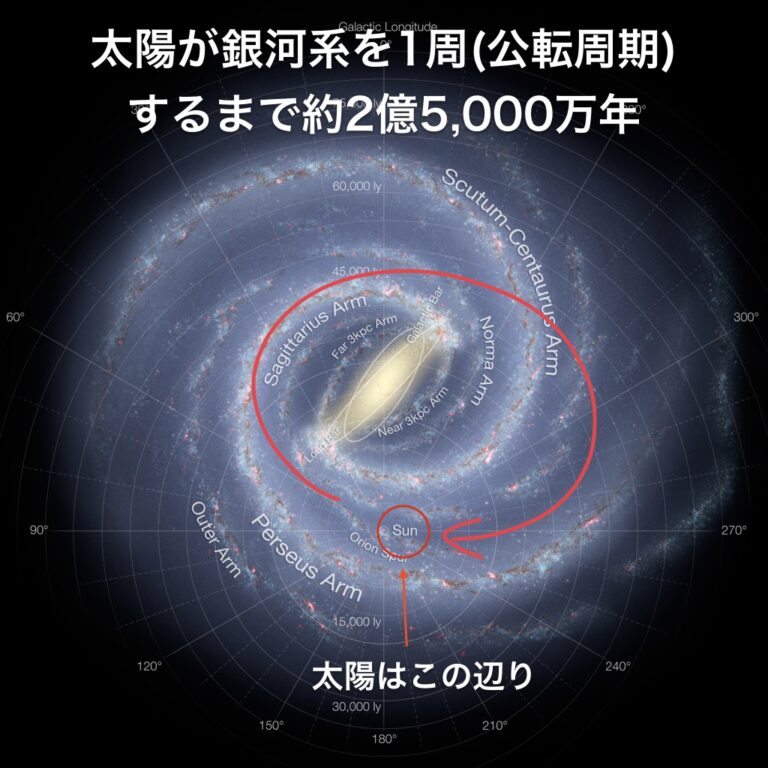

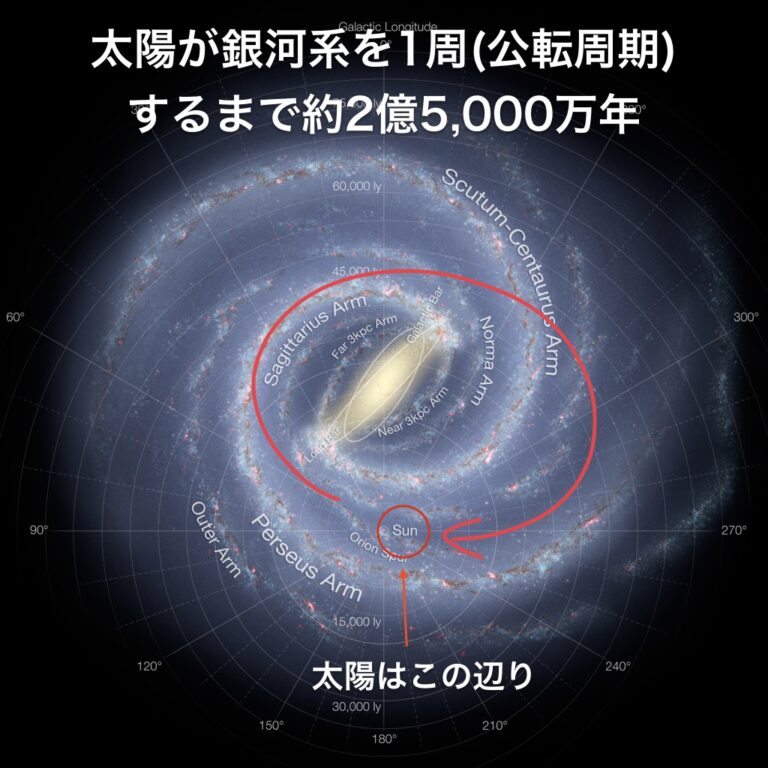

| 銀河系の公転周期 | 約2億5,000万年 |

| 表面温度 | 約5,700℃ |

| 主な成分 | 水素・ヘリウム |

太陽は核融合反応によって自ら光り輝く恒星です。

太陽系の中心的な存在で、太陽系の天体は全て太陽の周りを公転しています。

全ての恒星に言える事ですが、太陽はガスで構成されているため硬い表面がありません。

見かけの明るさは−26.74等級と、地球から見て最も明るく輝く天体です。

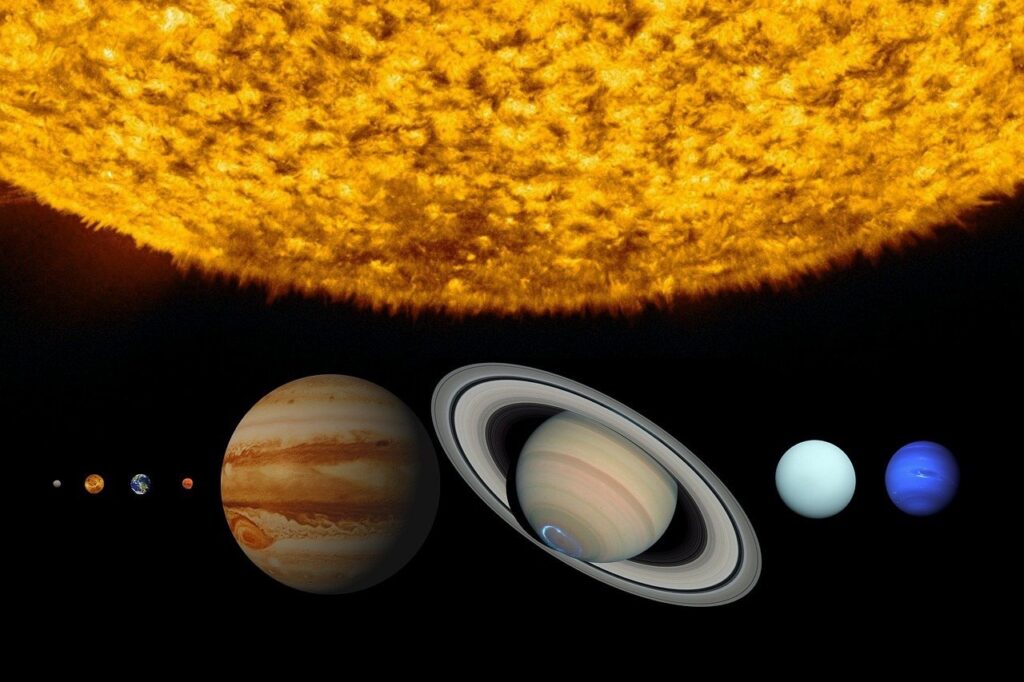

太陽はごく一般的な恒星と言われすが、実はかなり大きな恒星なのです。

どれぐらい大きいのでしょうか?

大きさ&質量

| 太陽 | 地球 | |

| 直径 | 約1,392,700 km | 約12,742 km |

| 質量(重さ) | 約198穣 892秭 トン | 約59垓7.000京トン |

| 体積 | 約1.40927×1018 km3 | 約1兆833億1978万km3 |

太陽の直径は約139万kmもあり、これは地球の109倍。

質量(重さ)に関しては地球の約33万倍もあります。

太陽系の全質量の99.96%は太陽が占めているので「銀河系の重さ=太陽の重さ」と言って良いでしょう。

それを聞くと、地球を含めた他の天体がチリみたいですね…

太陽はG型主系列星

G型主系列星は銀河系内で上位10%に入るほど巨大な恒星です。

銀河系内の恒星が2,000〜4,000億個ある中で、太陽クラスの恒星は300億個未満しかありません。

大気や成分

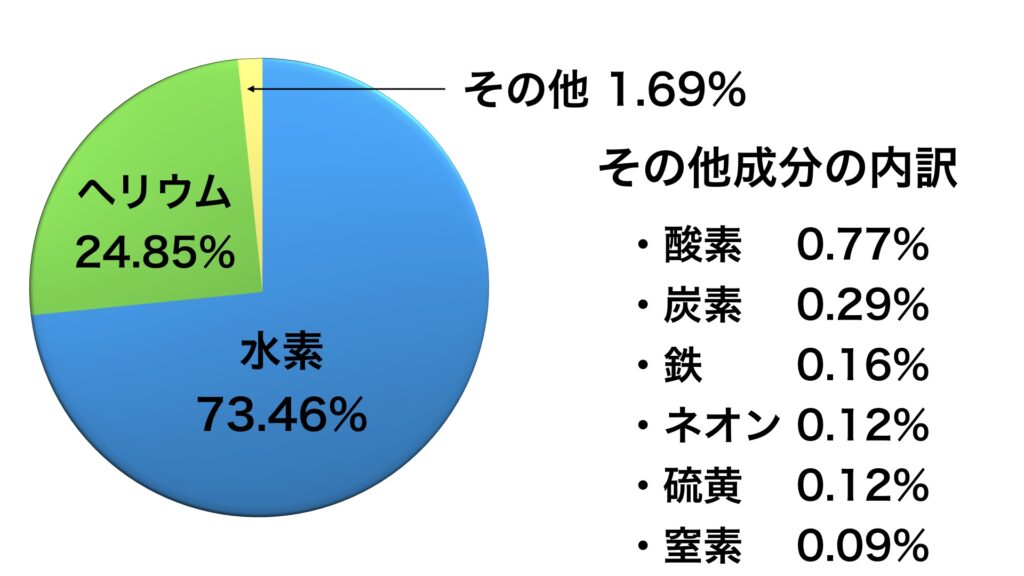

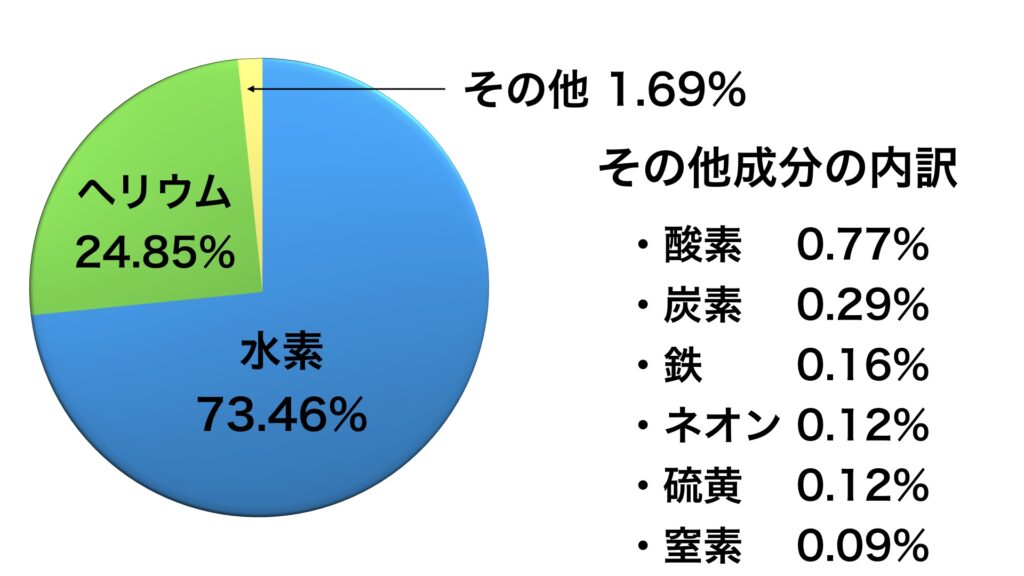

他の恒星と同じく、太陽は「水素」と「ヘリウム」が主体で構成されています。

むしろ、水素とヘリウム以外はほとんどありませんね?

自転周期&公転周期

硬い表面の無い太陽は緯度によって自転周期が異なります。

赤道と極付近では約10日間もの差があるのです。

地球で例えると、赤道で暮らしている人と極付近で暮らしている人とで1日の流れが違うって事ですか。

そんな感じです。ただ、おそらく太陽(恒星)に生命は存在できませんが。

公転周期もある?

太陽系の中心である太陽は、どの天体の周りも公転していないと思われますが、銀河系内を公転しています。

銀河系の中心にはブラックホール(天体)が存在する可能性が高いので、太陽はブラックホールの周りを公転していると言えるのです。

太陽(太陽系)が銀河系を一周する公転周期は、約2億5000万年と見積もられています。

太陽が銀河系を一周するまで2億5000万年って…果てしなく時間がかかるんですね。

ちなみに、今から2億5000万年の地球は、恐竜がいる古生代と中生代にかけての時代です。

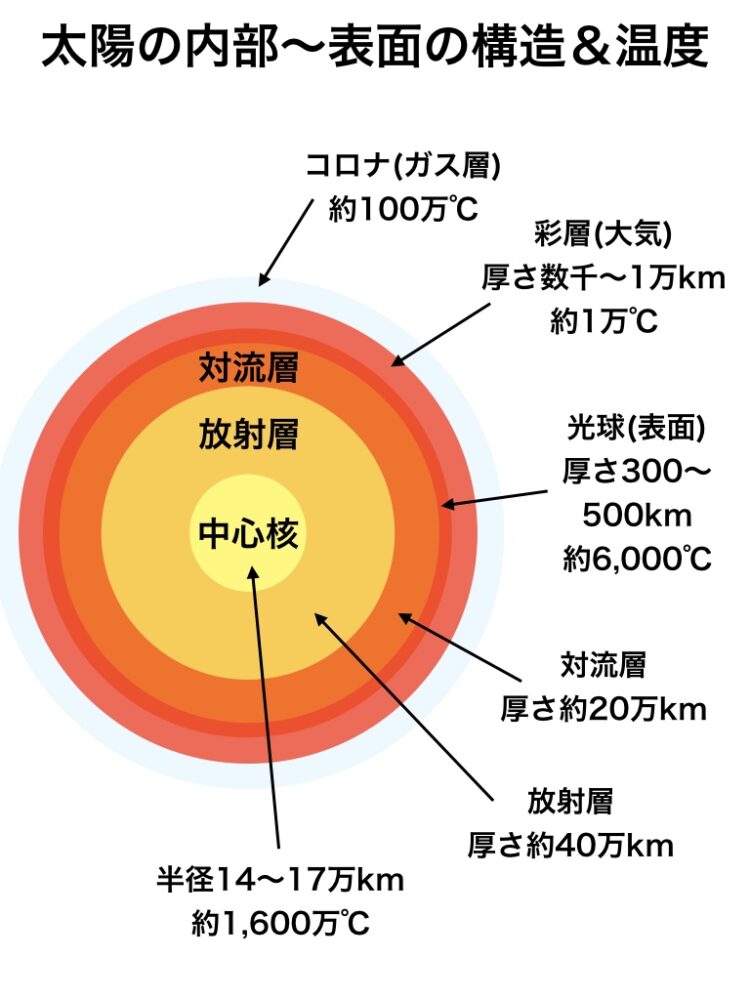

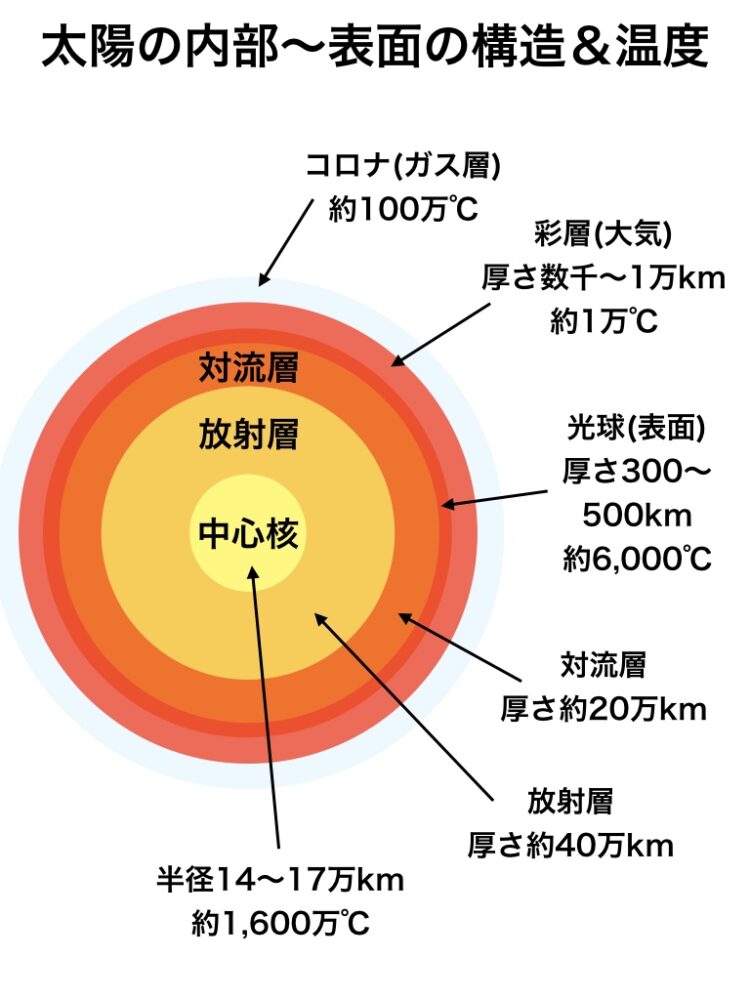

表面〜内部構造と温度

太陽の構造まとめ

- 中心核

- 放射層

- 対流層

- 光球

- 彩層

- コロナ

- 紅炎

太陽の中心核(太陽核)は、核融合反応によって膨大なエネルギーを生み出している太陽のエンジン的な箇所です。

中心核で作られたエネルギーは放射層→対流層へと移動して地表からエネルギーが放出されます。

↑文章で説明すると数十秒で終わってしまいますが、中心核で生まれたエネルギーが外側に放出されるまで約100万年もの期間かかります。

つまり、今地球に届いている太陽エネルギーは100万年前に作られたエネルギーって事なんですね?

「光球」は普段目にする太陽の表面。

「彩層」は太陽を取り巻く大気で、光度が低いため皆既日食の際を除いて肉眼での観測は不可能です。

「コロナ」は太陽の表面を覆うガスの層で、彩層と同じく肉眼で観測できません。

「紅炎(プロミネンス)」は、ガスの層が磁力線に沿って吹きあがる箇所を指しています。

光り輝く理由

太陽が光輝く理由は「核融合反応」によって膨大なエネルギーを生み出しているからです。

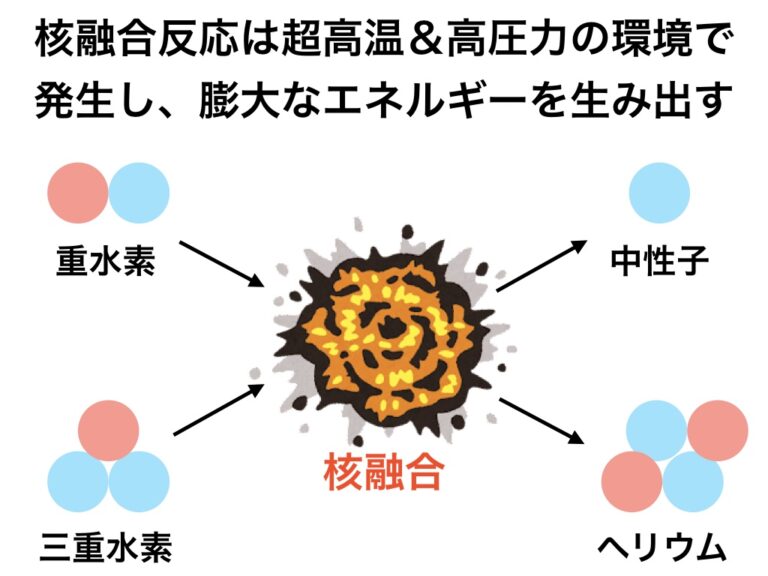

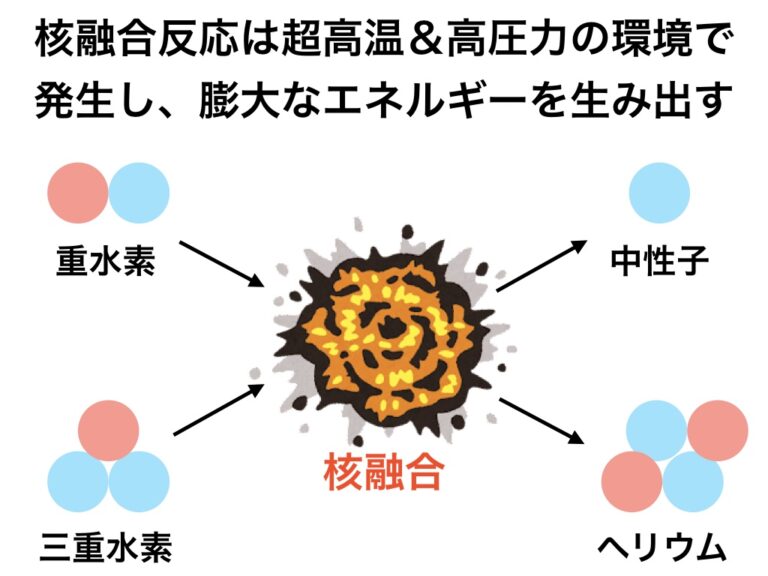

核融合反応とは?

簡単に言うと、軽い元素が重い元素の変わる現象を「核融合反応」と呼びます。

太陽では、重水素と三重水素(トリチウム)がぶつかってヘリウム&中性子が生み出されていますが、その過程で膨大なエネルギーが生み出されています。

核融合反応によって生み出されるエネルギーは、1秒間で水素爆弾の約4,000億倍と言われています。

太陽ってとんでもないエネルギーが生成されているんですね。

水素爆弾の威力とは?

種類によって異なりますが、水素爆弾1発の威力は広島原爆の800〜1,500倍もあります。

つまり、太陽はわずか1秒で人間が持ち得る兵器をはるかに超えるパワーを生み出しているのです。

太陽の起源・寿命・未来の姿

ここでは、太陽の起源&誕生するまで、そして未来の太陽はどうなるのかをご紹介します。

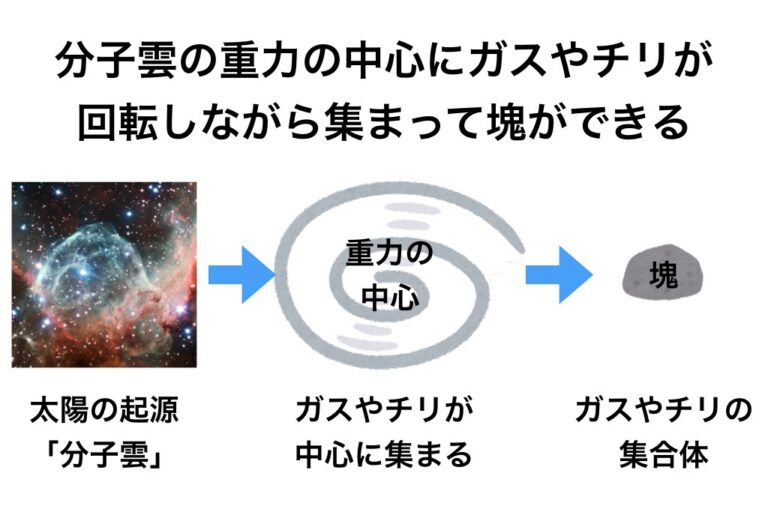

分子雲から誕生

他の恒星と同じく、太陽の起源は「分子雲」だと考えられています。

今から約46億年前

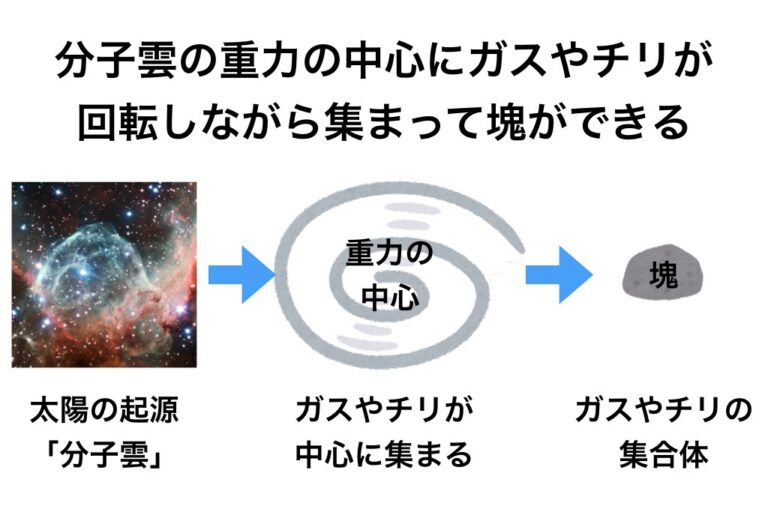

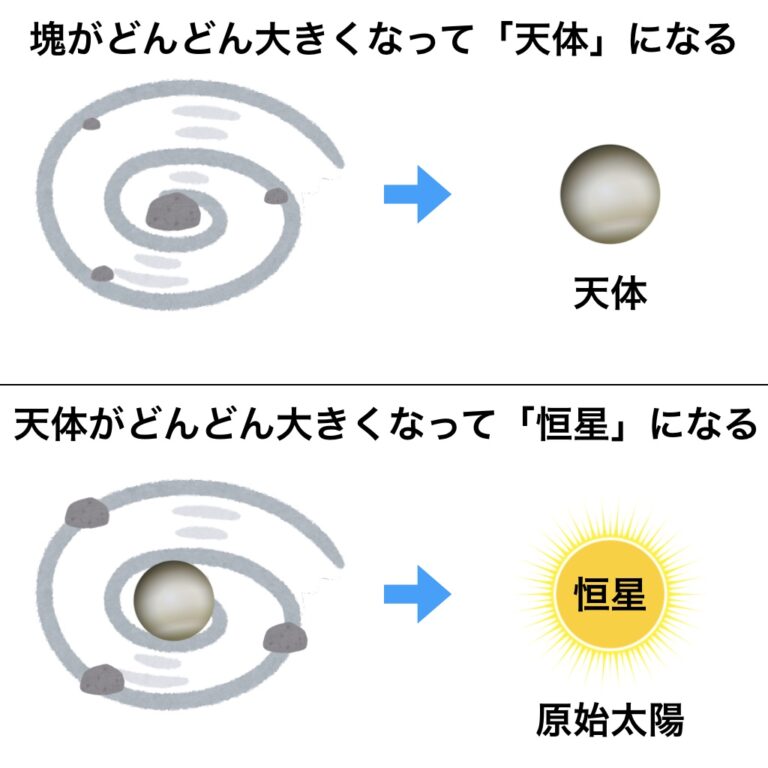

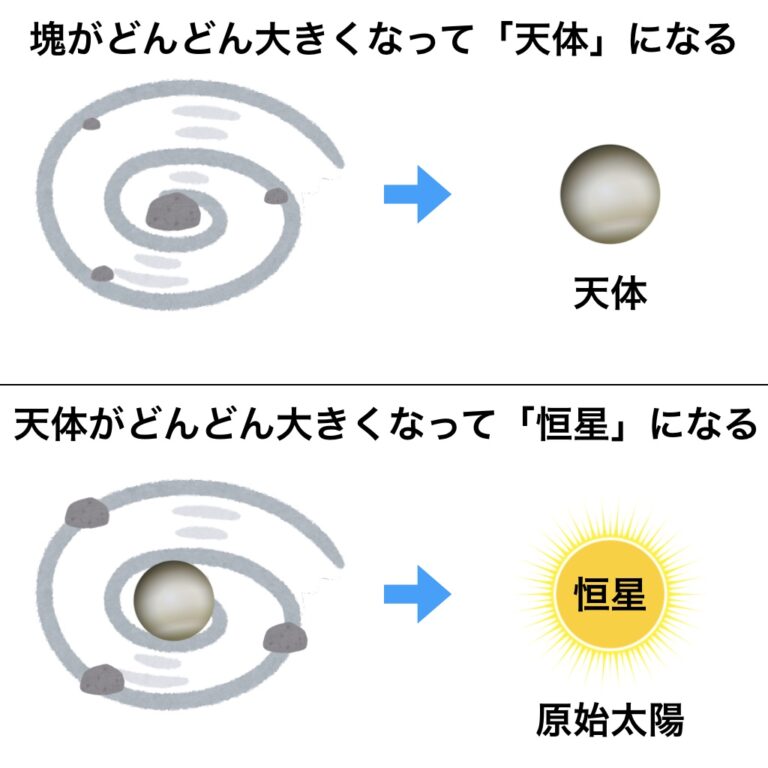

宇宙空間にはガスやチリが集まる分子雲があり、恒星や惑星、その他天体は分子雲から生まれます。

分子雲の密度の高い箇所でガスやチリが回転しながら中心に集まり、やがて大きな塊(天体)を作ります。

大きな塊(天体)は重力が強くなり、周辺のガスやチリをさらに吸収し続けてどんどん巨大化。

巨大化した天体は高圧力によって核融合反応が発生し、太陽(恒星)になったのです。

分子雲から形成された直後の太陽の事を「原始太陽」と呼びます。

その後、原始太陽の周りを回る小さな塊同士が衝突を繰り返すと「微惑星」が形成されます。

さらに、その微惑星同士も衝突を繰り返していった結果、地球を含めた惑星が形成されていきました。

未来の太陽

現在の太陽は約46億歳ですが、太陽はあと50〜70億年は輝き続けると考えられています。

太陽の未来&寿命

太陽は長い年月をかけて少しずつ膨張し、明るさも増していきます。

今から約6億年後は、地球上の海を全て蒸発させてしまうほど明るくなり、20億年後には1.2倍ほど明るくなります。

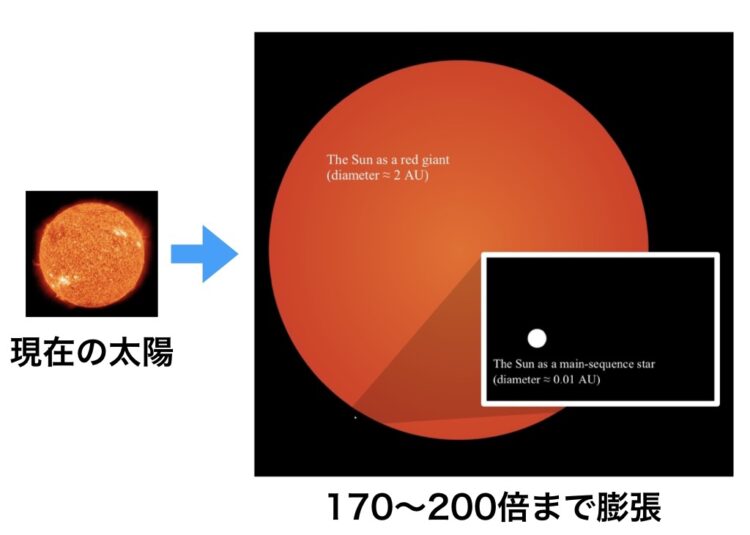

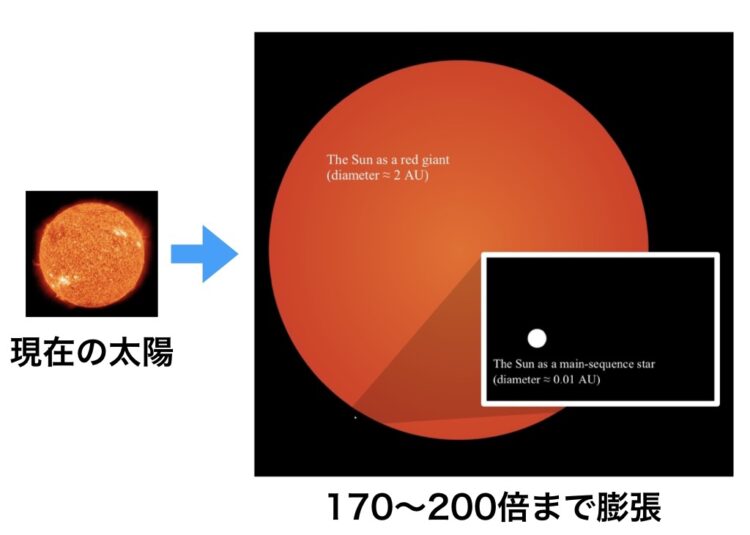

さらに、50〜60億年後になると現在の約170〜200倍までに膨張し「赤色巨星」となります。

↑こんな大きくなって、地球は大丈夫なんですか?

太陽に飲み込まれてしまう説もあれば、ギリギリ太陽に飲み込まれない説もあります。

80億年後になると、膨張した太陽が収縮を始めますが、再度膨張して現在の600倍の大きさになると考えられています。

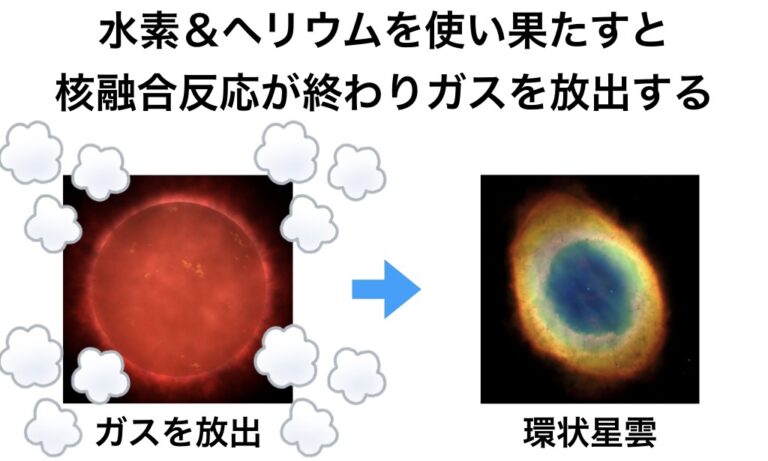

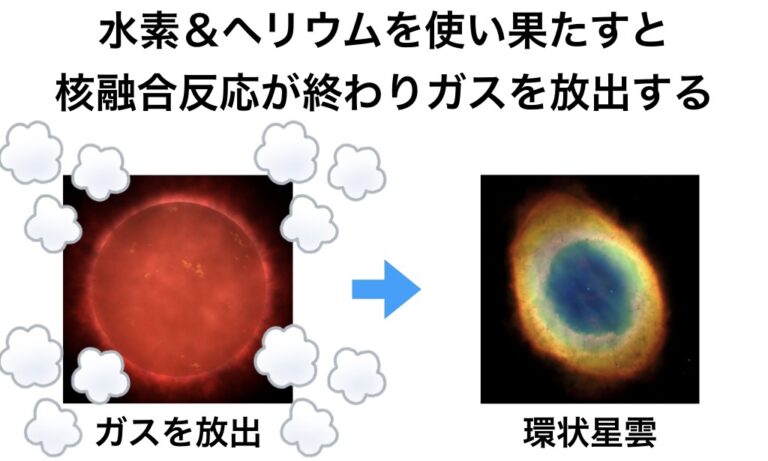

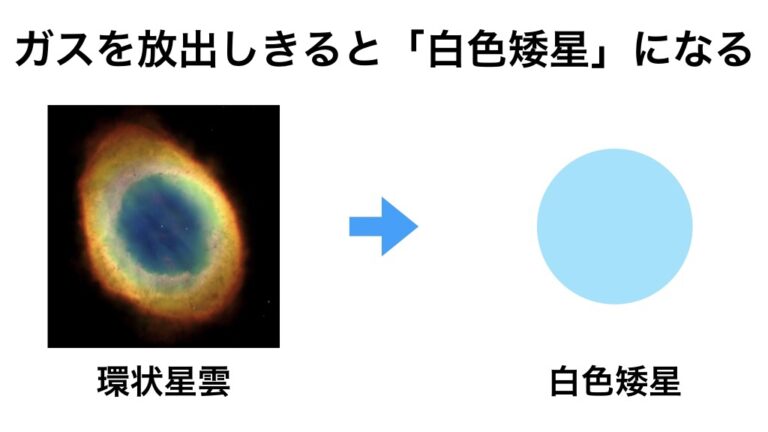

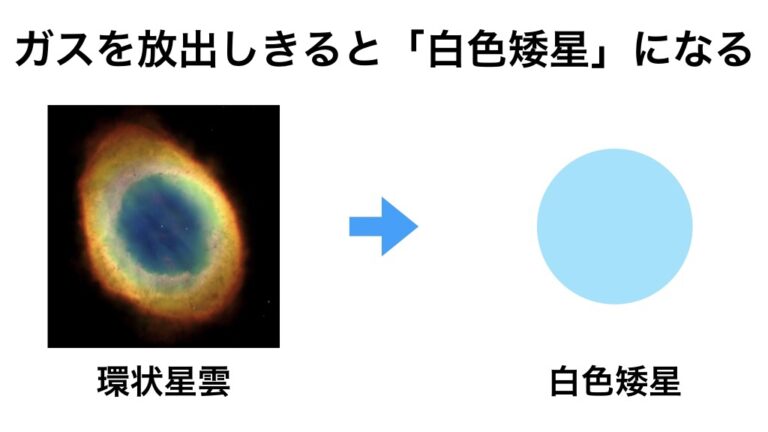

その後、収縮と膨張を繰り返しながらガスを放出し続けて「環状星雲」を形成します。

太陽の最後

環状星雲を形成してガスを全て放出すると「白色矮星」となり、恒星としての活動は終了します。

白色矮星はエネルギーを生み出していませんが、恒星時代の予熱によって約1,000億年は輝き続けると考えられています。

この「白色矮星」が太陽最後の姿と言えるでしょう。

太陽が人類に与える恩恵とは?

ここでは、太陽が地球上の生命に対してどんな恵みを与えているのか?詳しく解説します。

地球上の生命のエネルギー源

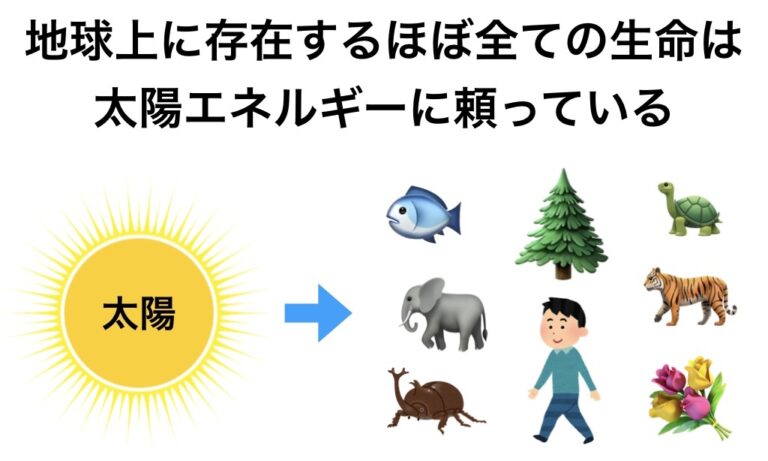

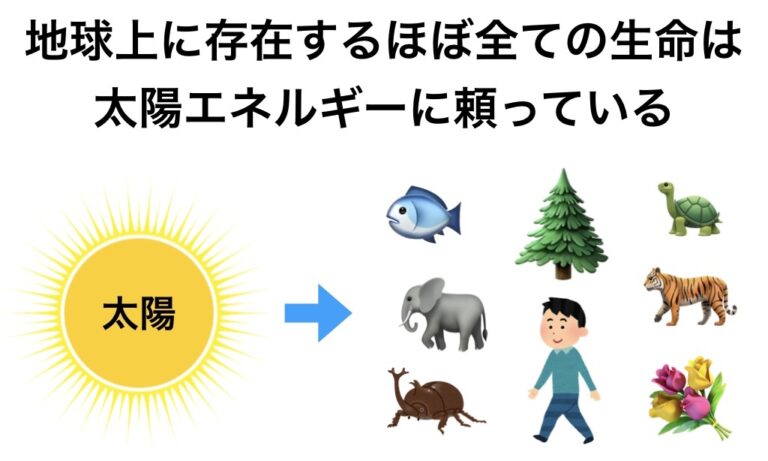

太陽光は、地球上に存在するほぼ全ての生物のエネルギー源となっています。

地球に生命が誕生した根源も太陽エネルギーであり、太陽が存在しなければが地球に生命は誕生しませんでした。

現在も、地球上に存在するほぼ全ての生物は、直接的にも間接的にも太陽エネルギーの恩恵を受けて生きているのです。

まさに、太陽は生命の母ですね!

その通り!太陽が消えてしまったら生物の多様性が崩壊し、人間も絶滅してしまうかもしれません。

ちなみに、地中深くに存在する一部のバクテリアは太陽が無くても生きていけます。

体内リズム&精神を安定させる

人間は太陽光を浴びる事で、精神を安定させる「セロトニン」が脳内で生成されます。

逆に、長時間日光を浴びないとセロトニンが生成されず、不安や緊張によって精神バランスが乱れやすくなります。

北欧など日照時間が極端に少ないor極夜の時期は、うつ病になる人が急増する事実があるほど。

人間にとって、太陽光は「水」や「食料」と同じぐらい大切だと思っています。

太陽光を浴びるのは、心の栄養補給みたいな感じですかね?

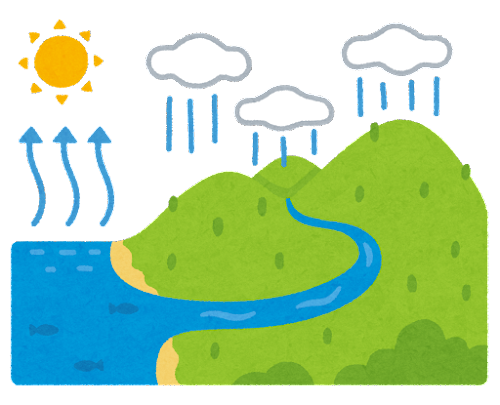

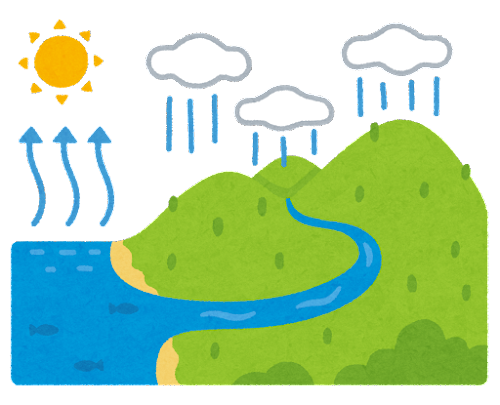

水循環を起こしている

水循環とは

- 太陽の熱で水が蒸発し「雲」が生成される

- 雲が重くなると地表に落ちて「雨」となる

- 雨が溜まって「海」を形成する

水循環が起きず一定の場所に留まり続けたら、その水はいずれ汚染されてしまいます。

汚染された水は人間が飲む事はできませんし、生物にとって有害な成分になってしまいます。

しかし、水が循環していれば、河川や海に綺麗な水を供給し続ける事ができるのです。

人間が安心して水を飲める&利用できる理由は、水が循環しているからなんですね。

絶えず循環する地球の水を「血液」とするならば、太陽は水循環を促す「地球の心臓」と言えるでしょう。

大気循環で温度差を無くしている

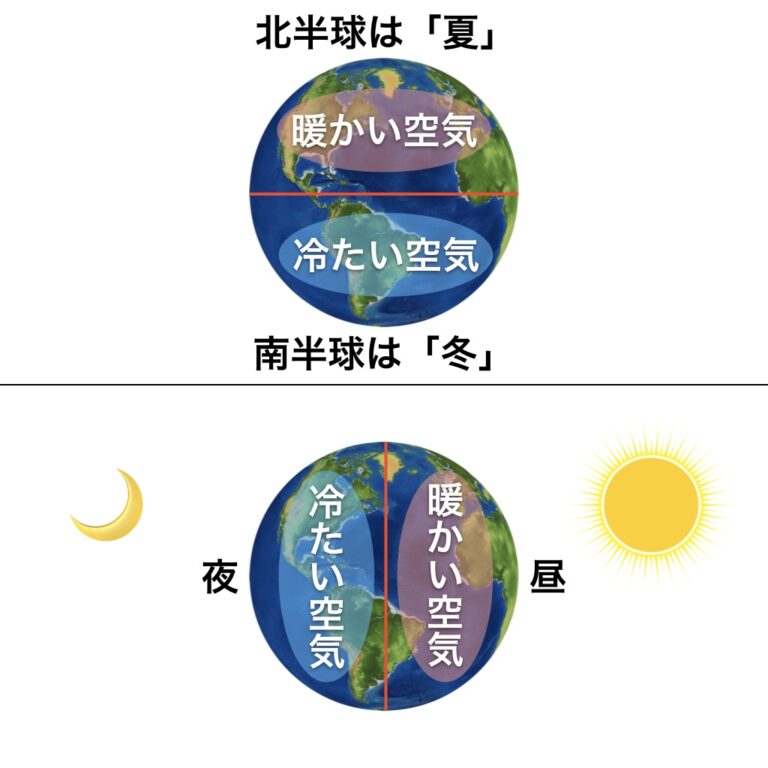

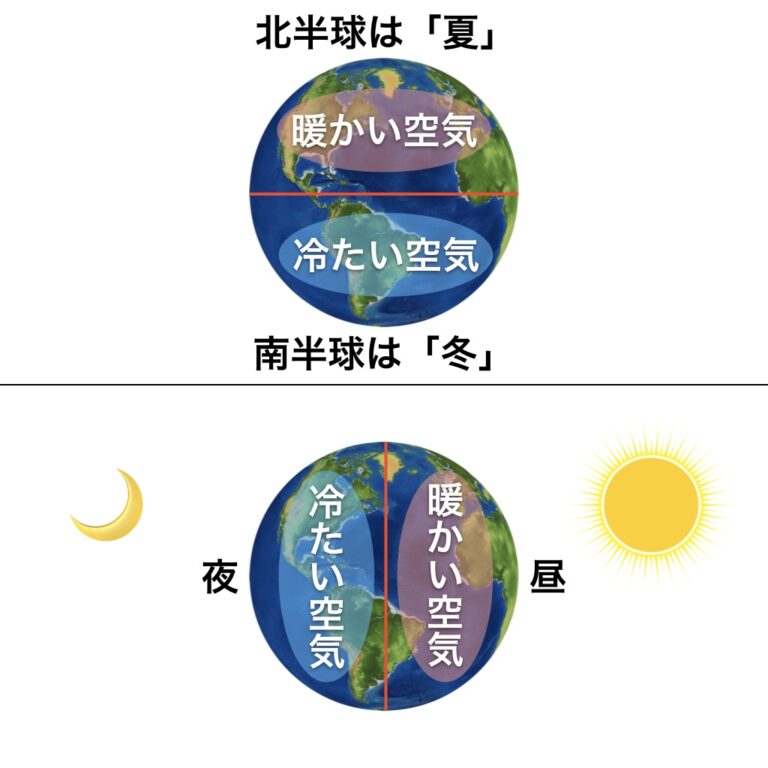

地域によって太陽光で温められる度合いが異なります。

太陽光が強くあたる地域の大気は暑くなり、弱く当たる地域の大気は寒くなるのですが、

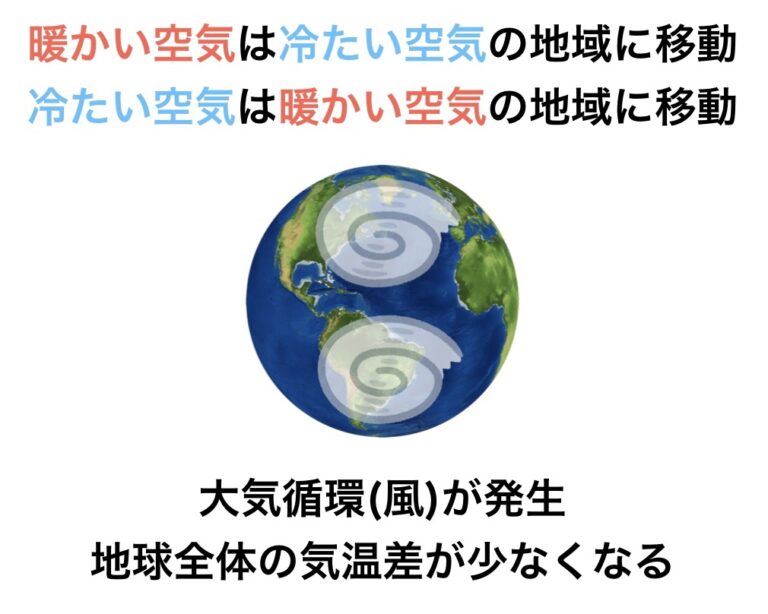

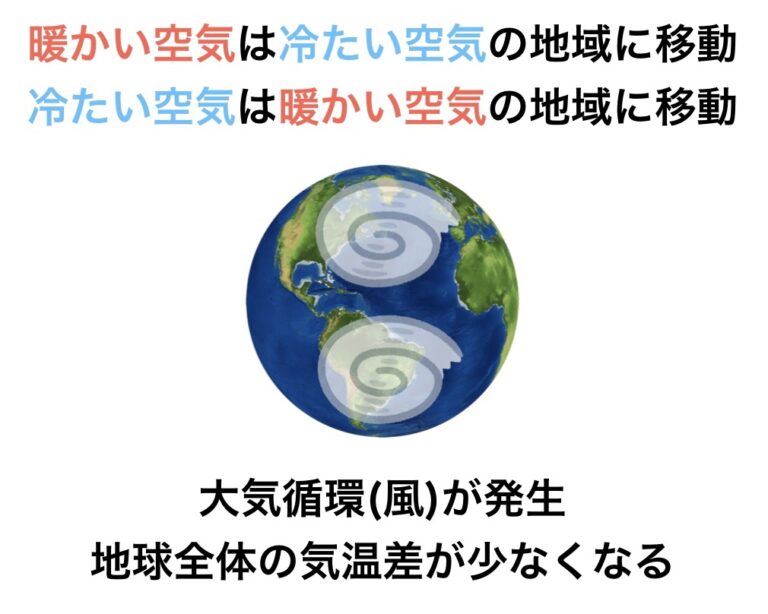

暖かい大気と寒い大気が入り乱れていると、お互いが混ざり合おうとします。

そして、暖かい風は寒い地域へ移動する、冷たい風は暖かい地域へ移動する、このサイクルが風となり大気循環を起こしているのです。

大気循環が発生すると、太陽光が当たらない夜の地域でも、太陽光に当たっている昼の地域から暖かい大気が運ばれるので、極端に温度が下がる事がないのです。

水だけでなく、大気の循環も生命にとって大切なんですね。

大気循環の無い「月」は、日向が100℃以上、日陰が−100℃以下と、温度差の激しい環境になっています。

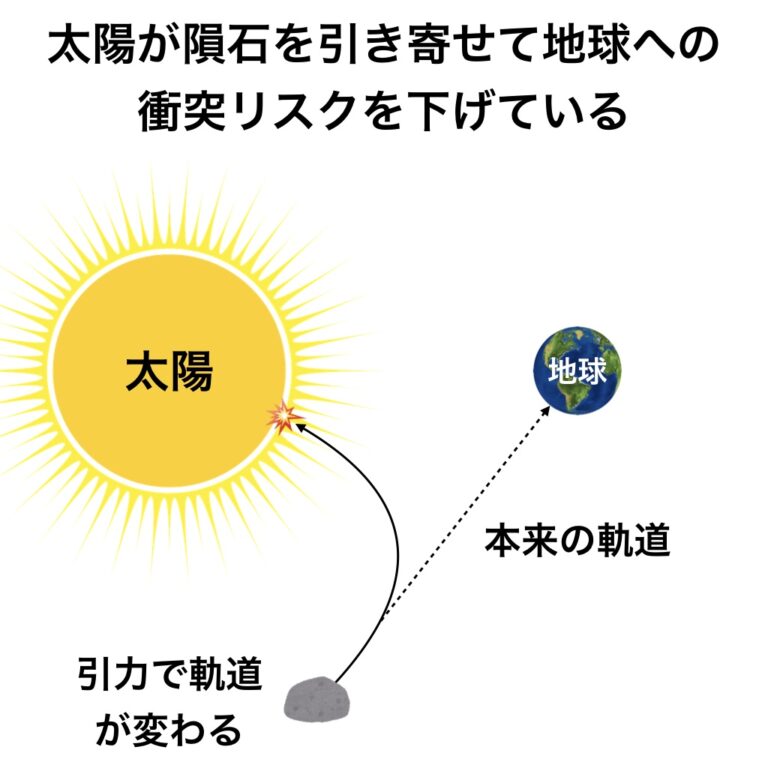

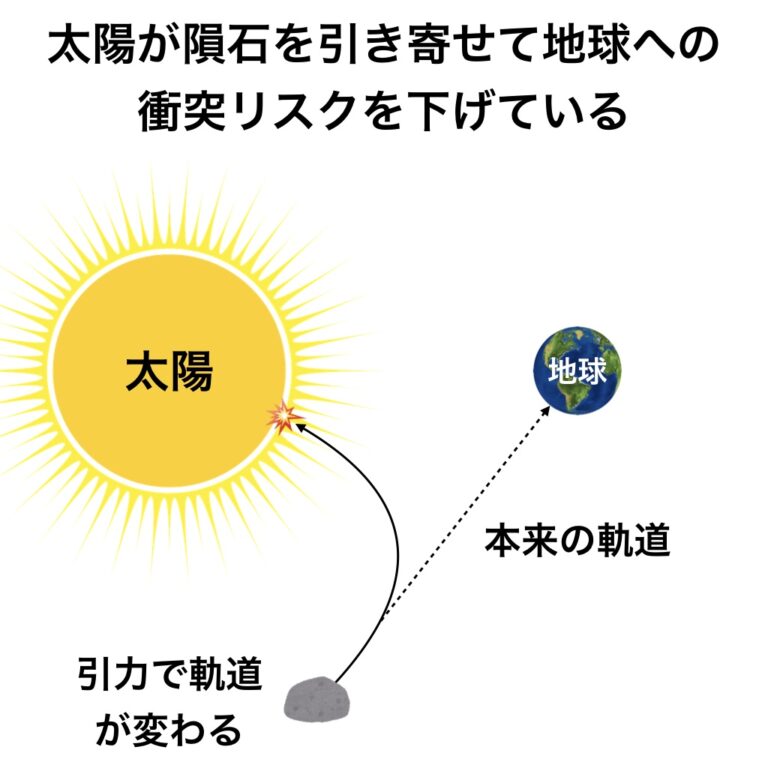

隕石の衝突を防いでいる

太陽は強い引力があるので、地球に接近した隕石を引き寄せて地球への衝突を防いでいます。

太陽を公転する木星や土星などの惑星も、隕石を引き寄せて、地球への衝突を防いでいます。

つまり、太陽が存在するだけで地球への隕石の衝突リスクを大幅に下げているのです。

ちなみに、太陽が無くなると地球に衝突する隕石は約100万倍増えてしまうかもしれません。

え!そんなに増えるんですか?

地球には年間約6,000個の隕石が衝突しているので、

6,000×100万=年間60億個もの隕石が地球に衝突してしまう事に…

可視光で「色」が認識できる

太陽からは「可視光」と呼ばれる光が届いています。

人間が物体の「色」を認識できる理由は「可視光」があってこそです。

可視光が届かなければ、色が認識できない完全なる暗闇の世界になってしまいます。

記事の文章を読める&イラストを理解できるのは「可視光」のおかげなんですね。

その通りです。

オーロラを見る事ができる

極地域を中心に見れるオーロラの発生源は太陽が大きく関係しています。

太陽は太陽風と呼ばれるガスを放出していますが、地球はプラジマシートによって太陽風を防いでいます。

しかし、極地域には磁場の隙間があり、磁場の隙間から入り込んだ太陽風のプラズマが地球の大気とぶつかります。

大気がぶつかったプラズマは光を発し「オーロラ」になる訳です。

太陽から放出される太陽風があるからこそオーロラが見れるのです。

あと、オーロラを色として認識できるのは可視光のおかげですよね。

まとめ

太陽を詳しく知ると、本当に大切な存在と言う事がよく分かりました。

太陽は、人間を含め、地球上の生命の母と言って良いほど大切かつ偉大な存在である事を覚えてほしいです!

しかし、太陽は人間に「脅威」を与える時もあります。

その1つが「太陽フレア」

詳しく知りたい方は以下の記事をご覧下さい。