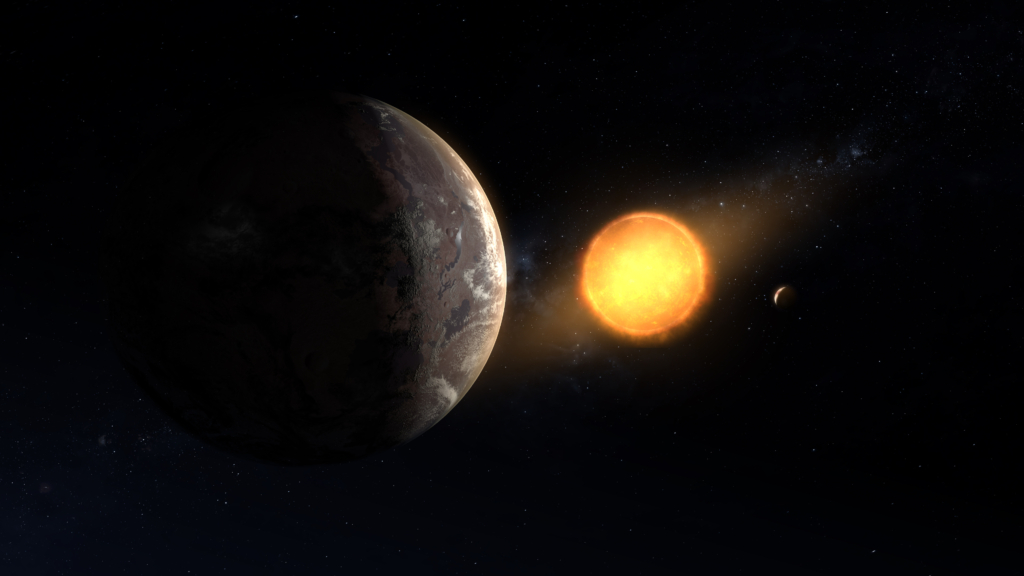

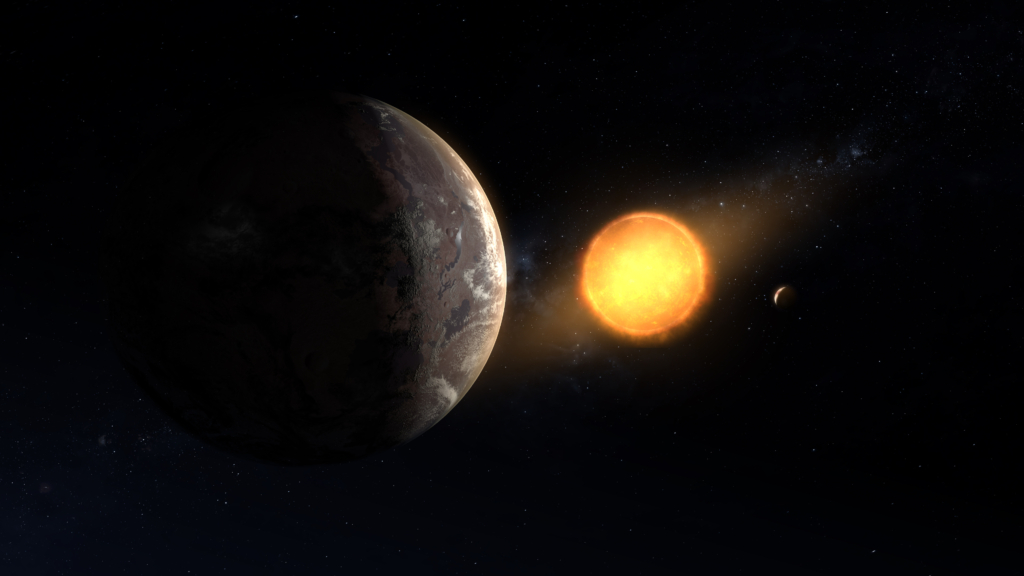

2020年に発見された「ケプラー1649c」は地球そっくりの系外惑星と言われています。

もし、地球とよく似た環境であれば、人類の移住先候補と呼ばれるほど。

では、ケプラー1649cはどんな惑星なのか?

人間が住める環境なのか?

生命は存在するのか?

パラバース博士

パラバース博士今回は、系外惑星「ケプラー1649c」の特徴を詳しく解説します。

「ケプラー1649c」の特徴を解説

ケプラー1649cは太陽望遠鏡「ケプラー」によって発見された、太陽系外惑星の1つです。

主星であるケプラー1649の周りを公転しています。

硬い表面が存在する岩石惑星(地球型惑星)だと考えられています。

太陽望遠鏡「ケプラー」は、9年半の観測で2,662個の惑星を発見しましたが、中でもケプラー1649cは地球によく似た惑星だったので大きな注目を集めることになります。

なるほど。どんな所が地球に似ているんですか?

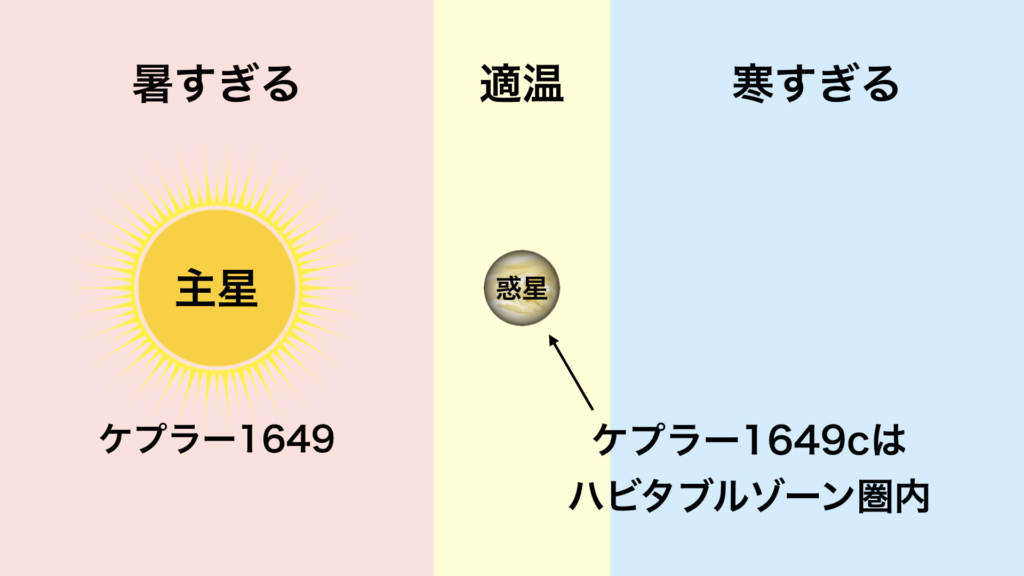

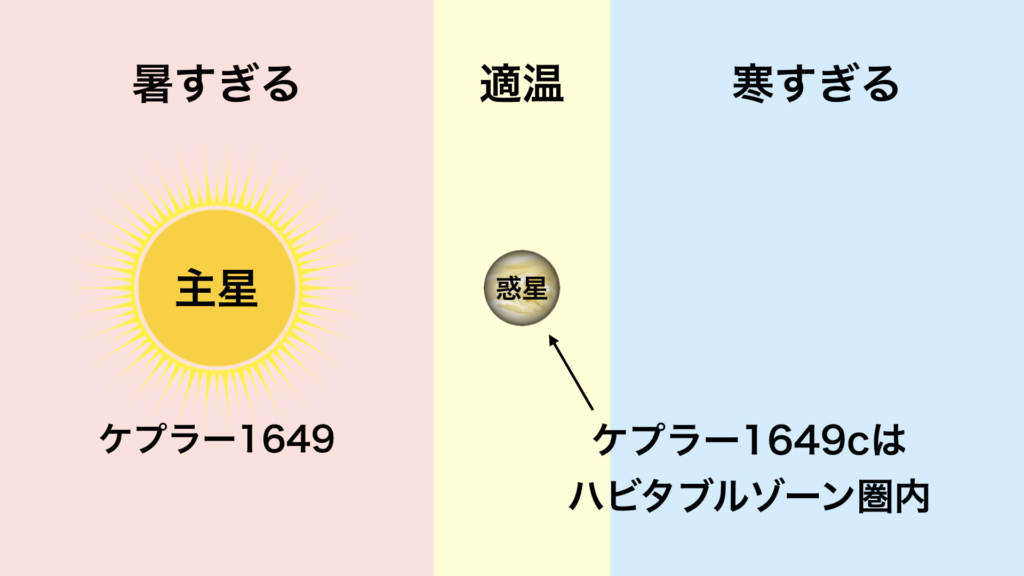

ハビタブルゾーンの惑星

ケプラー1649cは地球と同じハビタブルゾーン圏内なので、水が液体で存在できる可能性が高いです。

ハビタブルゾーンとは?

主星(恒星)から一定の距離があり、暑すぎない、寒すぎない、ちょうど良い領域をハビタブルゾーンと呼びます。

ハビタブルゾーンにある惑星は、水が蒸発しない、凍らない、液体状で存在できます。

ケプラー1649cが主星から受ける光量は、地球の75%前後と考えられています。

もし、地表に液体の水が沢山あれば、広大な海洋を形成している可能性があるのです。

もし、液体の海や湖があれば生命がいるかもしれませんね。

その通りです!

大きさ&質量&重力

| 地球 | ケプラー1649c | |

| 直径 | 約12,742 km | 約13,521 km |

| 質量 | 5.9742 × 1024 kg | 地球に近い? |

| 重力 | 9.807 m/s² | 地球に近い? |

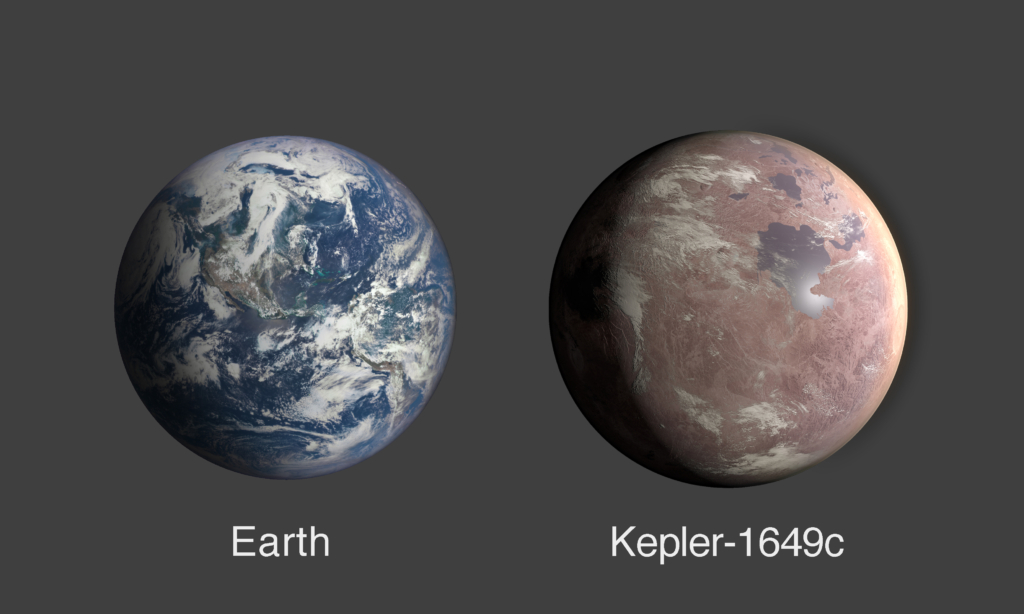

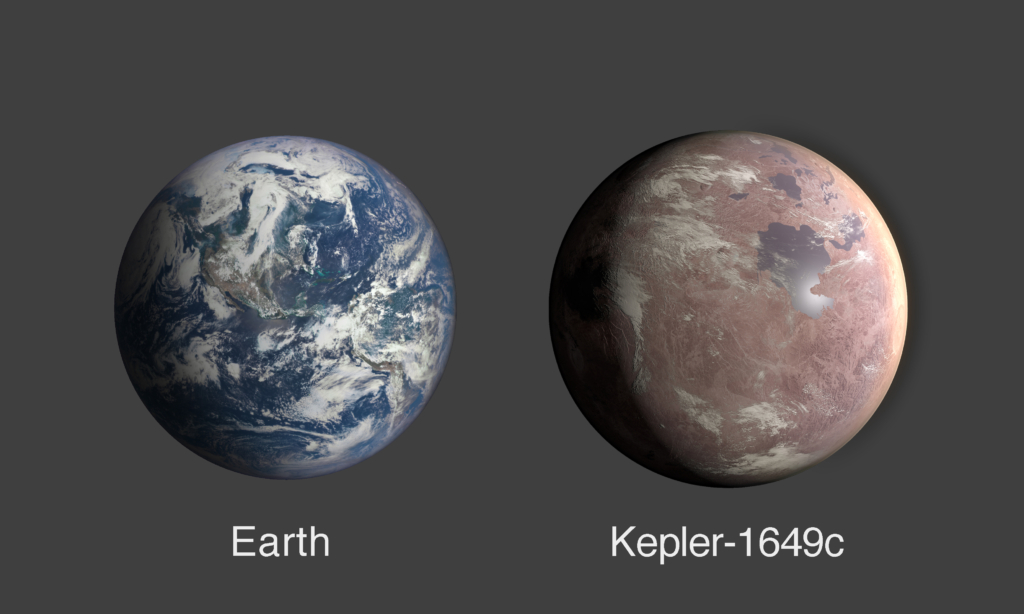

ケプラー1649cは、大きさ&質量も地球そっくりです。

直径は地球の1.06倍

ケプラー1649cの直径は地球の1.06倍(約779km大きい)大きい程度なので、大きさは地球そっくりなのです。

惑星の大きさは、重力&質量と大きく関係しているので、重力&質量も地球によく似ている可能性があるのです。

もし、地球と同等の重力&質量があれば、大気を維持するのに十分な惑星と言えます。

温度&表面の様子

| 表面温度 | |

| ケプラー1649c | −39℃? |

| 地球 | 15℃ |

主星との距離から計算したケプラー1649cの表面温度は−39℃ではないかと考えられています。

−39℃ってすごく寒くないですか?

そのままでは極寒の世界ですが、温室効果ガスがあれば話は別です。

温室効果ガスとは?

大気や水蒸気は保温効果が高く、恒星からの熱エネルギーを閉じ込めてくれる効果があります。

地球には潤沢な大気と水蒸気があるので、惑星全体で保温効果が働き昼夜での温度差がほとんどないのです。

ちなみに、地球に大気や水が無かった場合の表面温度は-18.7℃とかなり寒くなってしまいます。

つまり、ケプラー1649cに大気や水蒸気が沢山あれば、地表は暖かい環境になっている可能性があるのです。

ただ、ケプラー1649cに大気や水蒸気が潤沢に存在するのか?詳しい事は分かっていません。

自転周期&公転周期

| 自転周期 | 公転周期 | |

| ケプラー1649c | 不明 | 約19.5日 |

| 地球 | 24時間 | 365日 |

公転周期が19.5日って地球と比べるとすごく早いですね!

ケプラー1649cは主星から距離が近いので、公転周期も早くなるのです。

主星までの距離

| 主星 | 主星までの距離 | |

| ケプラー1649c | ケプラー1649 | 約971万 km |

| 地球 | 太陽 | 約1億4960万 km |

地球と比べると、ケプラー1649cは主星のすぐ近くを公転している事が分かります。

そんな近くを公転しているのに、ケプラー1649cは暑くならないんですか?

主星のケプラー1649は、太陽に比べて小さな恒星なのでケプラー1649cが受ける熱エネルギーも小さいのです。

主星の特徴

| ケプラー1649 | 太陽 | |

| 恒星の区分 | 赤色矮性 | G型主系列星 |

| 表面温度 | 約3,100℃ | 約5,800℃ |

| 直径 | 約32万 km | 約139万2,000 km |

| 質量 | 太陽の19.8% | 1 |

| 光度 | − | 1 |

| 可視光線の量 | − | 1 |

なるほど、同じ恒星でも大きさや規模が全然違うんですね?

赤色矮性(せきしょくわいせい)は恒星の中でも最小の部類に入るのです。

赤色矮星(せきしょくわいせい)とは

恒星の中でも特に直径が小さく、低温の恒星の事を赤色矮星と呼びます。

銀河系に存在する恒星の約75%は赤色矮性と考えられているので、ケプラー1649cはごく一般的な恒星なのです。

ちなみに、G型主系列星に分類される太陽は、銀河系の中でも上位10%に入るほど巨大な恒星です。

ケプラー1649が小さいのではなく、太陽が大きいって事ですね?

ケプラー1649cに生命はいるのか?

実は、ケプラー1649cは「ある理由」で生命に適さない環境かもしれないのです。

「ある理由」ってなんですか?

恒星風の影響で大気や水が無いかも?

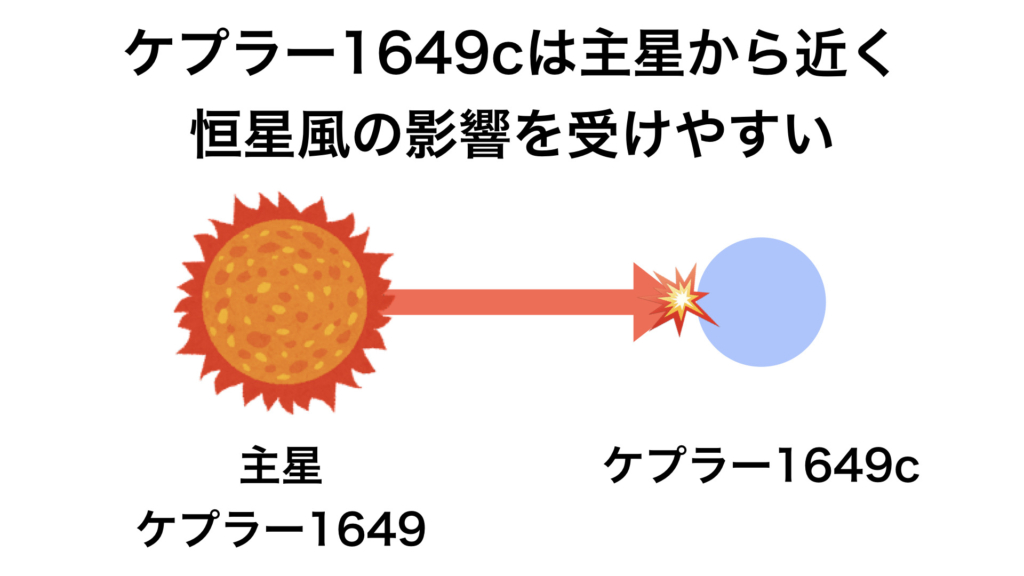

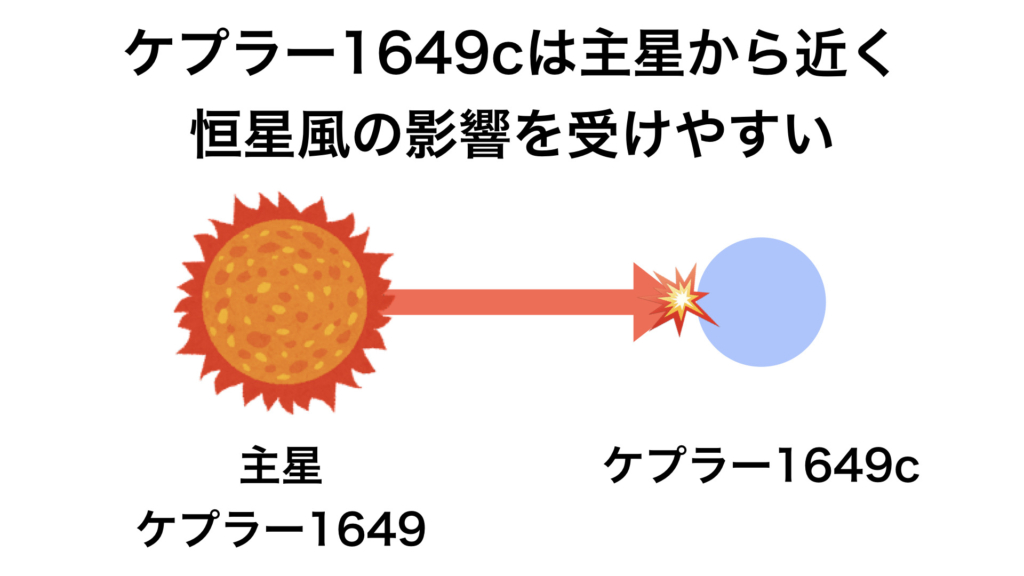

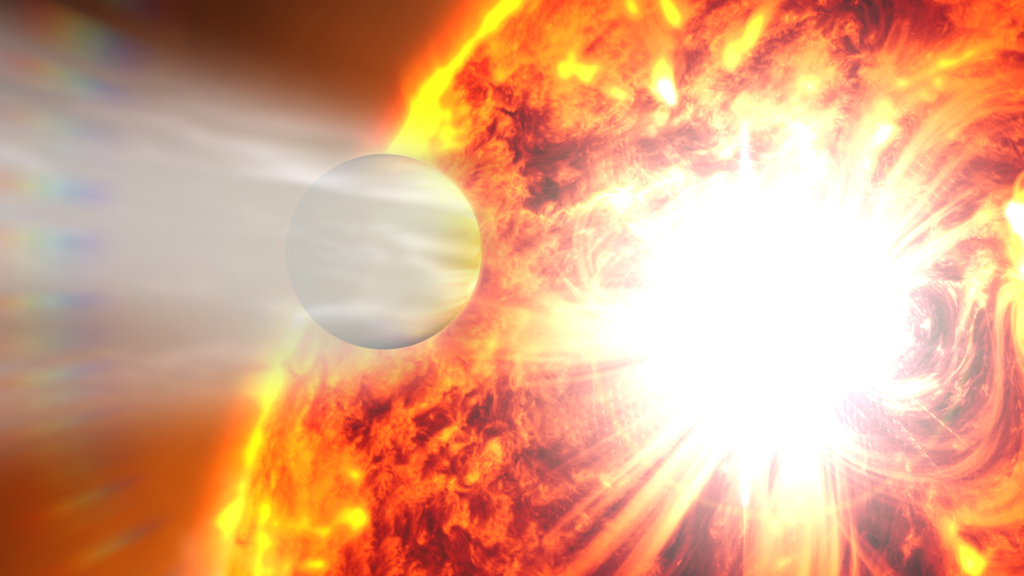

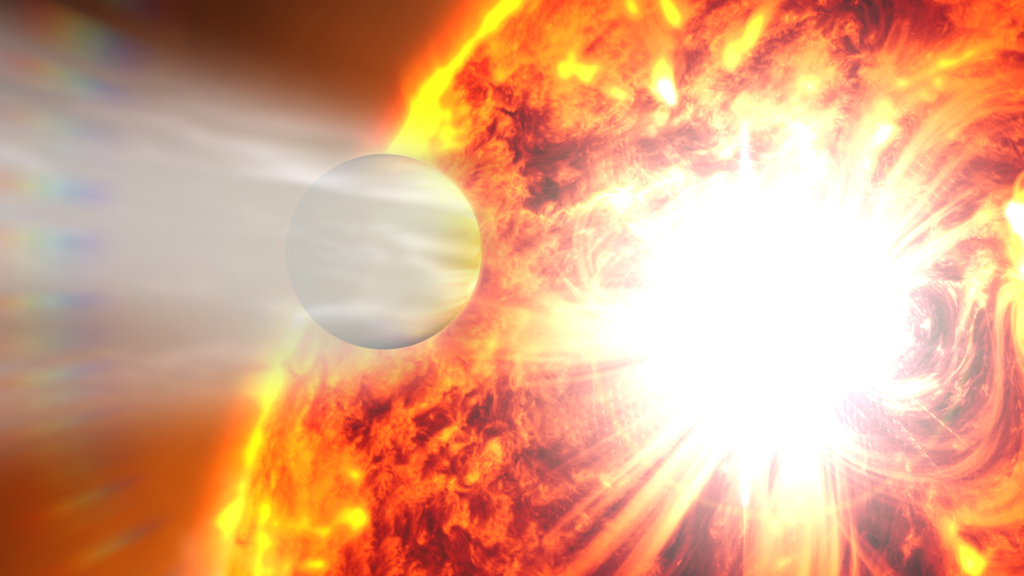

ケプラー1649cは主星から近すぎるが故に「恒星風」の影響を受けやすいと考えられています。

恒星風(こうせいふう)とは

恒星から噴き出すガスの流れを「恒星風」と呼びます。

(太陽だと太陽風と呼ばれる)

恒星風の威力は猛烈で、近隣の惑星&衛星にも影響を及ぼします。

つまり、ケプラー1649cは主星から距離が近いから、恒星風に巻き込まれやすいって事ですね?

その通り!ケプラー1649cは主星から約971万 kmしか離れていないので、恒星風で受ける被害は大きいと思われます。

ケプラー1649cが恒星風で受ける被害とは?

- 大気が剥ぎ取られる

- 水が宇宙空間に放出する

- 地表が放射線で汚染される

など

どれも、生命には不都合な事ばかりですね💦

ケプラー1649cは主星から近すぎるが故に、表面は地獄のような環境が広がっている可能性もあるのです。

さらに、主星から近すぎる事でもう1つ不都合な事があります。

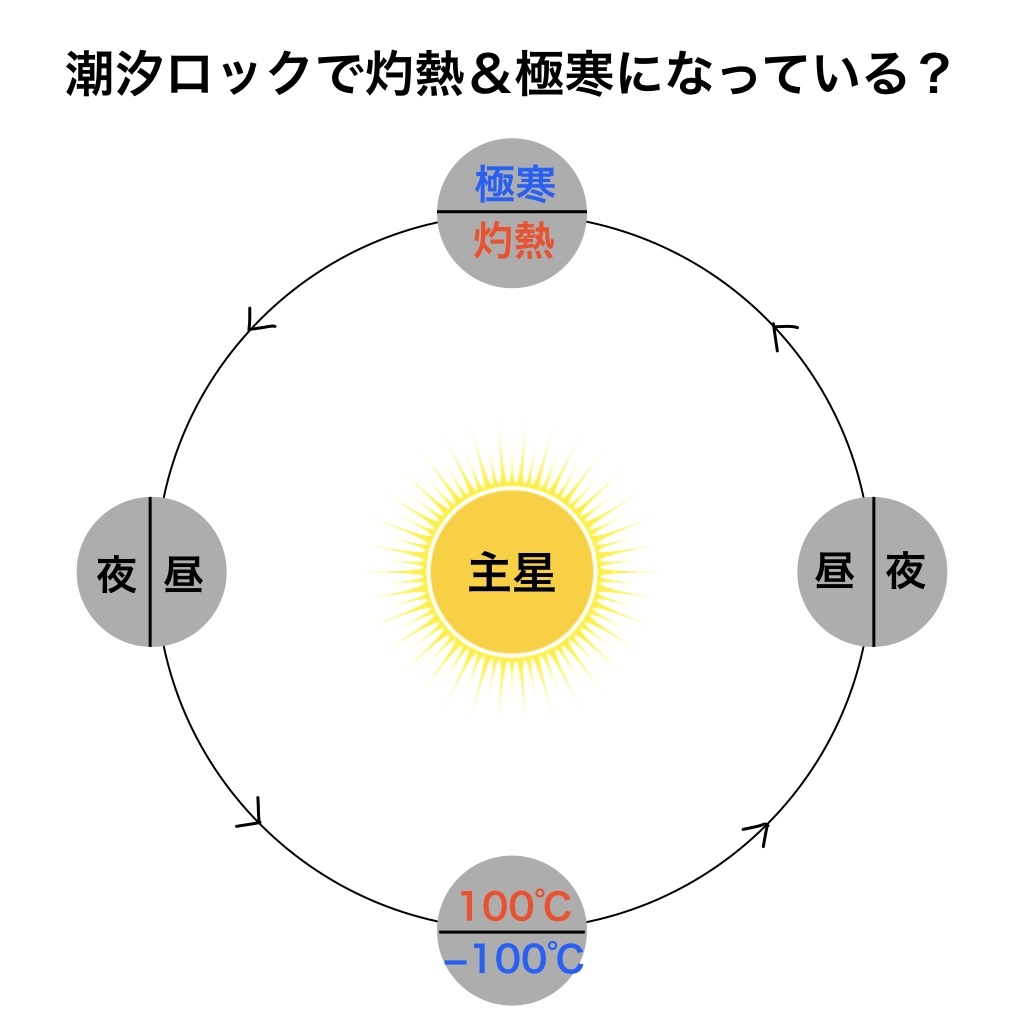

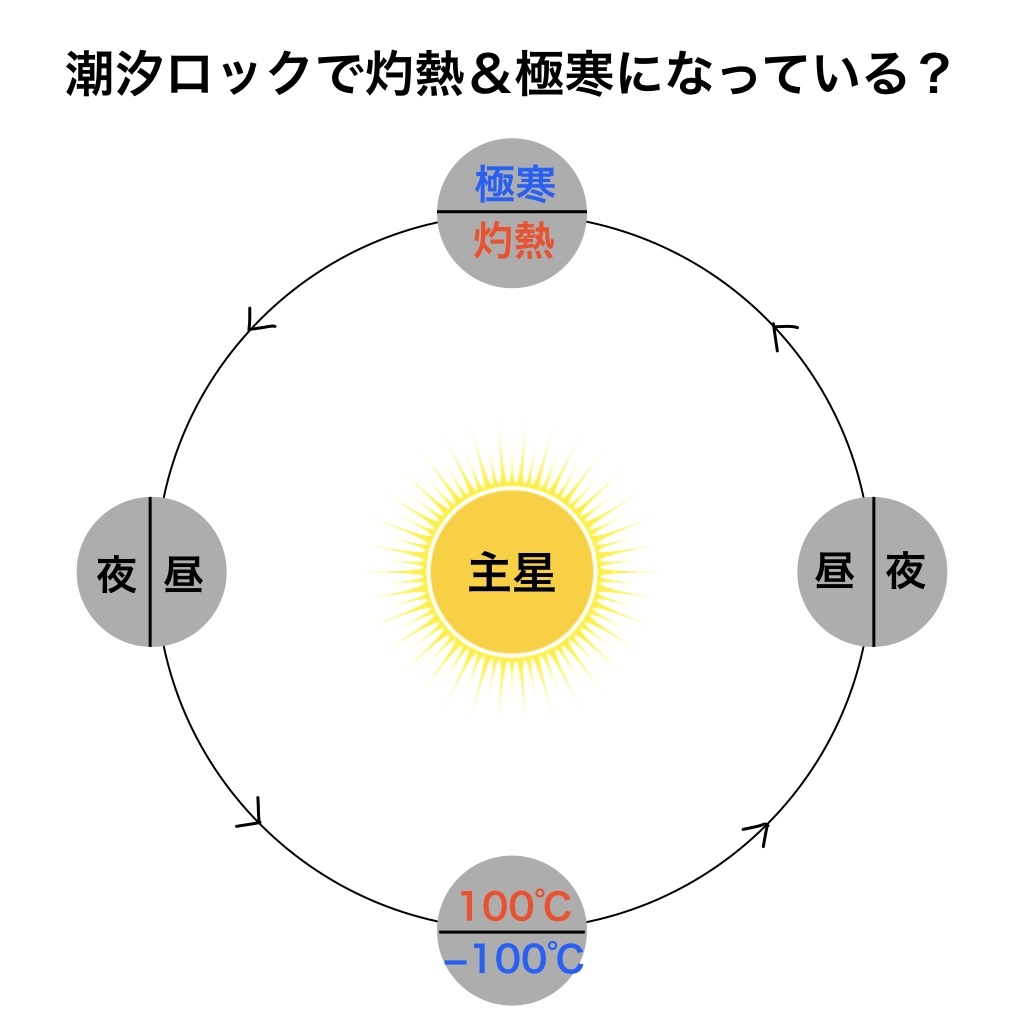

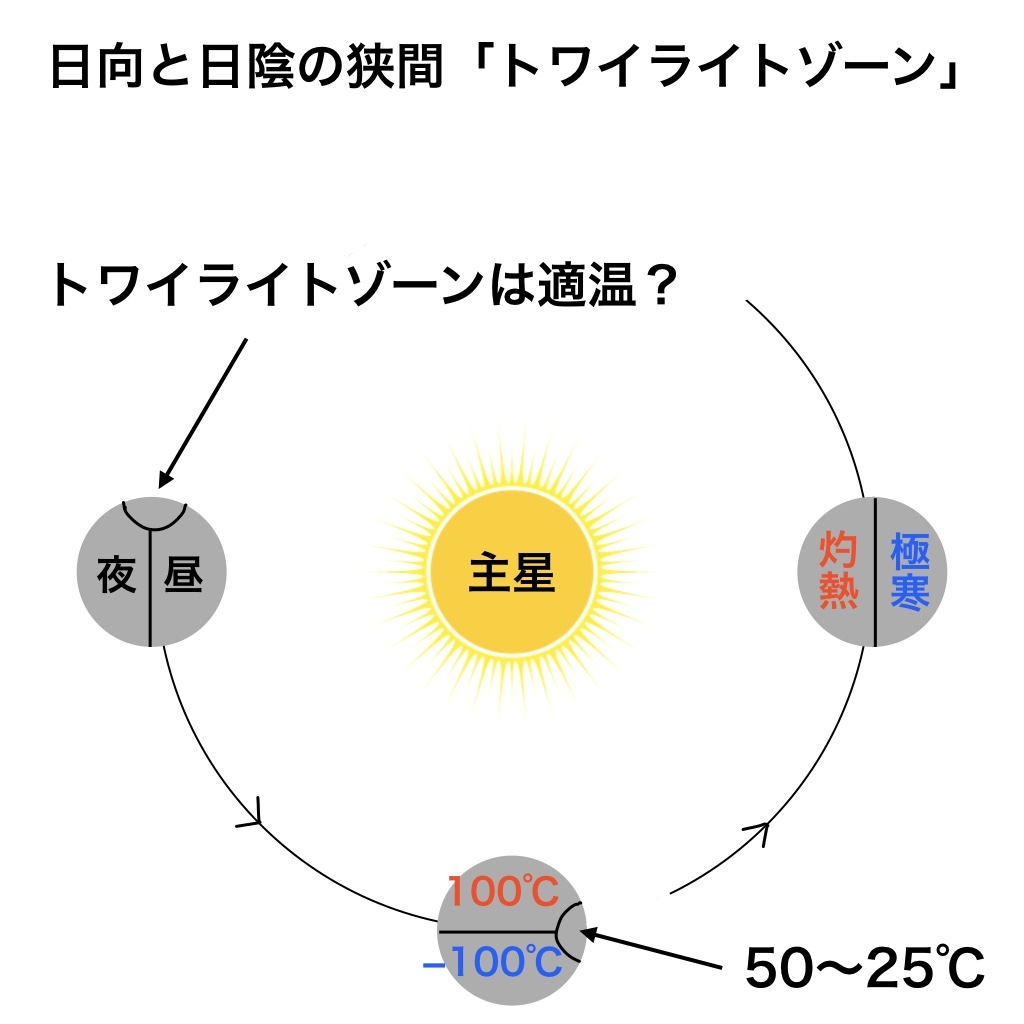

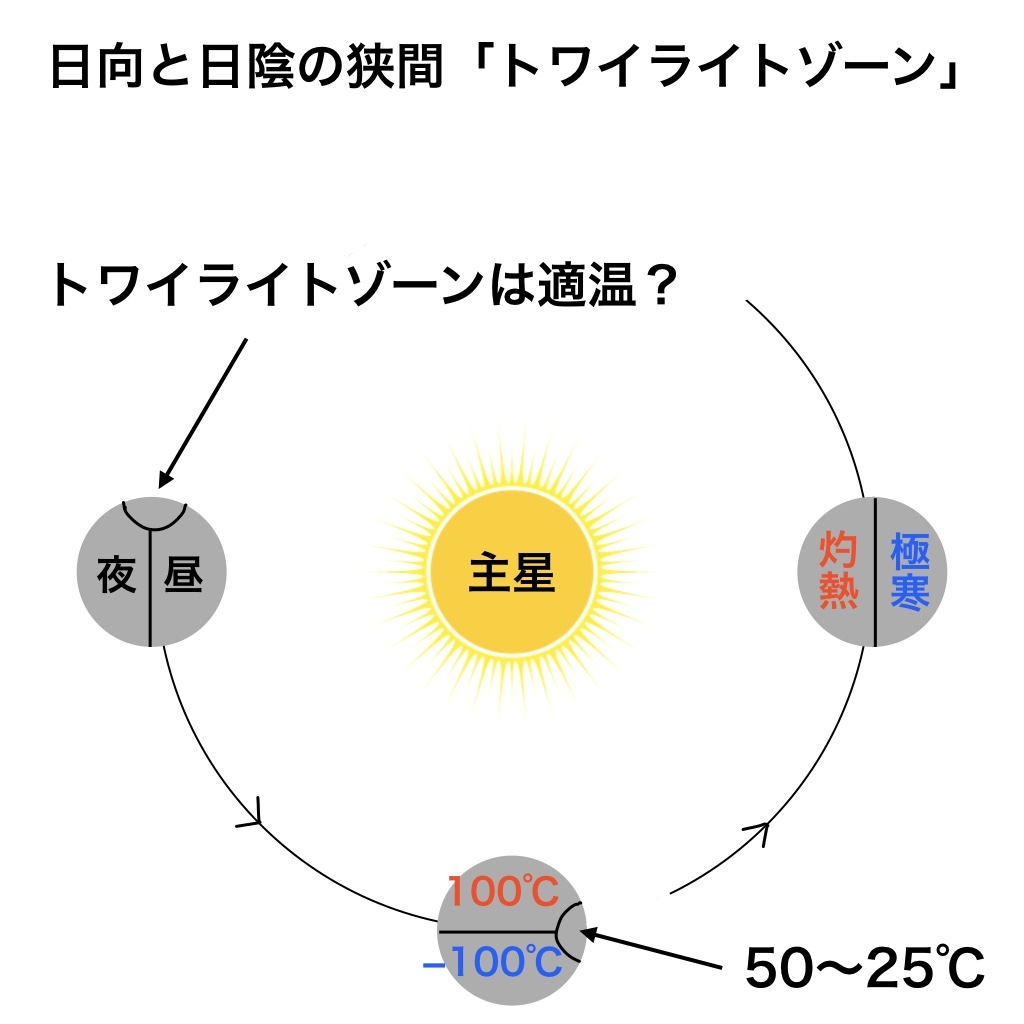

潮汐固定で灼熱&極寒の世界?

片面は永遠の昼間?

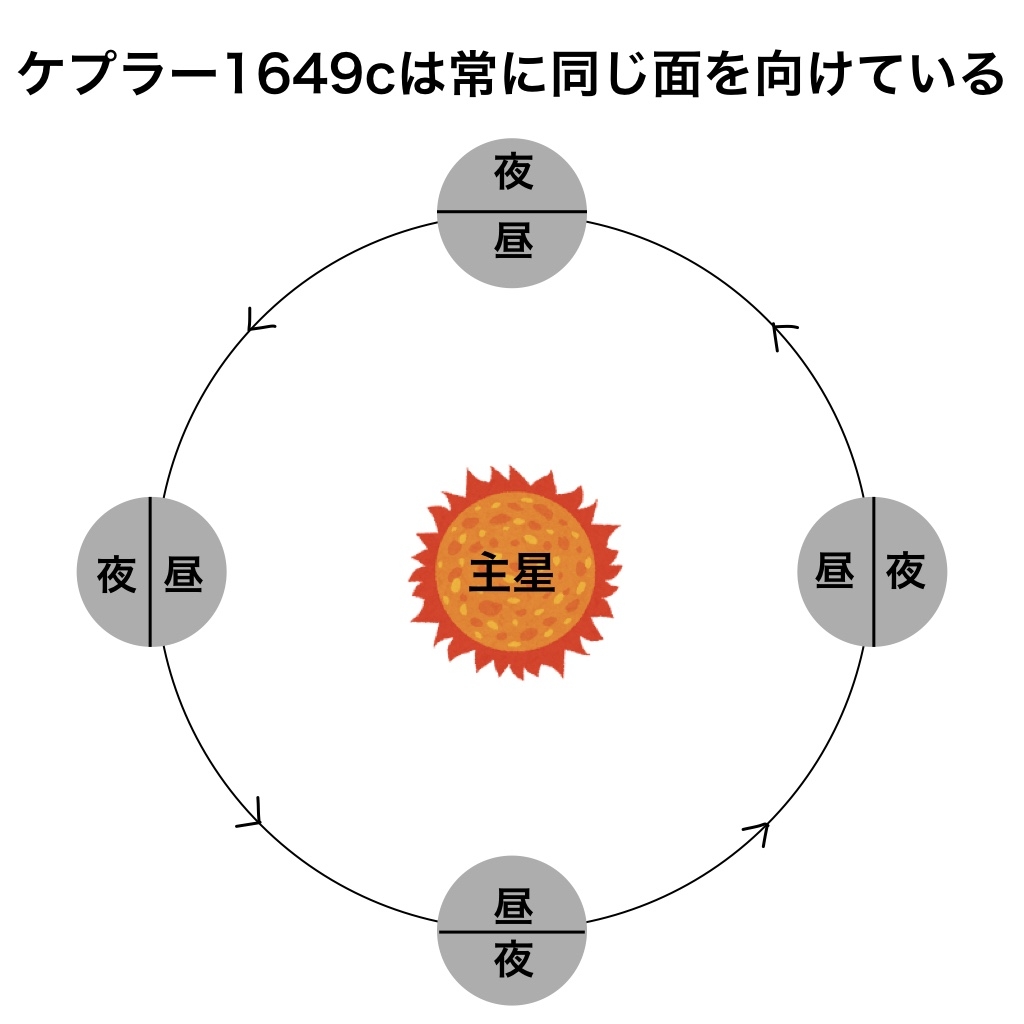

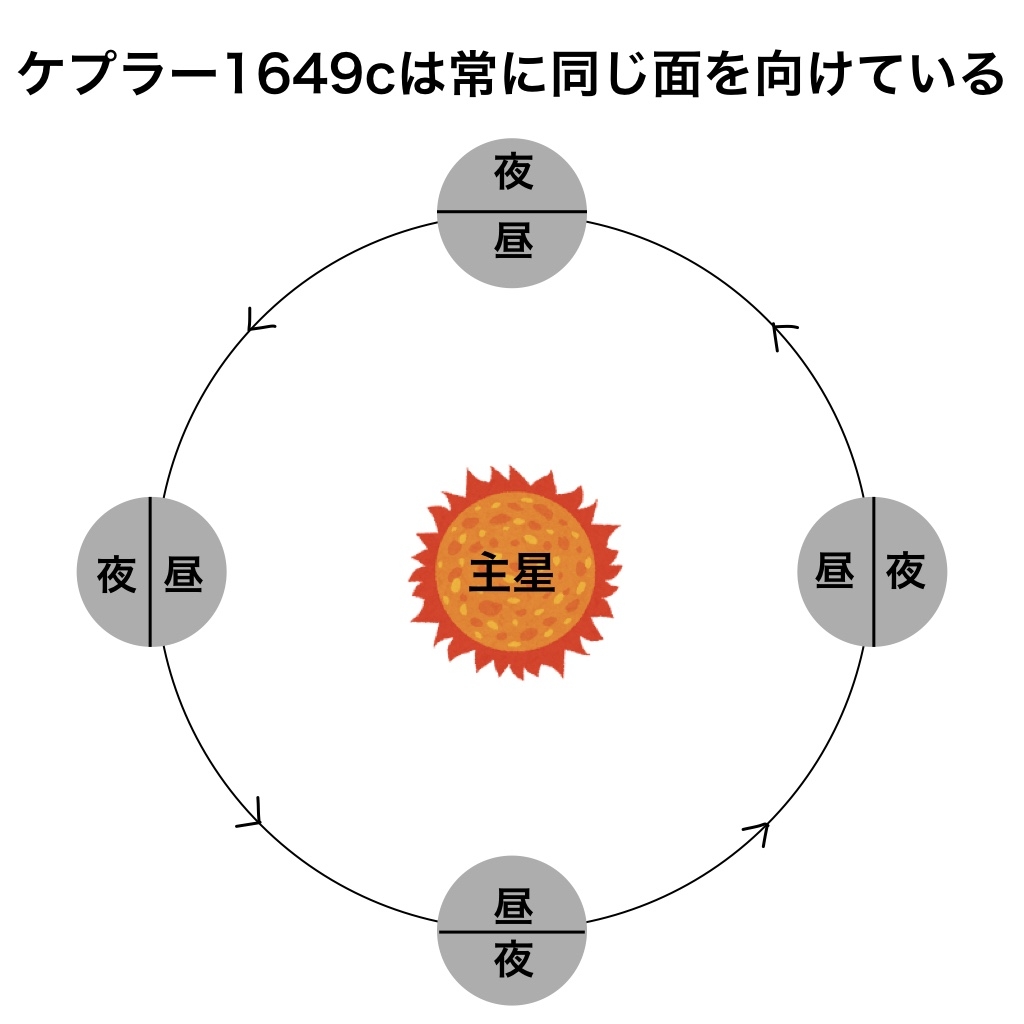

先述の様にケプラー1649cは主星から近い位置で公転しているため、主星の重力の影響を受けやすいと言われています。

主星からの重力を強く受ける事で「潮汐固定」が発生し、惑星が常に同じ面を向けて公転している可能性があるのです。

潮汐固定とは?

主星を公転する天体が主星の重力の影響を強く受けると、公転する天体が常に同じ面を向けて回転する現象を「潮汐固定」と呼びます。

潮汐固定が発生している身近な例では、地球と月の関係があります。

永遠の日向は灼熱地獄?

主星のケプラー1649に対して、惑星のケプラー1649cが常に同じ面を向けていると、片面は永遠の日向になっている事になります。

そうなると、常に熱されている日向の部分は灼熱地獄になっている可能性があるのです。

日向は灼熱、日陰は極寒だとすると、ケプラー1649cはとても生命が住める環境でない可能性があります。

残念です💦

トワイライトゾーンなら快適?

トワイライトゾーンであれば、太陽光が弱く、恒星風の脅威も少ないので生命が住める環境になっているかもしれません。

トワイライトゾーンとは?

地球で例えると、太陽が顔を出す直前&日が沈んだ瞬間の時刻です。

太陽がギリギリ当たらないけど太陽エネルギーが届いているので、ある程度明るくそして暖かい。

ケプラー1649cもギリギリ日が刺していないトワイライトゾーンであれば、暑すぎない&寒すぎない温度になっているかもしれません。

また、トライライトゾーンは恒星風の脅威も少なめです。

ケプラー1649cに生命が育む&人間が住むのならば、トライライトゾーンが有望と言えます。

ちょっと範囲は狭いけど、希望もあるんですね!

ケプラー1649cに人類は移住できる?

結論、ケプラー1649cはまだ未知の部分が多く、現段階で人類が移住できるか見当がつかない状態です。

確かに、分かってる事が少ないですよね?

また、人類が住める環境だったとしても距離的な問題もでてきます。

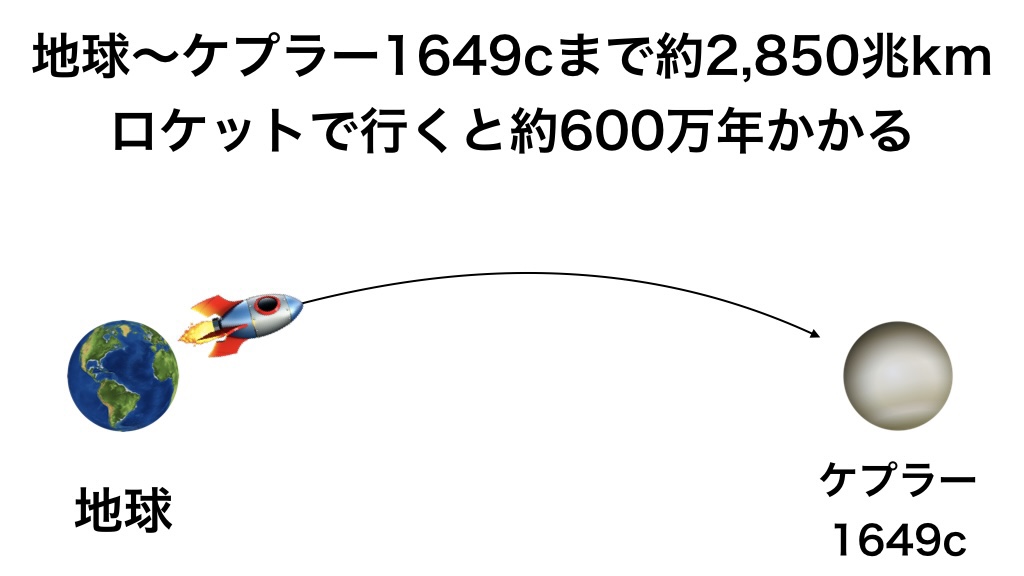

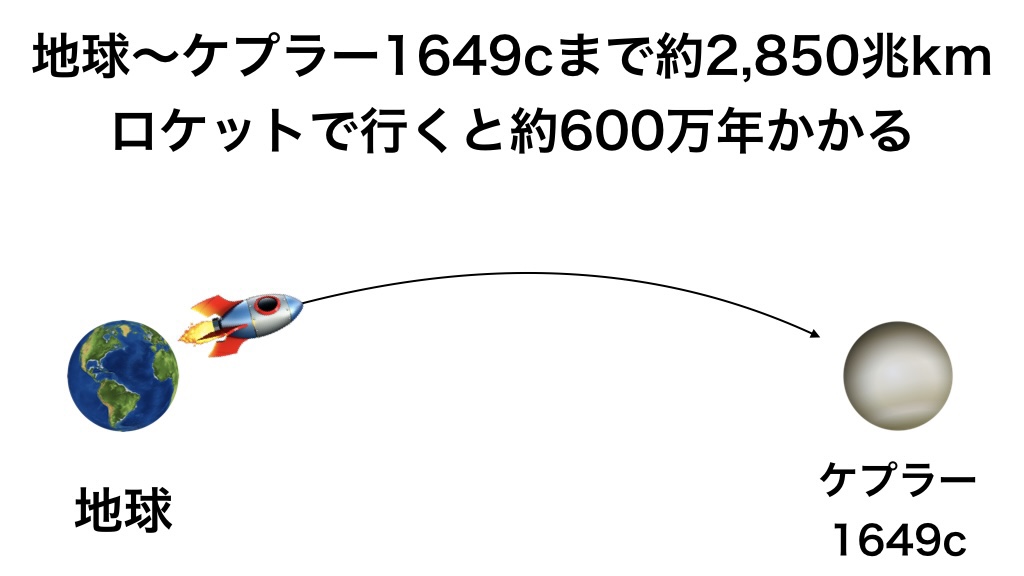

地球からの距離は「300光年」

地球からの300光年遠くに位置する

ケプラー1649cは、はくちょう座の方向に約300光年も離れた位置に存在します。

300光年をkmで換算すると約2,850兆kmに及びます。

もし、現代のロケットで300光年先を目指すと600万年もかかるため、距離的に移動する手段がないのです。

ロケットで600万年って💦人類が移住できる日は来るのでしょうか?

もし、ケプラー1649cに移住する際は、光速を超えるロケットを開発するか?ワープを駆使して移動する手段を得るなどの必要があります。

もちろん、光速を超えるロケットもワープ技術もできる気配すらありません。

地球類似性指標は「0.92」

| 地球 | 1 |

| ティーガーデン星b | 0.93 |

| ケプラー1649c | 0.92 |

| TRAPPIST-1d | 0.89 |

| プロキシマ・ケンタウリb | 0.87 |

| ケプラー452b | 0.83 |

| グリーゼ667Cc | 0.78 |

| 火星 | 0.70 |

地球類似性指標

大きさ&質量、成分など地球との共通点の多さを表す指標の事を「地球類似性指標」と呼びます。

数値が「1」に近いほど地球と共通点が多いです。

ただ、人類の居住性(住みやすさ)や生命存在は指標になっていないので、数値が1に近くても人類が住みやすいとは限りません。

まとめ

はるか遠くに位置するケプラーケプラー1649cですが、地球と共通点が多く注目を集めている系外惑星です。

生命存在も期待がかかりますが、知的生命が育んでいる環境かもしれません。

ケプラー1649cはまだ分からない事が沢山あるため、今後の調査で新たな発見があるかもしれません。

ケプラー1649cの新しい情報も楽しみにしてます!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 楽園か?地獄か?ケプラー1649cに人類は住める?生命は存在するのか?移住先候補の地球そっくり惑星! 2020年に発見された「ケプラー1649c」は地球そっくりの系 […]