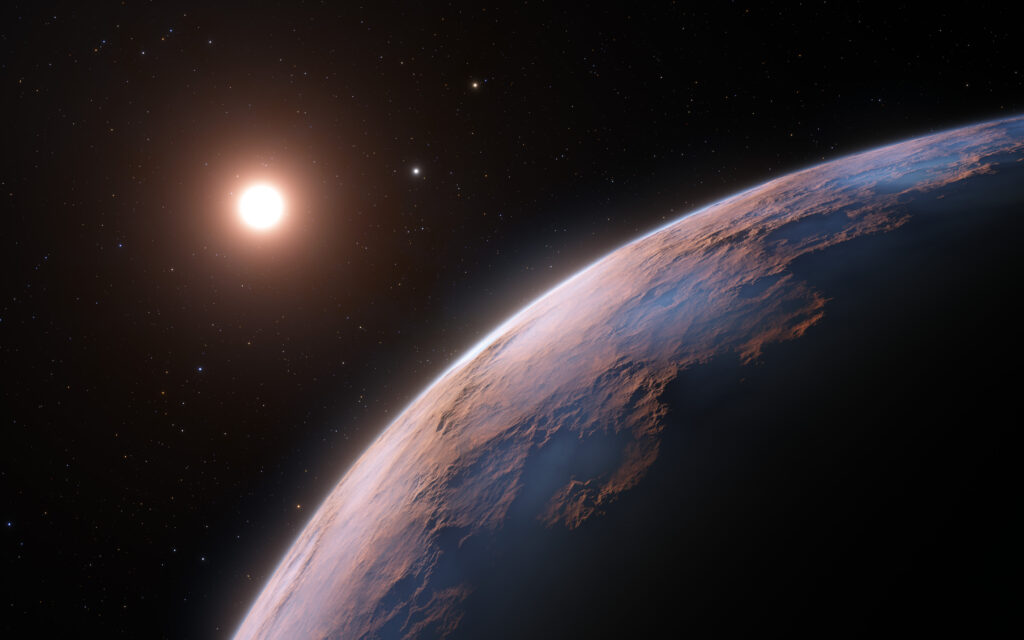

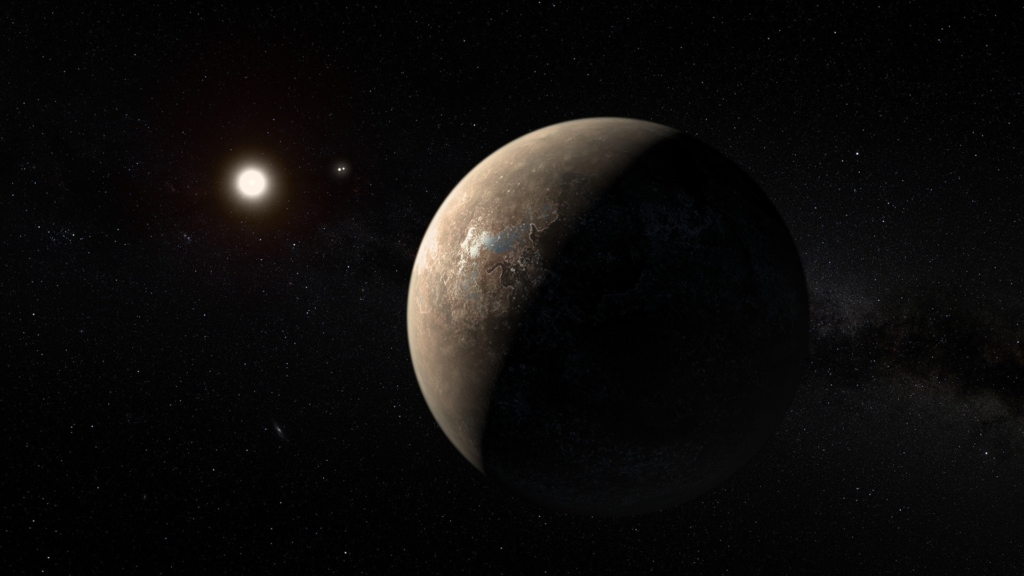

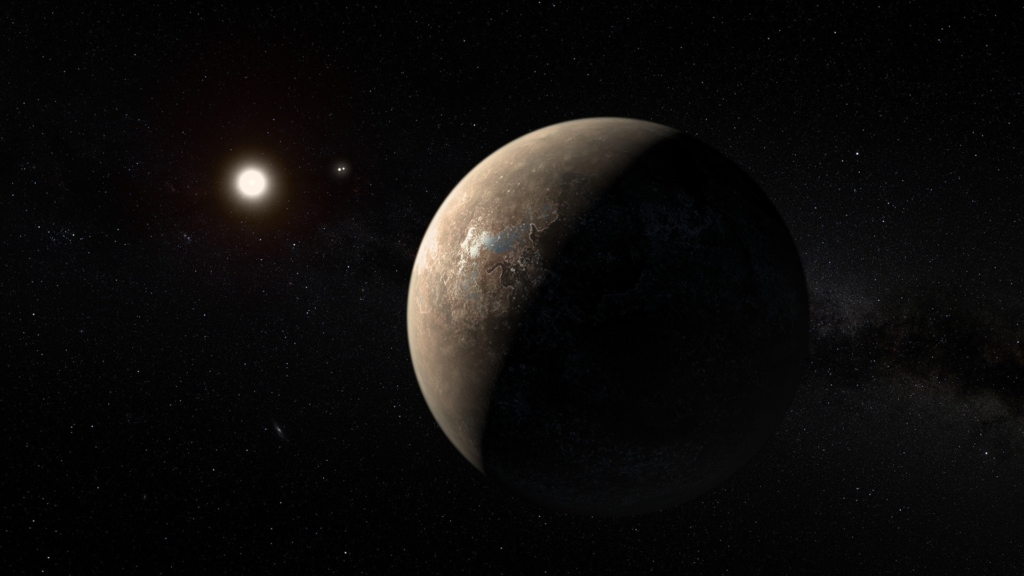

地球外惑星の1つ「プロキシマ・ケンタウリb」

プロキシマ・ケンタウリbは地球によく似た惑星で、水や大気が存在するかもしれないのです。

距離の近さもあって、人類の移住先候補と言われるほど。

では、プロキシマ・ケンタウリbとはどんな惑星なのか?

どんな環境なのか?

生命は存在するのか?

パラバース博士

パラバース博士今回は、プロキシマ・ケンタウリbの特徴を詳しく解説します。

プロキシマ・ケンタウリbとは?

| プロキシマb | 地球 | |

| 直径 | 約13,266 km | 約12,742 km |

| 質量 | 約74垓3,000京トン 地球の約1.29倍 | 約59垓7.000京トン |

| 自転周期 | 不明 | 24時間 |

| 公転周期 | 約11.2日(地球時間) | 365日 |

| 主星までの距離 | 約795万 km | 約1億4,960万 km |

プロキシマ・ケンタウリb (通称:プロキシマb )は、2016年8月24日に発見された太陽系外惑星で、プロキシマ・ケンタウリの周り公転しています。

硬い表面がある岩石惑星(地球型惑星)と考えられています。

地球からの距離は4.3光年(39.7兆km)と、地球から最も近くにある太陽系外惑星でもあります。

主星のプロキシマ・ケンタウリからちょうど良い位置(ハビタブルゾーン)を公転しています。

ハビタブルゾーン圏内なので、生命存在の可能性があるほか、人類の移住先候補でもあるのです。

後ほど解説しますが生命は未発見です。

地球類似性指標は「0.87」

| 地球 | 1 |

| プロキシマ・ケンタウリb | 0.87 |

| ティーガーデンb | 0.93 |

| ケプラー1649c | 0.92 |

| TRAPPIST-1d | 0.89 |

| ケプラー452b | 0.83 |

| グリーゼ667Cc | 0.78 |

| 火星 | 0.70 |

地球との共通点を表す地球類似性指標は「0.87」です。

「地球類似性指標」とは?

大きさ&質量、成分など地球との共通点の多さを表す指標の事を「地球類似性指標」と呼びます。

数値が「1」に近いほど地球に類似しているとされます。

人類の居住性(住みやすさ)や生命存在とはあまり関係のない数値です。

温度&表面の様子

表面温度

表面温度は234 K (−39℃)と、やや低温の環境だと思われます。

しかし、二酸化炭素、水蒸気などの温室効果ガスがあれば、表面温度も高くなっている可能性があります。

地球に大気が存在しない場合、平均温度は−18℃と言われていますが、大気が沢山あるので平均温度が15℃まで上がっているのです。

昼でも暗い

主星から受ける可視光線は、地球の約2%しかありません。

そのため、プロキシマ・ケンタウリbの地表は、昼間でも薄暗い環境になっていると考えられます。

可視光線とは

人間の目で観測できる波長の光のことを指します。

地球に住む人間は、太陽からの可視光線によって、物の「色」を認識することができるのです。

プロキシマbは主星の近くを公転しているのに、なぜ地表は低温&薄暗い環境なんですか?

それは、主星「プロキシマ・ケンタウリ」が太陽よりずっと小さな恒星だからです。

主星の特徴

| プロキシマ・ケンタウリ | 太陽 | |

| 表面温度 | 約3,000℃ | 約5,800℃ |

| 直径 | 約19万8,000 km | 約139万2,000 km |

| 質量 | 太陽の12.3% | 1 |

| 光度 | 太陽の0.17% | 1 |

| 可視光線の量 | 太陽の0.0056% | 1 |

| その他 | 恒星風が発生しやすい(閃光星) | 恒星風(太陽風)が発生しずらい |

同じ恒星でもここまで規模が違うんですね!

プロキシマ・ケンタウリは「赤色矮性」なので、太陽と比べると小さく感じてしまいます。

「赤色矮性」とは?

主系列星の中で最小サイズ、低温な恒星のことを「赤色矮星」と呼びます。

「矮=小さい」を意味し、低温のため赤く見えることからこの名が付けられました。

銀河系内の恒星の4分の3は赤色矮星と考えられているので、最も一般的な恒星とも言えるのです。

ちなみに、太陽は「G型主系列星」と呼ばれ、銀河系の中では上位10%に入るほど直径&質量が大きな恒星なのです。

太陽ってとても大きな恒星だったんですね。

プロキシマbに生命はいる?

プロキシマ・ケンタウリbに生命がいるかどうか不明です。

プロキシマ・ケンタウリbは太陽系外にあるので、調査が難しく表面の様子などは分かっていません。

現状分かっている事は、大きさ&質量や恒星からの距離(ハビタブルゾーン)などです。

プロキシマ・ケンタウリbの生命の壁

近年の研究で、プロキシマ・ケンタウリbは生命にとって厳しい環境であると考えられているのです。

それはなぜですか?

まず、主星から距離が近すぎること。そして主星の性質が大きく関係しています。

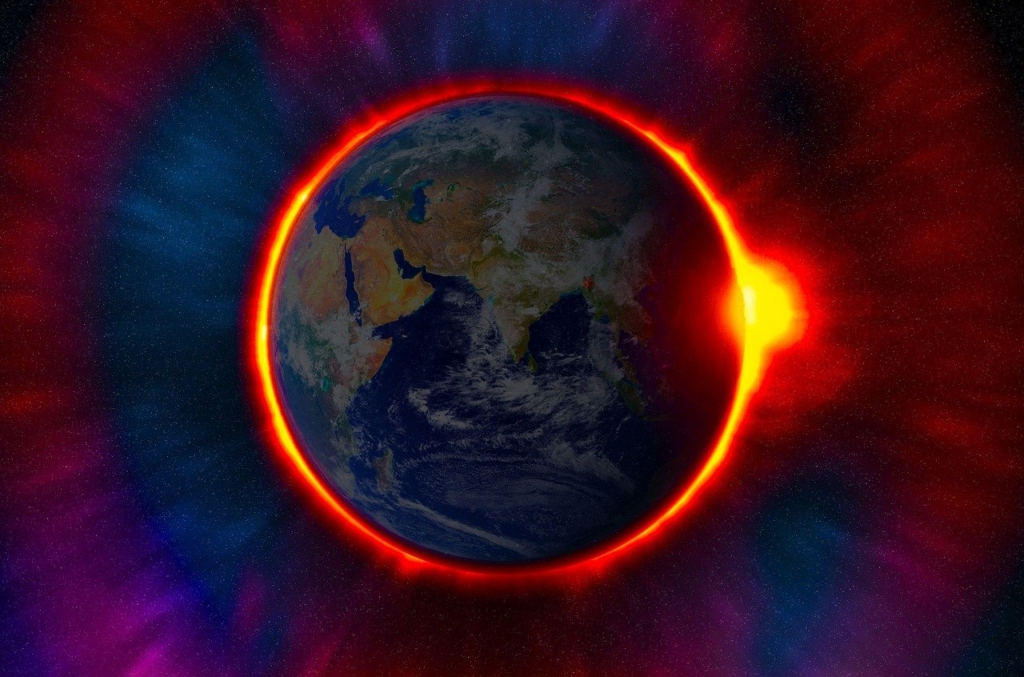

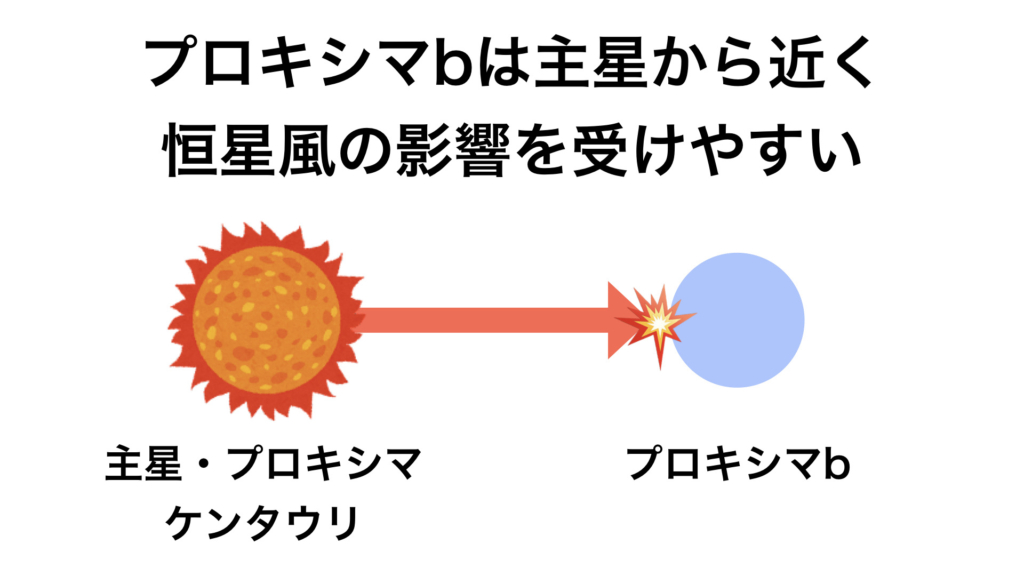

主星から近すぎる

主星の近くにあるプロキシマbは「恒星風」の影響を受けやすいと考えられています。

恒星風とは

恒星から放出されるガス(プラズマ)の流れを「恒星風」と呼びます。

赤色矮星は重力が小さいので、表面のガス(プラズマ)を留めておくのが難しく、恒星風が発生しやすいと言われています。

もし、惑星に恒星風が直撃すると、大気が剥ぎ取られたり放射線で地表が汚染されてしまいます。

地球は太陽から一定の距離があり、強い磁場に覆われているので、恒星風(太陽風)の影響をほとんど受けていません。

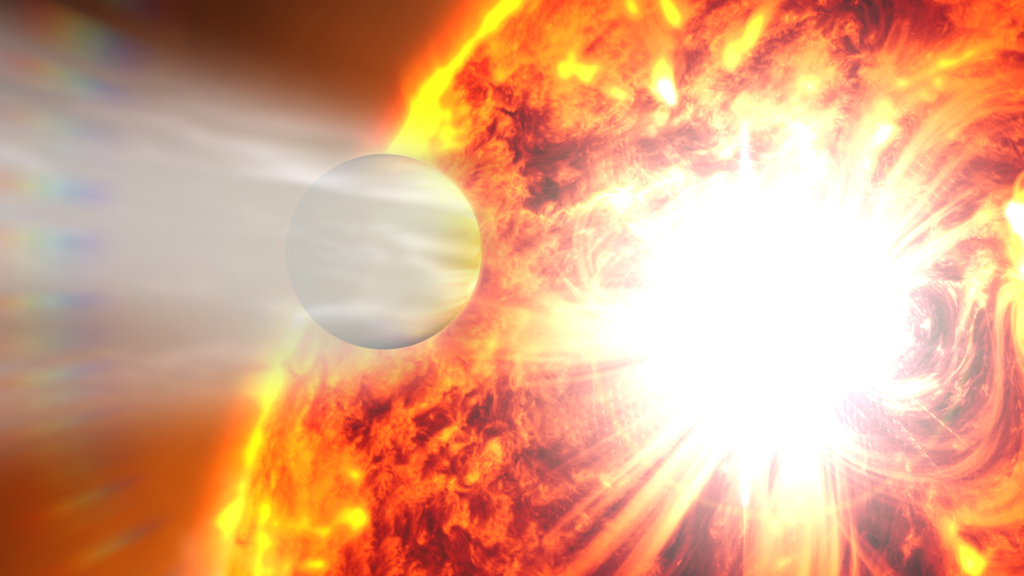

プロキシマ・ケンタウリは恒星風が頻繁に発生する

プロキシマ・ケンタウリは恒星風が発生しやすい閃光星に分類されます。

そのため、プロキシマbには恒星風が頻繁に直撃している可能性があるのです。

磁場があっても守れない?

惑星に一定の磁場があれば、恒星風の脅威から守る事ができます。

しかし、主星近くを公転するプロキシマbは、磁場があっても距離的な関係で恒星風を防げないかもしれないのです。

結果、プロキシマbは恒星風の影響で大気がほとんど存在しない、地表は放射線で汚染されている可能性があるのです。

そうなると人類は移住できませんね?

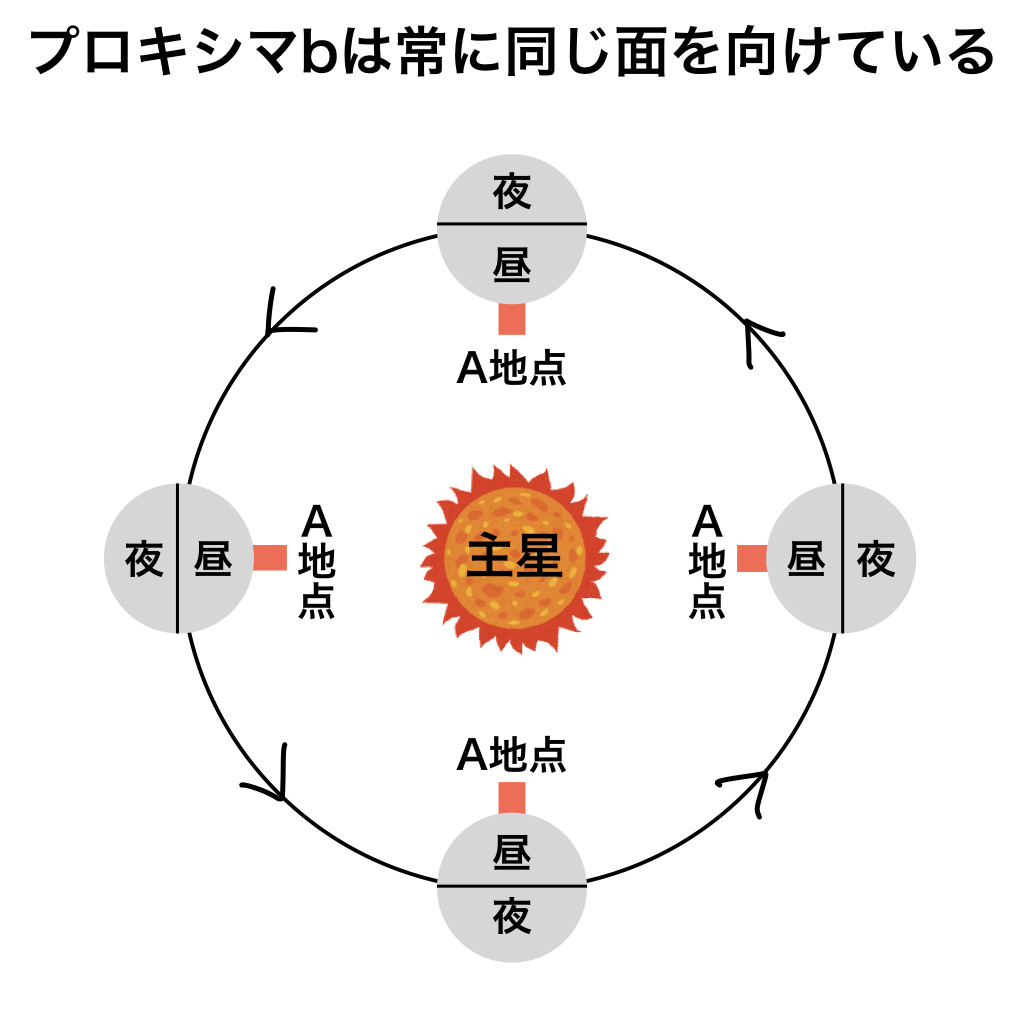

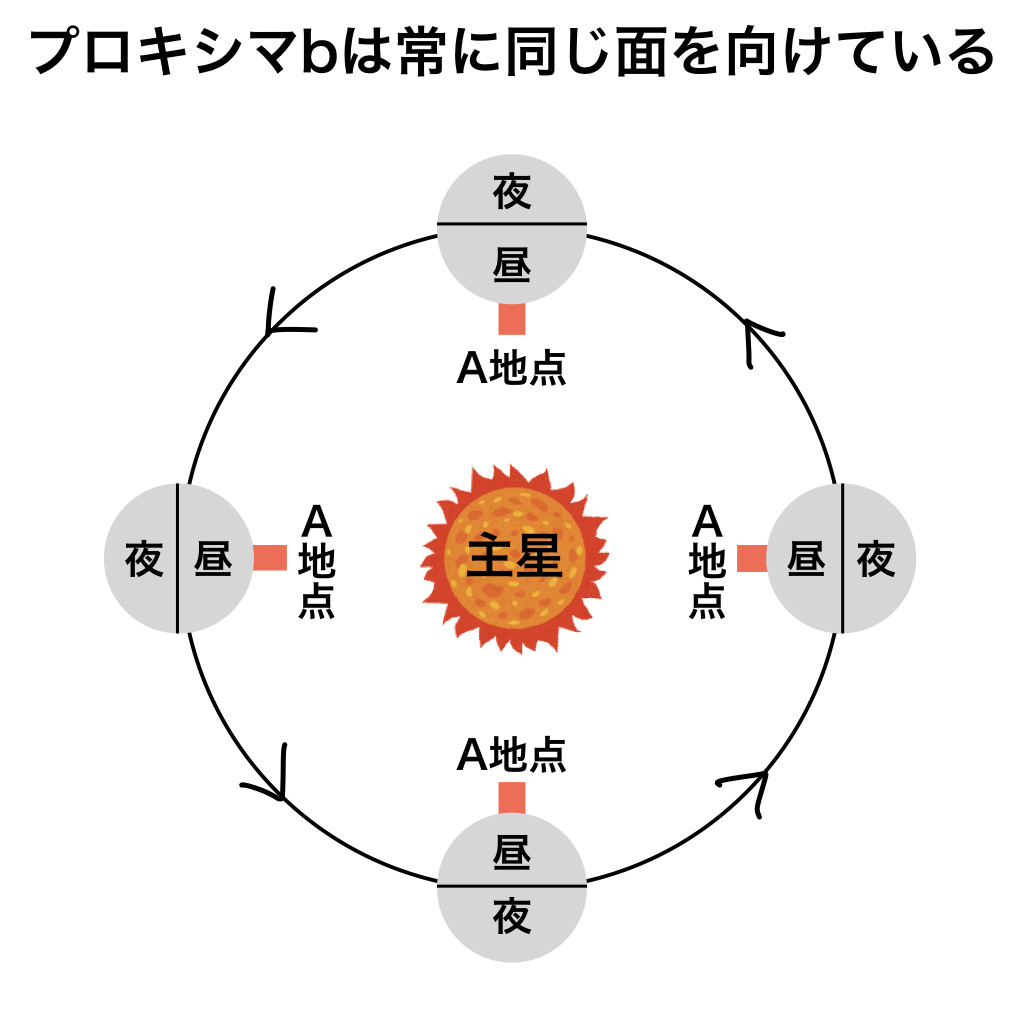

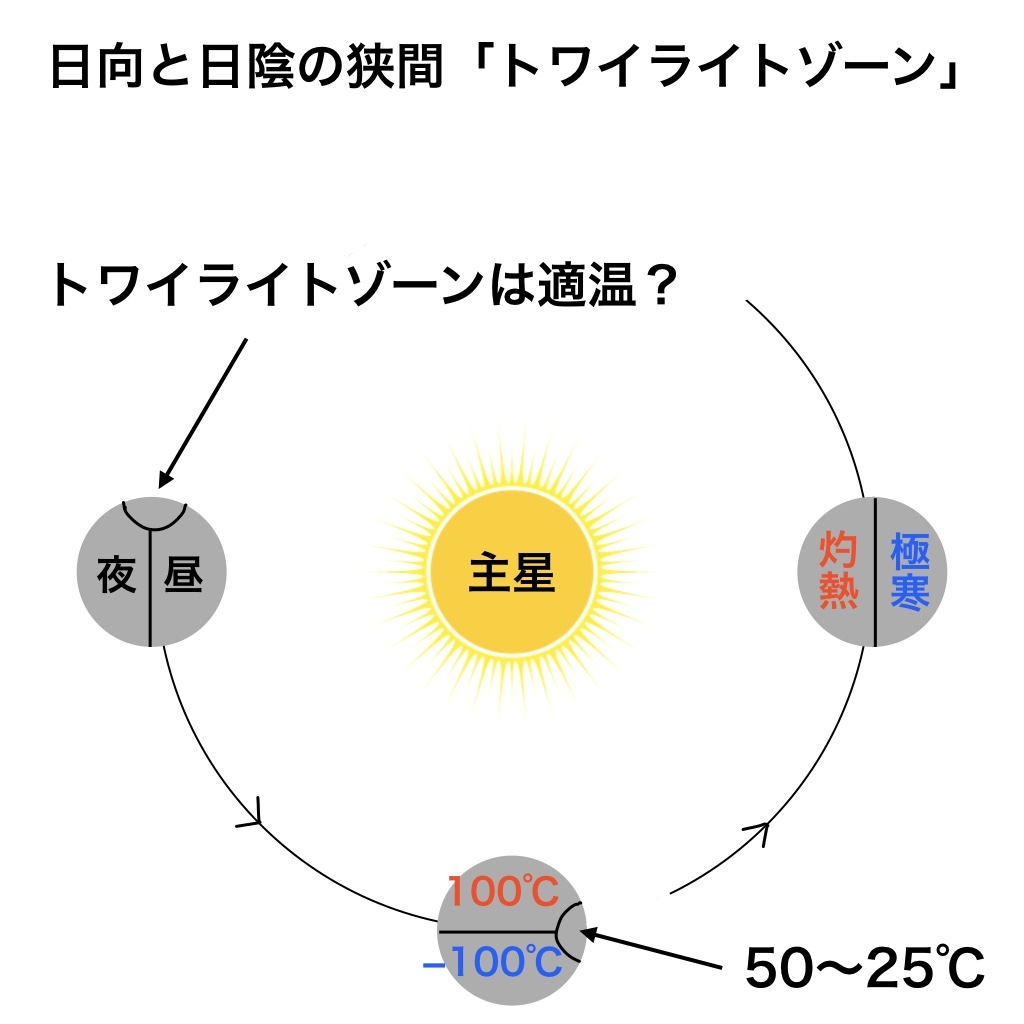

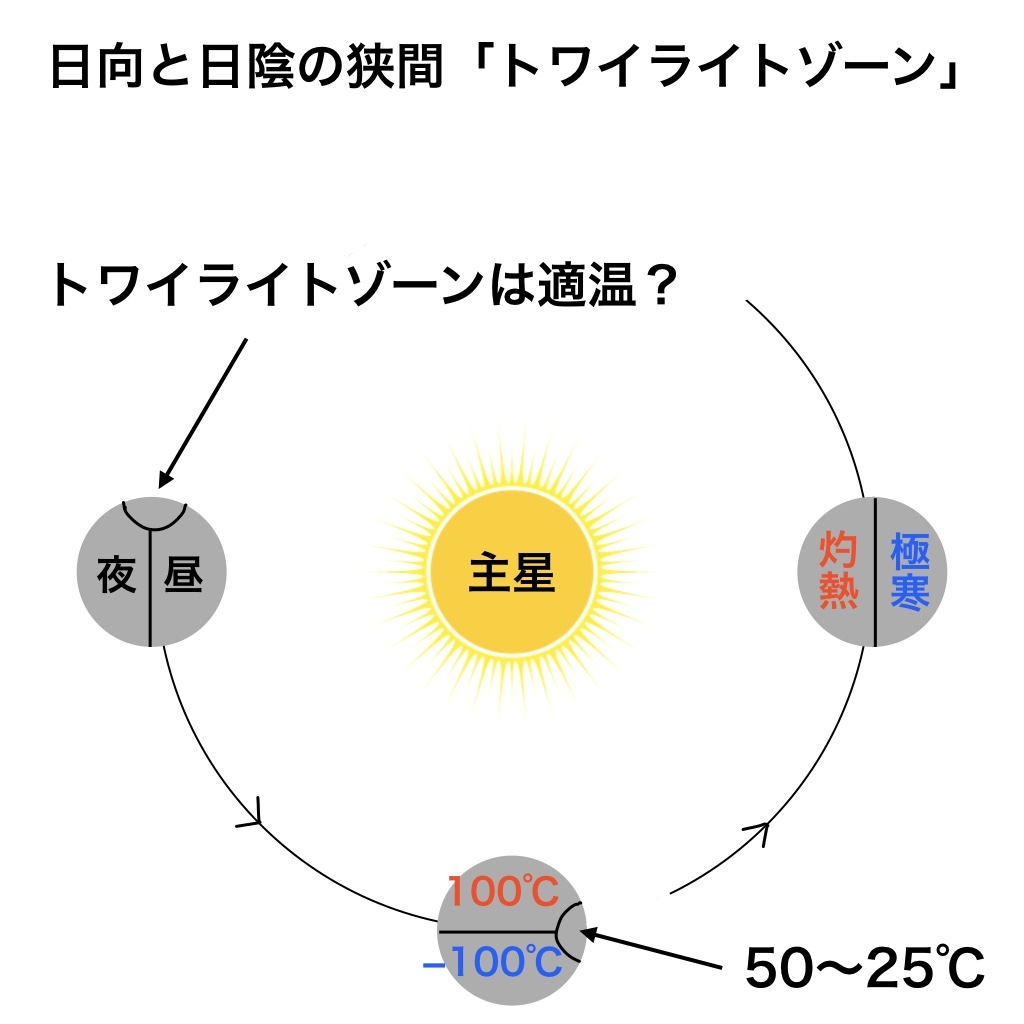

永遠の昼&夜になっている?

永遠の「白夜」と「極夜」

プロキシマ・ケンタウリbは主星からとても近くに位置するため、強い潮汐力の影響を受けている可能性があり、常に主星に同じ面を向けている(潮汐固定)可能性があるのです。

そうなると、常に日向の地域と、常に日陰の地域に分かれてしまいます。

プロキシマbの「常に日向の地域は灼熱」「常に日陰の地域は極寒」の世界かもしれません。

ちょうど良い地域が無いかもしれないんですね。

水や大気があるか分からない

プロキシマbには、生命誕生に必要な水や大気が豊富に存在するのか?詳しいことは分かっていません。

元々、水や大気が存在しなければ、プロキシマbは生命にとって厳しい環境になってしまうのです。

現状、分かっていることは「水や大気があれば生命がいるかもしれない」と言うことだけなのです。

うーん、ここまで聞くとプロキシマbに生命はいなそうですね。

しかし、希望はあります!

プロキシマ・ケンタウリbに生命がいるとしたら?

ここでは、プロキシマbでも生命が存在できる可能性をご紹介します。

トワイライトゾーン

昼と夜の狭間である「トワイライトゾーン」であれば、恒星風と潮汐ロックの脅威を潜り抜けて生命が誕生しているかもしれないのです。

トワイライトゾーンとは、日差しがギリギリで当たらない日向と日陰の地域の事で、潮汐ロックされている天体はにだけ存在します。

日差しがギリギリ当たらないけど熱エネルギーが届いているので、ある程度明るく、そして恒星風の脅威も少ない。

結果、生命には快適な環境になっている可能性があるのです。

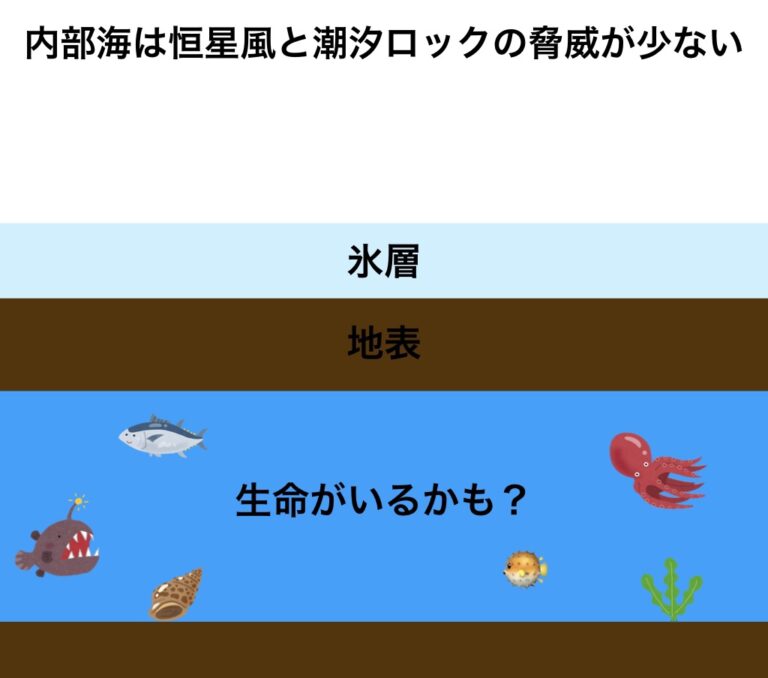

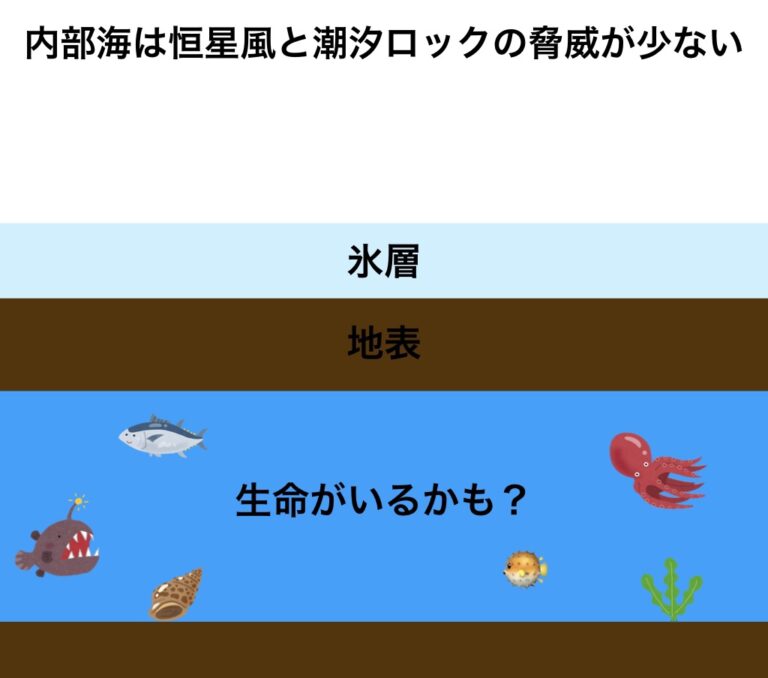

地下空間&内部海

プロキシマbに地下空間&内部海があれば、そこで生命が誕生する可能性があります。

地下空間と内部海があれば、表面の大地と氷があれば恒星風から守ってくれます。

また、潮汐ロックで地表が灼熱の環境になっていても、地下は日光が届かないので適温になっているかもしれません。

地球では、日光が届かない内部海でも生命が生きていける事が分かっています。

プロキシマ・ケンタウリbに人類は移住できる?

結論、人類が住める環境かどうか?詳しく分かっていないので移住できるかは未知数です。

さらに、地球から4.3光年(39.7兆km)離れた場所までどうやって移動するか?の壁もあります。

4.3光年(39.7兆km)の壁

4.3光年の距離は、時速60,000kmのスピードがでる探査機ボイジャー1号でも7〜8万年はかかる計算になります。

もし、プロキシマ・ケンタウリbに移住する場合、光速レベルの宇宙船、ワープを駆使して移動する必要があります。

当然、現代ではそんな宇宙船&技術はありませんし、できる気配もありません。

環境も大事ですけど、移動手段がないと話になりませんよね…

果たして、プロキシマbに移住できる日が来るのか?その前に人類は滅びるのか?それは、未来だけが知る事実です。

まとめ

プロキシマbは、まだ謎の多い惑星なので、今後の調査で新たな発見があるかもしれません。

ぜひ、人類に適した環境であってほしいです!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 移住先候補「プロキシマ・ケンタウリb」に生命はいる?水や大気はある?地球そっくり惑星の真実! 地球外惑星の1つ「プロキシマ・ケンタウリb」 プロキシマ・ […]